Microcriminalità, baby gang e i quartieri senza controllo ridisegnano la mappa della sicurezza: sempre più italiani rinunciano a uscire per paura. Donne e giovani tra i più colpiti. Il ruolo crescente della vigilanza privata. Il primo Rapporto Univ-Censis 2025

Non serve vivere in una periferia difficile per aver provato almeno una volta, quel brivido sottile che ti scorre sulla schiena mentre rientri a casa, soprattutto la sera. Guardarsi intorno, stringere le chiavi tra le dita, camminare veloce. Non è un film, è la vita reale di milioni di italiani. Secondo il primo Rapporto Univ-Censis su “La sicurezza fuori casa”, quasi tutti – più del 94% – vogliono sentirsi tranquilli quando sono fuori. Ma la verità è che oggi, in troppi, quella tranquillità non la trovano più.

A cambiare non è solo la percezione, ma il tessuto delle città. In molte aree urbane si è abbassata la soglia di attenzione collettiva. È tornata la microcriminalità che credevamo scomparsa: borseggi, scippi, aggressioni lampo. In alcuni quartieri delle grandi città italiane, le baby gang occupano gli spazi con la sicurezza di chi sa che nessuno li fermerà. Gruppi di ragazzini che agiscono in branco, spesso minorenni, spesso impuniti. Sono giovani, ma violenti e, la maggior parte delle volte, sono armati: coltelli, spranghe e, in alcuni casi, anche pistole.

Non rubano solo portafogli: tolgono sicurezza, spazio, libertà.

Accanto a loro, c’è una marginalità sempre più visibile. Non è un problema “etnico”, ma è inutile negare: l’integrazione fallita contribuisce a produrre zone d’ombra, aree dove la convivenza non c’è, dove il disordine regna, dove la legge dello Stato vacilla. Mercati illegali, occupazioni abusive, spaccio a cielo aperto: tutto questo contribuisce a costruire quel clima di insicurezza che le persone respirano ogni giorno.

La paura, allora, non è isteria. È esperienza. È il risultato di un ambiente che ha smesso di proteggere. E oggi, che sia sera o pieno giorno, anche una passeggiata può trasformarsi in una corsa. Per questo è fondamentale parlare di sicurezza non solo come diritto, ma come condizione minima di libertà personale.

Donne e giovani: i bersagli più esposti alla violenza quotidiana

Chi vive fuori casa con più disagio? Le donne e i giovani. Non servono percentuali per intuirlo, ma il rapporto Censis lo conferma.

Più di 8 donne su 10 dicono che camminare per strada è più pericoloso oggi rispetto a cinque anni fa. E non è solo una percezione: è una realtà fatta di numeri, sì, ma anche e soprattutto di storie. Donne seguite sotto casa, molestate nei mezzi pubblici, derubate in pieno giorno. Non si tratta di casi isolati: una donna su quattro ha subito almeno una molestia sessuale, e altrettante hanno sperimentato uno scippo o un borseggio.

Il punto non è solo la violenza in sé, ma l’effetto che ha. Decine di migliaia di donne evitano di uscire da sole, o evitano certe strade, certi orari. Tornare a casa, per molte, è una strategia di sopravvivenza: telefonate in vivavoce, taxi fino sotto il portone, chiavi pronte in mano, passo veloce.

Non è normalità, è paura interiorizzata. Eppure, viene vissuta in silenzio.

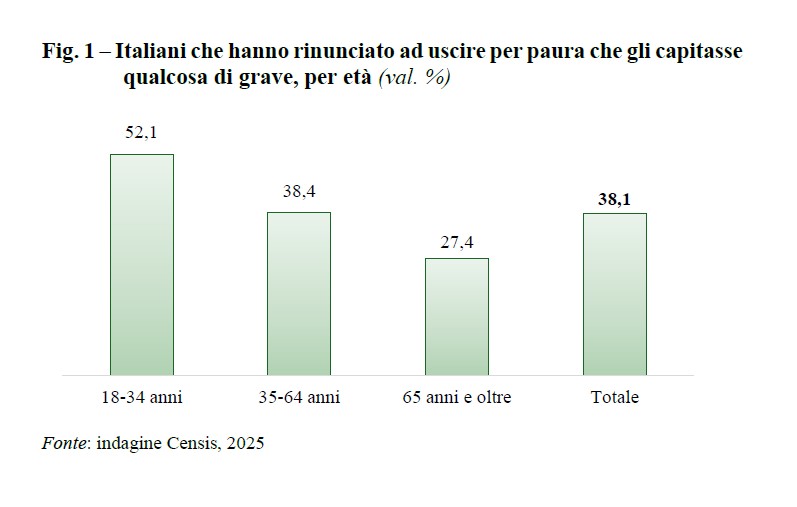

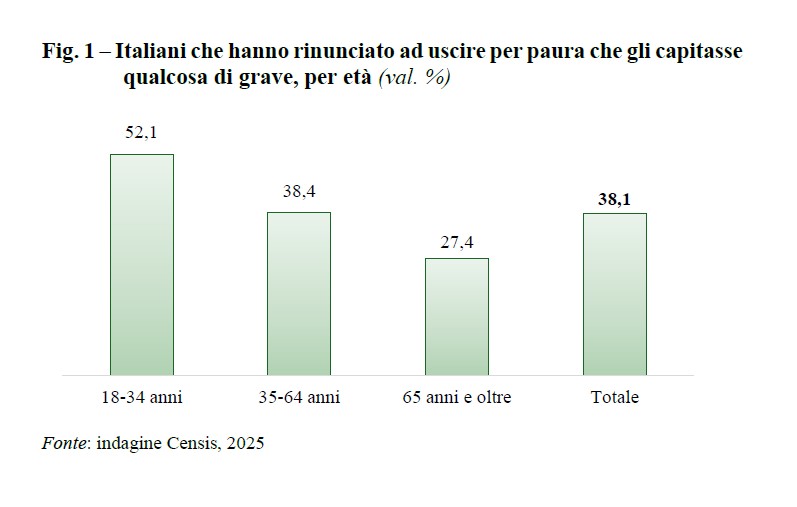

I giovani, dal canto loro, vivono un altro paradosso: sono quelli che escono di più, ma anche quelli che rinunciano più spesso a farlo per paura. Più della metà dei ragazzi tra i 18 e i 30 anni ha evitato almeno una volta di uscire. E spesso non per un timore astratto, ma per situazioni vissute: telefonini rubati, risse improvvise, minacce, aggressioni verbali. Le baby gang non sono una leggenda urbana. Esistono, e non si muovono solo nelle periferie, ma anche nei quartieri di molte città italiane, soprattutto dove la movida impèra. Hanno volti giovanissimi, e spesso parlano più lingue, cresciuti tra due mondi, ma senza sentirsi parte di nessuno.

La scuola non li riesce ad educare. Lo Stato non li riesce a contenere. Non hanno rispetto ne paura e non riconoscono le istituzioni, dall’insegnante al conducente dell’autobus, dal poliziotto al prete.

Il risultato è che oggi sono i loro coetanei a pagarne il prezzo, scegliendo di restare chiusi in casa, mentre le città si svuotano di vita e si riempiono di tensione. Questo è il vero danno: quando chi dovrebbe abitare la città la evita, la città perde la sua anima.

Le città ferite dalla microcriminalità

Camminare in centro a Roma, o in una via commerciale di Milano, dovrebbe essere sinonimo di essere al sicuro. Ma basta una distrazione, un attimo, per diventare bersaglio. I borseggi sono ovunque. Gli scippi avvengono in pieno giorno. Le rapine sono spesso brutali, anche quando il bottino è ridicolo. Nel 2024, secondo il rapporto Univ-Censis, le rapine in strada sono aumentate di oltre il 24% rispetto al 2019. E i borseggi – oltre 140 mila – crescono costantemente.

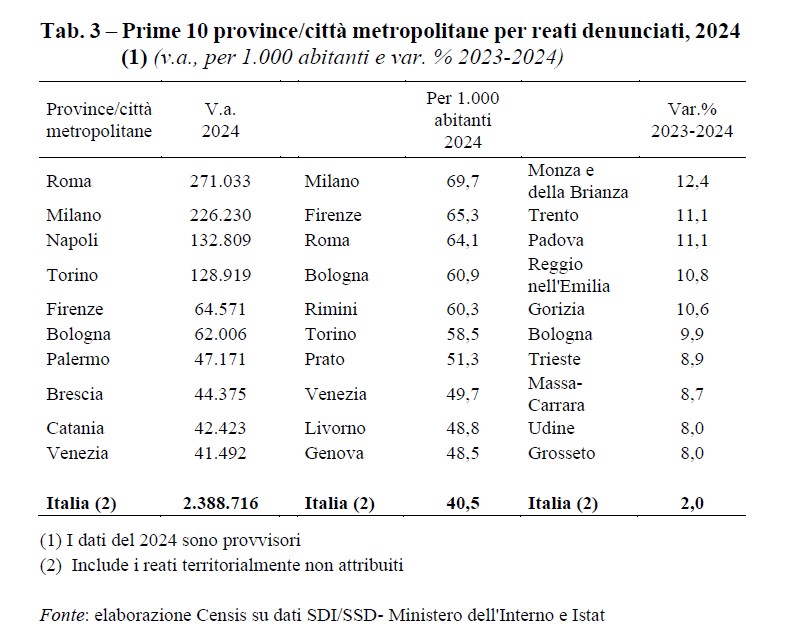

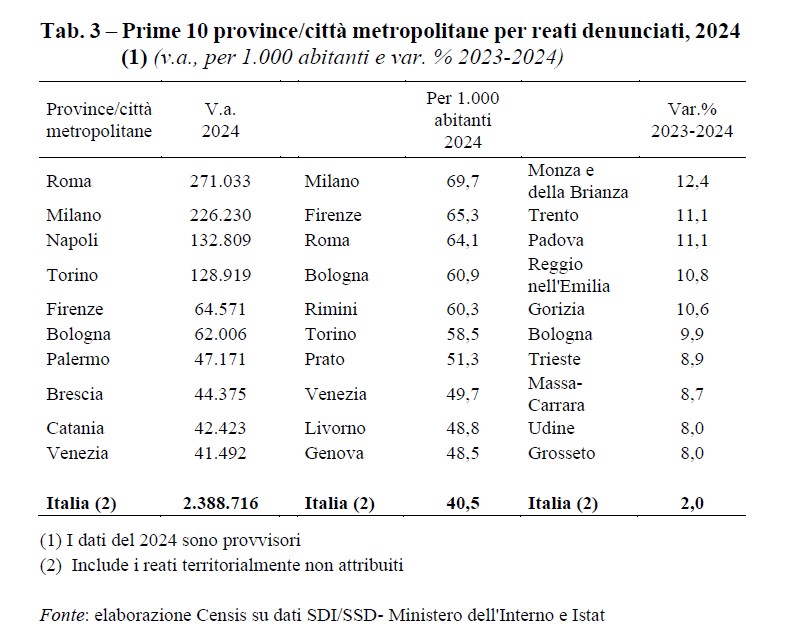

A Milano, si registrano quasi 70 reati ogni mille abitanti, un’incidenza che mette la città al primo posto in Italia.

Eppure, c’è ancora chi parla di “sicurezza percepita” come se fosse un’allucinazione collettiva. Ma la verità è che ci sono interi quartieri dove la legge ha smesso di essere presente. Zone dove le forze dell’ordine non passano più, dove la notte appartiene agli spacciatori e ai vandali. Dove, se ti rubano qualcosa, la denuncia è un gesto simbolico, inutile.

I commercianti chiudono prima. Gli anziani non escono. I genitori accompagnano i figli ovunque, anche per pochi isolati. La libertà si è ridotta, poco alla volta. E questa insicurezza non colpisce solo chi subisce un reato: colpisce anche chi lo teme. È una forma di prigionia invisibile.

Serve allora un discorso vero, onesto, che dica le cose come stanno. Non bastano più le telecamere. Serve presenza. Serve controllo. Ma serve anche ricostruire un tessuto urbano sano, dove la cultura, il decoro, la legalità siano visibili. Perchè le città devono tornare ad essere luoghi vivi, e non territori da evitare.

La microcriminalità che cambia i quartieri

Il degrado percepito nei quartieri delle grandi città non è un’impressione. Basta camminare per le vie delle principali città italiane per notare come la microcriminalità si sia radicata. Non si parla solo di scippi e borseggi, ma di una diffusa illegalità fatta di microcriminalità, piccoli reati, spacciatori nei parchi, baby gang, bande giovanili che controllano interi isolati, e un senso costante di assedio. È qui che molti iniziano a sentirsi davvero soli, abbandonati. Il problema non è solo nei numeri: è nella sensazione che nessuno possa intervenire in tempo. E quando la percezione del pericolo supera quella della protezione, la paura diventa quotidianità.

Esagerazione?

Non voglio annoiare con i numeri, ma guardiamo giusto qualche dato che emerge dal rapporto: Il 94,2% degli italiani afferma che, quando si trova fuori casa, vorrebbe sentirsi tranquillo e l’89,3%, di fronte alla crisi permanente e ai grandi rischi che incombono sulle nostre vite, dichiara che almeno vuole sentirsi al riparo dalla criminalità. Tra le donne, l’81,8% ritiene che sia diventato più pericoloso muoversi per strada negli ultimi anni.

Dietro questi numeri, ci sono storie, volti, esperienze. Ci sono persone che camminano più in fretta la sera, che cambiano marciapiede, che mandano un messaggio quando arrivano a destinazione. Non sono solo statistiche: sono vite segnate dalla necessità di proteggersi. È questo il cuore del problema. Sentirsi al sicuro non è un privilegio, è un diritto. E se questo diritto viene meno, il rischio è che si indebolisca anche il senso di comunità, la fiducia nel prossimo e nelle istituzioni. Per questo è fondamentale ascoltare questo grido silenzioso che attraversa il Paese e trasformarlo in una priorità condivisa.

Quando a garantire la sicurezza sono i giornalisti

C’è un altro segnale inquietante di quanto le istituzioni siano spesso in affanno davanti alla criminalità quotidiana, e lo dimostra il fatto che, sempre più spesso, mettersi tra criminali e vittime non è la polizia, ma Striscia la Notizia, con il grande lavoro sul campo dei suoi inviati. A difendere i parchi dagli spacciatori non è sempre la pattuglia, ma Vittorio Brumotti. È un paradosso tutto italiano: ci vogliono i giornalisti, con una telecamera e un microfono, come Valerio Staffelli, per urlare “pick pocket!” e far scappare le “zanze”, cioè le borseggiatrici seriali dei binari delle stazioni ferroviarie e della metro. E il paradosso è che le stesse borseggiatrici cerchino rifugio negli uffici della Polizia per sfuggire alle telecamere. La domanda sorge spontanea: perchè le forze dell’ordine non intervengono? Perchè, a malapena, interviene la security dell’ATM?

Guardare per credere (l’articolo prosegue dopo il video).

E mentre Brumotti pedala nei boschi per far sequestrare dosi di cocaina abbandonate in fretta dagli spacciatori, nelle stazioni Jimmy Ghione documenta i salti dei tornelli e la totale impunità di chi viaggia senza biglietto, e Valerio Staffelli sventa altri furti di portafogli e telefonini. Il risultato è lampante: se a garantire una parvenza di ordine devono essere i cronisti televisivi, allora qualcosa si è rotto davvero. È il segnale che la richiesta di sicurezza ha ormai superato le risposte ufficiali, e che la percezione, spesso più forte della realtà stessa, parla di un’Italia in cui ci si sente soli.

Sicurezza privata: quando lo Stato non basta

In questo contesto di microcriminalità (micro, ma spavalda e impavida), il cittadino ha iniziato a cercare soluzioni alternative. Non per sfiducia nello Stato, ma per necessità. E la sicurezza privata è diventata una presenza sempre più familiare. Quasi 8 milioni di italiani si sono rivolti a operatori privati in situazioni di pericolo reale, e oltre 12 milioni hanno chiesto informazioni o aiuto.

Questo non significa voler privatizzare la sicurezza. Ma riconoscere che oggi lo Stato da solo non basta. Lo ammettono gli stessi cittadini: quasi 7 su 10 pensano che la vigilanza privata sia un supporto indispensabile. Le guardie giurate presidiano centri commerciali, stazioni, eventi pubblici. Ma potrebbero fare molto di più, se solo fosse loro concesso.

Il problema è che spesso lavorano senza gli strumenti adeguati, con stipendi bassi, poca visibilità e una formazione che andrebbe potenziata. Eppure, fanno un lavoro utile e rischioso. Servirebbe più rispetto, più mezzi, più spazio. Anche perché le aziende del settore stanno investendo: selezione del personale, tecnologia, aggiornamento continuo.

In un’Italia che cambia, in una società più complessa, la sicurezza va ripensata: più vicina, più integrata, più capace di rispondere ai bisogni reali. Non solo repressione, ma anche presenza rassicurante.

Una guardia in più in strada vale spesso più di una telecamera. E questo, giusto per tamponare l’urgenza. Per la prevenzione, per come siamo messi, la strada è ancora lunga.

Credits

Questi sono i principali risultati del 1° Rapporto Univ-Censis «La sicurezza fuori casa», realizzato su un campione di 1.000 italiani adulti, e che è stato presentato a Roma da Anna Italia, Direttrice di ricerca Censis, e discusso da Francesco Greco, Delegato alla Sicurezza di Roma Capitale, Michele Censi Buffarini, Viceprefetto di Roma, Roberto Massucci, Questore di Roma, Daniele Sinibaldi, Presidente Anci Lazio, Anna Maria Domenici, Presidente Univ, Romolo Guasco, Direttore Confcommercio Roma, Pierpaolo Donati, Presidente Federpreziosi Roma, Sergio Paolantoni, Presidente Fipe Roma, Paolo Di Lorenzo, Giornalista Tg5, modera Ilaria Garaffoni, Direttore Responsabile di vigilanzaprivataonline.com