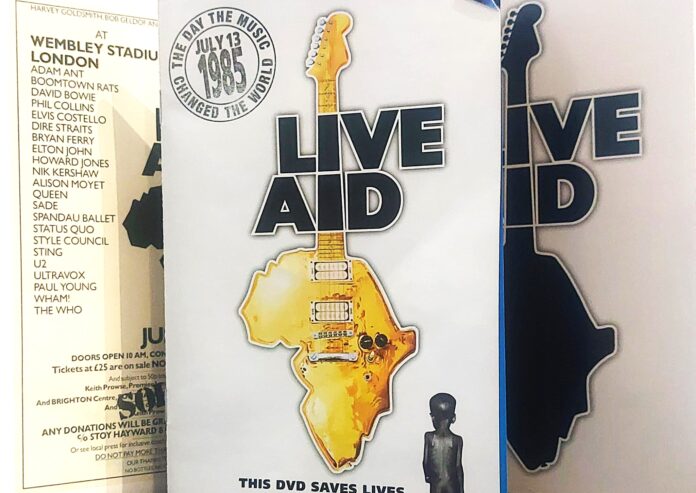

Live Aid, 13 luglio 1985: il giorno in cui la musica cambiò il mondo. Cosa resta e cosa è cambiato, 40 anni dopo? Editoriale di Tina Rossi

Il 13 luglio 1985 il mondo si fermò. Per un giorno, i confini scomparvero e, con loro, anche le distanze. Ovunque, tutti sapevano che stava accadendo qualcosa di irripetibile, ma soprattutto, avevamo la consapevolezza di essere parte di qualcosa che sarebbe finito nei libri di storia. Perché, per la prima volta, un evento culturale globale, trasmesso in diretta in 150 Paesi, si fece megafono di un’urgenza umanitaria. Un audience stimata di quasi due miliardi e mezzo di persone su una popolazione mondiale di circa 4 miliardi e otto.

Il Live Aid non fu soltanto un concerto, né un’impresa spettacolare fine a se stessa. Fu la prova che la cultura pop, la musica rock, persino l’intrattenimento televisivo, potevano unirsi per puntare i riflettori su un problema sociale sul quale da troppo tempo e per troppo tempo, i Grandi della Terra avevano volutamente ignorato: il problema della fame nel mondo e, nello specifico, al dramma della carestia in Etiopia.

Quel giorno, le folle di Londra e Philadelphia, i musicisti sul palco, e i milioni di persone incollati agli schermi televisivi in ogni continente, parteciparono a una forma nuova di liturgia laica: un raduno planetario mosso da empatia collettiva. In un mondo ancora diviso dalla Guerra Fredda e in un’Europa ancora divisa dal muro di Berlino, la musica divenne strumento di connessione, e il dolore di un intero popolo trovò eco nei cori di milioni di persone.

We will rock you – Queen

Chi ha vissuto quegli anni conserva il ricordo di un tempo in cui la musica non era solo colonna sonora, ma veicolo di senso. Si credeva che un concerto potesse fare la differenza, e fu così. Che l’arte potesse mobilitare le coscienze, e fu così. È la nostalgia di un’epoca in cui l’impegno sembrava naturale, quasi spontaneo, e in cui l’ideale del “cambiare il mondo” non era ancora diventato oggetto di sarcasmo o disillusione.

E fu così.

Oggi, quella stessa generazione, divenuta adulta, protagonista attiva delle sorti del mondo, si interroga – disillusa – su ciò che è andato perduto. Non tanto l’innocenza, quanto la capacità di pensare in grande. Le nuove generazioni sono formalmente più attente, più sensibili, certamente più informate, a certe tematiche globali. Ma è cambiato il modo di mobilitarsi: è più frammentato, più individuale, più teatrale, ma decisamente meno potente. Il Live Aid ha dimostrato che la cultura, quando è condivisa, può essere un motore. Ma per farlo, ha bisogno di spazi comuni, di tempo, di attenzione: risorse oggi sempre più scarse, ideali perduti o, semplicemente, manca lo stimolo giusto?

Walls come tumbling down – The Style Council

In fondo, il Live Aid fu anche l’annuncio simbolico della globalizzazione culturale. Non esisteva ancora internet, non c’erano i social, eppure il mondo si ritrovò simultaneamente connesso da una sequenza di performance musicali. Era il culmine di un immaginario comune, di un’identità pop globale che da lì in avanti avrebbe modellato gusti, idee, persino linguaggi.

Il concerto non solo anticipò il concetto di “evento virale”, ma lo rese reale in un’epoca pre-digitale. E lo fece con una potenza scenica e mediatica ancora oggi difficile da replicare. Oggi quella cultura globale esiste in forma continua e diffusa, ma ha perso la sua centralità aggregativa. Nessun palco è davvero più “globale”, perché ogni pubblico è frammentato, categorizzato, autoreferenziale. Il Live Aid fu, in questo senso, il primo e l’ultimo momento in cui la cultura pop parlò con una voce sola. E’ forse per questo, che continua a parlarci ancora?

Heroes – David Bowie

Da un’idea di Bob Geldof e figlio di due iniziative precedenti (Do they Know it’s Xmas in Uk e We are the World in USA), il Live Aid fu un concept concert in piena regola, senza retorica. Non si trattava solo di esibirsi, ma di comunicare. La scaletta, le canzoni scelte, i testi portati sul palco, le voci chiamate a rappresentare il mondo, erano una dichiarazione politica implicita firmata dai più grandi artisti del momento: Queen, U2, David Bowie, Bob Dylan, Peter Gabriel, Paul McCartney e tanti altri, tra cui Phil Collins, che per un giorno dimostrò di avere il dono dell’ubiquità, esibendosi al Wembley Stadium di Londra e, qualche ora dopo, al John F. Kennedy Stadium di Philadelphia.

A mezzogiorno salì sul palco del Wembley Stadium, dietro la batteria, accanto a Sting. Poche ore dopo, volò sul Concorde verso gli Stati Uniti, atterrò a New York e raggiunse il JFK Stadium di Philadelphia in tempo per suonare di nuovo, stavolta con Eric Clapton e poi con i Led Zeppelin (nella loro discussa reunion).

Non fu solo una performance: fu un atto simbolico. Collins divenne l’ago che cuciva insieme i due emisferi del concerto, l’uomo-ponte tra continenti, tra fusi orari, tra platee. Un gesto esagerato, certo. Ma anche perfettamente coerente con lo spirito del Live Aid: l’idea che la musica potesse attraversare il mondo in tempo reale, per una causa comune, rompendo ogni barriera logistica, politica, linguistica.

Ognuno portava con sé un pezzo di mondo, e una visione. Era come se la musica dicesse: “Guardate, siamo qui, insieme, e crediamo che serva fare qualcosa.” E lo diceva con versi, melodie, presenze sceniche che contenevano significati collettivi.

Against all odds – Phil Collins

Oggi, negli eventi musicali (anche i più grandi), ci chiediamo: dov’è finita quell’intenzione collettiva che un tempo dava voce ai grandi temi sociali? I testi delle canzoni sembrano parlare sempre più spesso di sofferenza privata, di spaesamento, di ansia, di solitudine. È forse questo il riflesso di una generazione che vive in un mondo frantumato, privo di prospettive chiare, senza ideologie forti? Come si spiega che il futuro oggi sembra più un peso che una promessa?

Queste emozioni personali e intime sono forse il modo più autentico di raccontare la realtà attuale, o rischiano di essere un segnale di resa? Stiamo assistendo a un grido di dolore che ancora non riesce a trasformarsi in una voce collettiva, in un discorso comune?

E se questa assenza di una lingua condivisa fosse la prova di un momento di transizione, o di crisi, più profonda? Come si può ritrovare, nella musica e nella cultura, un linguaggio capace di dare forma a queste ferite aperte, e magari trasformarle in forza e azione?

Forse è proprio qui che si misura la distanza tra ieri e oggi: nel fatto che la musica, un tempo, era un ponte tra il personale, il politico e il sociale, tra l’emozione e l’azione. Oggi è spesso solo specchio, e raramente finestra. È sintomo, ma fatica a farsi risposta. Al Live Aid, invece, per un giorno, fu possibile unire le voci, letteralmente, in un coro che parlava per tutti.

Dancing with tears in my eyes – Ultravox

Dove sono finiti gli ideali?

Perché oggi non è più come allora? Che cosa abbiamo smarrito lungo il cammino? È una domanda che attraversa come una crepa invisibile questo quarantennale. In un’epoca iperconnessa, ipermediatizzata, in cui ogni indignazione può diventare virale nel giro di minuti, perché non riusciamo più a generare una forma condivisa di speranza, di azione, di cambiamento? Perché i giovani oggi protestano con rabbia, con frustrazione, e spesso con violenza – ma spesso senza un costrutto, senza un orizzonte chiaro? Dove si è interrotta quella linea che univa la consapevolezza culturale all’impegno politico e sociale?

Nel tessuto sociale quotidiano, sono spesso gli adulti a non riuscire più a leggere davvero il disagio delle nuove generazioni, a decifrarne i segnali.

Forse perché, più in profondità, sono proprio le istituzioni e i governi che noi stessi abbiamo scelto e votato, ad aver smesso di rivolgersi ai giovani con rispetto e fiducia.

Il risultato è una frattura che via via si sta allargando: una generazione che non si sente vista e un mondo adulto che non sa più come guardarla.

Nel 1985, i giovani erano guardati con attenzione. Non sempre seguiti, ma ascoltati. Erano protagonisti di una narrazione collettiva, non solo target di mercato. La loro volontà di cambiamento era contestualizzata e storicizzata: figlia del ‘68, cresciuta nel ’77, maturata fino a diventare un gesto non solo simbolico: tutti ricordiamo lo studente di fronte ai carri armati in Piazza Tienanmen, nel 1989. Quell’immagine chiude idealmente il ciclo delle rivoluzioni studentesche del Novecento. Dopo, soltanto il silenzio.

Money for nothing – Sting & Dire Straits

Anche la musica – specchio di ogni tempo – ha cambiato natura. Da linguaggio di denuncia e visione, si è fatta consumo, intrattenimento, estetica dell’io, sottomessa al business delle major. I grandi concerti dei performers raccontano raramente di qualcosa che non sia di se stessi. E anche quando si mobilitano per cause sociali, sembrano spesso più preoccupati di mostrare l’impegno che di incarnarlo.

L’attenzione si concentra sul “come appare” piuttosto che sul “com’è”.

In questo scenario, il pubblico rischia di diventare spettatore passivo di un rituale più estetico che sostanziale, dove l’identità personale si riflette più nel consumo che nella condivisione di valori profondi.

La musica, che un tempo era voce collettiva e leva di trasformazione, rischia di diventare eco di una società sempre più frammentata, dove l’autenticità si perde nella superficie del gesto.

E così, il messaggio si diluisce, confondendo l’impegno con la moda, la denuncia con il semplice spettacolo.

Forse, allora, la vera domanda non è se sia possibile un nuovo Live Aid. Ma se esista ancora una volontà collettiva capace di esprimere qualcosa di universale. Se abbiamo ancora spazio per ascoltare, per sentire la sofferenza che non ci riguarda direttamente. O se, semplicemente, abbiamo disimparato a sognare insieme.

Hide and seek – Howard Jones

C’è un paradosso che attraversa la storia della musica popolare, e che oggi si fa quasi dolorosamente evidente: quanto più un popolo è colpito dalla povertà, dall’oppressione, dalla marginalità, tanto più la sua musica sa essere vitale, energica, perfino gioiosa. Basti pensare al Sud America, all’Africa, alle comunità afroamericane: musiche nate nel dolore, ma cariche di ritmo, di danza, di vita. Era un modo per resistere, per esorcizzare, per sopravvivere.

Oggi, al contrario, nel mondo occidentale – colmo di privilegi materiali, ma svuotato di senso collettivo – la musica si fa cupa, introspettiva, malinconica, come se l’anima cercasse conforto in se stessa, non trovando altrove né radici né orizzonti. È il suono di una ricchezza inquieta, di una società sazia ma scontenta.

Nel 1985, al Live Aid, quel paradosso si mostrò tutto: artisti milionari, sul palco, per dare voce a chi non aveva voce. Fatto con convinzione, con partecipazione reale, mettendo la loro visibilità al servizio di un’urgenza collettiva. Oggi, quella stessa urgenza si è polverizzata in mille micro-narrazioni individuali. E la musica riflette questo spaesamento: più è sofisticata, più sembra spenta. Più è ascoltata, meno sembra comunicare.

E dire che non mancano certo le tematiche, gli stimoli e neanche numericamente gli interpreti. E allora cosa manca?

Al di là di iniziative mirate – e ce ne sono state, anche coraggiose – promosse da gruppi di artisti impegnati, ad esempio contro la violenza di genere o per l’ambiente, non si è più visto nulla capace di generare un’adesione emotiva e culturale davvero globale.

Manca una scintilla che trasformi la consapevolezza in un momento collettivo. Una voce comune, capace di superare l’algoritmo e diventare esperienza condivisa.

Don’t let the sun go down on me – Elton John & George Michael

Forse ciò che osserviamo non è soltanto un cambiamento storico o generazionale, ma una vera e propria involuzione antropologica. Un ripiegamento dell’essere umano su se stesso, sulla propria fragilità, sul proprio io. Dove un tempo c’erano ideali, visioni, costruzioni collettive – forse anche ingenue, forse anche contraddittorie – oggi si alza spesso il muro della disillusione, del cinismo, dell’indifferenza lucida e colta.

Abbiamo smesso di credere nel “noi”. Siamo entrati in una stagione in cui il futuro non è più desiderato, ma temuto. In cui l’idea di progresso è stata sostituita da quella di collasso. In cui l’impegno sembra inutile perché “tanto non cambia nulla”, e la ribellione viene percepita come folclore o marketing. La società liquida di cui parlava Bauman ha lasciato il posto a una società frammentata e impaurita, dove la connessione digitale ha soppiantato la relazione reale, e dove la libertà individuale, propizia ai populismi e in particolare all’indignazione, ha divorato la responsabilità collettiva. Una società che subisce spinte contrastanti che viaggiano in direzioni complesse ma senza progetti, con la sola consapevolezza di ciò che non vogliono.

In questo contesto, la musica – e più in generale l’arte – non riesce più a generare visioni condivise. È diventata specchio del malessere, ma ha perso la forza di trasformarlo in azione, in speranza, in costruzione. Il Live Aid fu l’ultimo grande gesto simbolico di un’umanità che credeva ancora di poter cambiare il corso delle cose. E non è nostalgia: è consapevolezza del fatto che qualcosa si è spezzato, e non abbiamo ancora trovato come ricomporlo.

Don’t you (forget about me) – Simple Minds

Cosa resta del Live Aid?

40 anni dopo, il bilancio è complesso, tra ideologie, donazioni reali, e critiche e controversie, stucchevoli e scontate.

In quel 13 luglio 1985, la raccolta fondi produsse oltre 150 milioni di sterline (circa 33 milioni di dollari), e ancora oggi continua a ricevere i proventi derivanti dalla vendita dei DVD.

Il Live Aid ha accresciuto la consapevolezza globale su temi altrimenti ignorati dai media occidentali, ha reso la beneficenza un gesto popolare. Ma ha anche alimentato critiche e controversie: accuse di inefficienza nella distribuzione degli aiuti, il rischio di rafforzare una narrativa paternalista sull’Africa, il sospetto che alcuni governi abbiano sfruttato l’evento a proprio vantaggio.

Eppure, al netto di tutto, resta l’intuizione dirompente: usare l’enorme potenziale della cultura di massa per scopi che vanno oltre il mercato. Sullo stesso palco, i più grandi musicisti di quel periodo, hanno parlato di amore e di possibilità ed hanno condiviso ideali in un comune spirito umanitario. Resta il più grande evento musicale collettivo nella storia dell’umanità.

One world, one vision.

Oggi, in un tempo in cui il consumo culturale è frammentato, algoritmico e sempre più autoreferenziale, ci si interroga su quale sia lo spazio – e la forza – dell’impegno collettivo. Il Live Aid fu un’utopia in diretta?

Oggi, abbiamo i social network, le campagne virali, gli “attivisti” e i brand inclusivi. Ma quanta autenticità c’è ancora? E soprattutto: abbiamo ancora voglia di fermarci, tutti insieme, ad ascoltare?

Please remember this day all of your lives. It’s important.

Bob Geldof

Remember the day you wanted to help.

Remember the bands and crews who did it. The professionals who made it an extraordinary technological feat.

Remember the dying who were allowed to live.

Remember the day you die, there is someone alive in Africa ’cos one day you watched a pop concert.

Remember your tears and your joy.

Remember the love.

Remember on that day for once in our bloody lives WE WON.

Remember the dying goes on and remember so that as time passes you can tell others ‘it’s possible, I know’.

What a day, what a lovely day.

Potrebbe interessarti anche:

Cellulari vietati alle superiori: siamo pronti a questa sfida?

Delitto Afragola: crescere troppo in fretta è un’emergenza culturale e sociale

Replika: amicizia, amore ed erotismo artificiale con l’amico immaginario