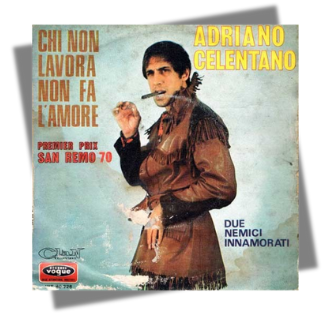

Il Festival di Sanremo 1970 consacra “Chi non lavora non fa l’amore” di Adriano Celentano e Claudia Mori: un brano provocatorio che racconta un’epoca.

Nel 1970, l’Italia si trova in una fase di profondi cambiamenti economici, politici e sociali. Il boom economico degli anni ’50 e ’60 ha portato benessere e modernizzazione, ma ha anche generato tensioni nel mondo del lavoro. Le lotte operaie, iniziate alla fine degli anni ’60, si intensificano con scioperi e rivendicazioni salariali. Il cosiddetto “Autunno caldo” del 1969 ha visto manifestazioni e proteste, con richieste di migliori condizioni lavorative e diritti per i lavoratori.

Anche il cinema italiano vive un periodo florido e sperimentale. I film di Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini e Michelangelo Antonioni conquistano la critica internazionale. Tra le pellicole più rilevanti dell’epoca si trovano Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, vincitore del premio Oscar, e Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi. Contemporaneamente, il genere poliziottesco e la commedia all’italiana, con protagonisti come Alberto Sordi e Ugo Tognazzi, riscuotono grande successo al botteghino.

A livello internazionale, il 1970 è un anno segnato da grandi eventi. Negli Stati Uniti, il movimento per i diritti civili continua a lottare contro la discriminazione razziale. La guerra del Vietnam è in corso e divide l’opinione pubblica. In Europa, i giovani spingono per cambiamenti culturali e politici, mentre il rock e la musica pop influenzano le nuove generazioni. In questo clima di tensione e trasformazione, la canzone Chi non lavora non fa l’amore arriva a Sanremo, provocando dibattiti e discussioni.

Il Festival di Sanremo 1970: un’edizione storica

L’edizione del Festival di Sanremo del 1970 si svolge dal 26 al 28 febbraio e rappresenta un momento cruciale per la musica italiana. La competizione è caratterizzata dalla presenza di grandi nomi della canzone, tra cui Sergio Endrigo, Nicola Di Bari, Little Tony e Ornella Vanoni. Come da regolamento dell’epoca, ogni brano viene eseguito da due artisti diversi, offrendo al pubblico due interpretazioni della stessa canzone.

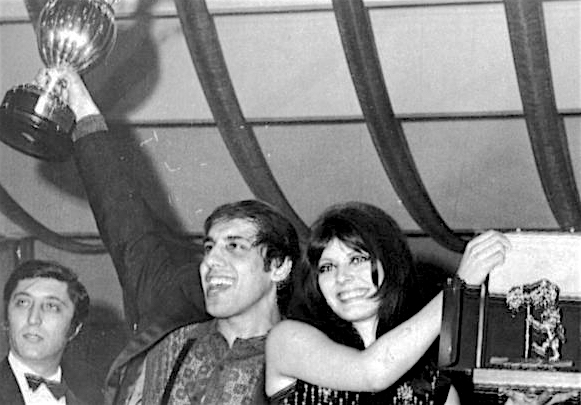

Adriano Celentano, accompagnato da sua moglie Claudia Mori, partecipa con il brano Chi non lavora non fa l’amore. La coppia porta sul palco una performance carismatica e ironica, che cattura l’attenzione del pubblico e della critica. La canzone vince il festival, confermando il talento e la capacità di Celentano di interpretare i sentimenti e le preoccupazioni del momento.

Sul podio di quell’edizione, oltre alla coppia vincitrice Celentano-Mori, si classificano al secondo posto Nicola Di Bari e i Ricchi e Poveri con La prima cosa bella (testo di Mogoll) e al terzo posto Sergio Endrigo con Iva Zanicchi con L’arca di Noè.

Da segnalare, al settimo posto, due giovanissimi: Nada e Rosalino Cellamare (più avanti conosciuto come Ron) con Pa’ diglielo a ma’.

Adriano Celentano e Sanremo: un rapporto speciale

Adriano Celentano non è nuovo al Festival di Sanremo. La sua prima partecipazione risale al 1961 con 24.000 baci, brano che segna una svolta nella musica italiana grazie al ritmo innovativo e all’interpretazione energica del cantante. Nel 1966 torna con Il ragazzo della via Gluck, una canzone dal forte contenuto sociale che, nonostante un’accoglienza inizialmente tiepida, diventa un classico della musica italiana.

Nel 1970, con Chi non lavora non fa l’amore, Celentano porta nuovamente al festival un brano destinato a lasciare il segno. La sua presenza scenica e la chimica con Claudia Mori contribuiscono al successo della canzone, che si impone come una delle più discusse dell’epoca.

“Chi non lavora non fa l’amore”, testo e significato: tra ironia e critica sociale

Il testo della canzone racconta la storia di un uomo che, a causa degli scioperi, non può lavorare e di conseguenza si trova in difficoltà anche nella vita coniugale. La frase Chi non lavora non fa l’amore diventa uno slogan controverso, interpretato da alcuni come una critica ai lavoratori in sciopero e da altri come una semplice ironia sulla situazione sociale del momento.

Celentano, con il suo stile provocatorio, riesce a trasformare una tematica complessa in un brano orecchiabile e immediato. La sua interpretazione è carica di energia, mentre Claudia Mori aggiunge un tocco di dolcezza e complicità. La melodia è coinvolgente, con un ritmo che richiama il rock e le sonorità tipiche del Molleggiato.

La doppia esibizione e l’impatto mediatico

Come da regolamento del Festival di Sanremo, ogni canzone viene eseguita da due interpreti diversi. In questo caso, oltre alla versione di Adriano Celentano e Claudia Mori, il brano viene affidato a un altro artista, come avvenuto per tutte le canzoni in gara. Questo meccanismo, in vigore fino al 1971, permette di offrire al pubblico due diverse interpretazioni di ogni brano.

L’esibizione di Celentano e Mori diventa iconica, grazie alla loro alchimia sul palco e alla capacità di rendere la canzone un vero e proprio spettacolo. La vittoria del brano al festival consolida la popolarità della coppia e accende il dibattito tra pubblico e critica. Alcuni vedono nella canzone una presa di posizione contro gli scioperi, mentre altri la interpretano come un’ironica fotografia della società dell’epoca.

Una canzone che fa discutere

Chi non lavora non fa l’amore rimane una delle canzoni più discusse della carriera di Adriano Celentano. Il brano riesce a combinare musica leggera e temi sociali, generando un dibattito che riflette le tensioni dell’Italia di quegli anni. La vittoria a Sanremo 1970 conferma il talento del Molleggiato nel cogliere lo spirito del tempo e nel proporre canzoni capaci di lasciare il segno.

A distanza di decenni, la canzone è ancora ricordata come un esempio della capacità di Celentano di mescolare provocazione, ironia e critica sociale. Il Festival di Sanremo 1970 segna una tappa importante nella sua carriera e nella storia della musica italiana, testimoniando il ruolo centrale della canzone nel raccontare i cambiamenti e le contraddizioni della società.

Foto copertina: Wikimedia commons, di pubblico dominio perché il suo copyright è scaduto

Potrebbero interessarti:

Adriano Celentano: “I miei americani” tra cover e originalità

Sanremo 1993: rock, “Mistero” e il trionfo di Enrico Ruggeri

“Bella da morire”: un successo sanremese tra tradizione e cambiamento

Dai Queen a “FolleMente”: il viaggio senza tempo di “Somebody to Love”

Segui Zetatielle Magazine su Facebook, Instagram, X e Linkedin.