L’issopo, cantato dal re Davide

L’issopo è fra le piante medicinali una di quelle di più antico utilizzo. Già noto presso i babilonesi e gli egizi, godette presso gli ebrei di grande stima. Lo troviamo infatti citato in vari libri della Sacra Scrittura, quali Esodo, Levitico, Numeri, Salmi e Sapienza. Nel Levitico (capitolo XIV, versetti 4-8), era prescritto ai lebbrosi guariti di presentarsi ai sacerdoti con legno di cedro e issopo, per il rito di purificazione. E nel Salmo 50, il cosiddetto Miserere attribuito al re Davide, possiamo leggere:

Purificami con l’issopo e sarò mondo Lavami e sarò più bianco della neve.

Nell’antico mondo greco, medici del calibro di Ippocrate, Dioscoride e Galeno attribuivano all’issopo importanti virtù. Lo impiegavano nella cura delle affezioni polmonari, soprattutto per combattere la tosse con catarro, e per debellare i vermi intestinali.

Nell’almanacco medioevale

A riprendere in epoca medioevale le proprietà medicinali di questa pianta fu la celebre Scuola Salernitana (IX secolo). Inoltre, essendo un’erba fortemente aromatica, era ritenuta utile per preservare dal contagio durante le pestilenze. Santa Ildegarda di Bingen (XII secolo), che è Dottore della Chiesa, sosteneva che giovasse al fegato e che guarisse le infezioni polmonari.

A quel tempo, era assai in voga in cucina, come spezia dal sapore amaro e particolare. Lontano dai gusti di noi moderni, era tuttavia aggiunto alle zuppe, agli stufati e ai pasticci di carne. Veniva seminato in primavera in orti e giardini: nelle fiere che celebravano la fine dell’inverno, era facile reperirne piantine già pronte per essere interrate. Gli apicoltori le disponevano presso gli alveari, perché era molto apprezzato il miele d’issopo.

Birra irlandese all’issopo e segreti d’oltretomba

In Irlanda, la birra era aromatizzata anche con l’issopo. Sostituiva infatti il luppolo, per conferire il sapore amaro. Del resto, questa specie è stata da sempre utilizzata in liquoreria: persino nella composizione della Chartreuse francese c’è quale ingrediente l’issopo. Nell’Isola di Smeraldo, era tradizione aspergere con fronde d’issopo l’acqua benedetta sulla tomba di un defunto, durante i funerali. La pianta si faceva addirittura macerare nell’acqua, che ne prendeva l’aroma.

L’acqua d’issopo veniva spesso spruzzata sulle tombe pure in seguito, perché si riteneva che avesse il potere di far parlare i morti. Quando c’era in famiglia un segreto che il defunto si era portato appresso nell’eternità, ci si recava al cimitero e si ricorreva a questo stratagemma. Con la speranza che arrivasse in qualche modo un segno dal Cielo.

Un piccolo ritratto botanico e un enigma storico

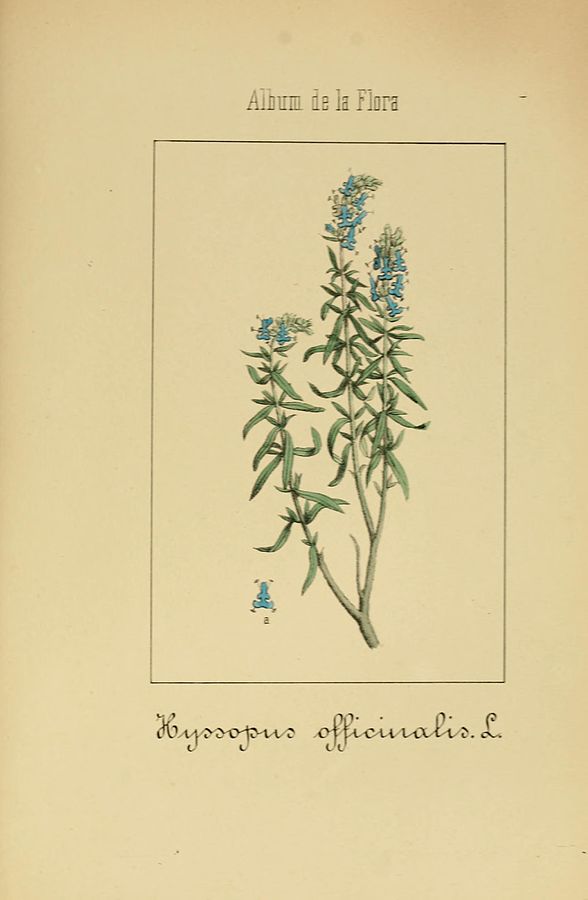

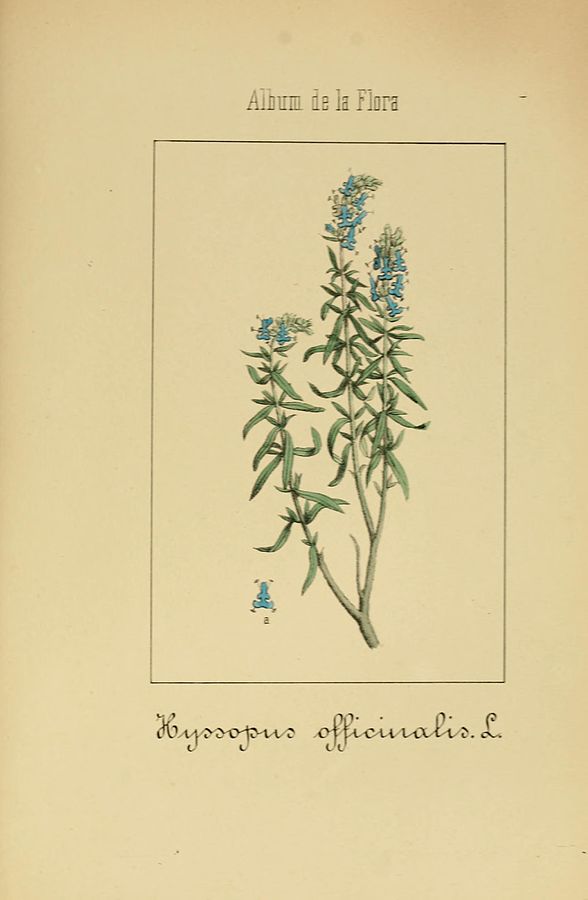

L’issopo appartiene alla famiglia botanica delle Labiate ed è stato catalogato come Hyssopus officinalis L. Probabilmente il nostro issopo europeo, che pure è originario del bacino del Mediterraneo, differisce dalla specie biblica. Nel Vangelo di san Giovanni, viene tradotto con il semplice termine “canna” il ramo con cui si porge a Gesù crocifisso la spugna imbevuta d’aceto. In realtà, si fa riferimento all’issopo che tuttavia è un semiarbusto dalla radice legnosa e dal fusto erbaceo, che supera di poco il mezzo metro d’altezza. Non sarebbe stato adatto a issare così in alto una spugna appesantita dall’aceto. Quella “canna” doveva per forza essere qualcos’altro, sebbene il collegamento con l’issopo sia in questo caso squisitamente simbolico.

Il fusto ha una struttura cespugliosa ed è non troppo comune sui terreni calcarei, presso i muri e in luoghi sassosi. Ha foglie strette, opposte, lanceolate e allungate, che variano dal verde al grigio. I fiori verticillati sbocciano tra luglio e settembre e sono riuniti in infiorescenze unilaterali a spiga, ossia girate da un solo lato rispetto al fusto. Esse ne contengono da 7 a 15, con una caratteristica legata al colore. Le prime corolle che sbocciano sono blu ma esse cadono con grande facilità, per essere poi sostituite da altre, che sono invece bianche o rosate. Per riconoscerlo in natura, sono utili le cosiddette chiavi botaniche. Le fotografie, al contrario, possono essere fuorvianti perché spesso sono artistiche o ridotte a un particolare, poco rappresentativo della pianta intera.

L’issopo in fitoterapia

Per quanto riguarda l’issopo, la droga medicinale è costituita dalle sommità fiorite. Quali principi attivi, contiene composti terpenici (pinene, issopina, tujone), colina, silicio, nitrato di potassio, flavonoidi, tannino e olio essenziale ricco di chetoni (pino-canfone). Ricordate il tujone, che abbiamo già incontrato la scorsa settimana con l’assenzio? Qui c’è anche l’olio essenziale, che risulta tossico ad alte quantità. È un potente stimolante del sistema nervoso: gli studi clinici di Cadéac e Meunier (1891), ripresi da Caujolle (1945), hanno dimostrato la sua pericolosità. Assunto in modo massiccio, può addirittura provocare crisi epilettiche.

L’issopo è pertanto un’erba benefica, con cui però non bisogna esagerare, soprattutto nelle dosi. Prima di utilizzare l’infuso, che è una preparazione alimentare e che contiene una minima quantità di olio essenziale, conviene comunque consultare il medico. Premesso questo, è un buon rimedio antisettico, espettorante, bechico ed emolliente, che giova nel contrastare tosse grassa, bronchite e crisi asmatiche.

È un tonico generale, per contrastare affaticamento e stanchezza, e come emmenagogo induce le mestruazioni. È digestivo, stimola la produzione di succhi gastrici ed è carminativo, quando si soffre di gas intestinali. È un diuretico che agisce anche sulla litiasi renali e sui reumatismi. È vermifugo e cicatrizzante: applicato su piaghe e ferite, in uso esterno, aiuta a rimarginarle. Ponendo garze imbevute del suo decotto sugli occhi, lenisce le ecchimosi delle palpebre. Gargarizzato, disinfiamma gola e tonsille. È infine molto gradevole come essenza, nell’industria dei profumi: e, in questo caso, non serve neppure la prescrizione medica!