La scorodonia, secondo la leggenda

La scorodonia appartiene alla famiglia delle Labiate, cui stiamo dedicando gli articoli in questi mesi. È assai curioso il nome con il quale è stata classificata, che è Teucrium scorodonia L., perché ci racconta molto di questa specie. Il sostantivo latino tipico del genere, Teucrium, va infatti messo in relazione con il mitologico re Teucro, cui si attribuisce la fondazione di Troia.

Alle doti di governo, pare che Teucro unisse una grande passione per le erbe medicinali. Secondo la leggenda, osservò i cervi feriti che si curavano da soli mangiando proprio ciuffi di scorodonia. Per questo l’erba che avrebbe portato il suo nome gli divenne particolarmente cara, perché si accorse che giovava pure agli uomini. L’aggettivo scorodonia, che caratterizza la specie, deriva dal greco skorodon e va riferito all’aglio. In effetti, le foglie strofinate emettono un quanto mai lieve odore d’aglio, che non giustifica l’attributo. Ma forse per Linneo era più intenso e sgradito, tanto da stigmatizzarlo nella definizione botanica.

Un’erba da birra

Nelle Isole Britanniche, la scorodonia è una specie perenne autoctona. Se in Inghilterra è chiamata wood sage, ossia salvia dei boschi, in Irlanda ha il nome gaelico di Iúr sléibhe. Tale espressione significa letteralmente “tasso di montagna”, sebbene ci appaia insolita la presunta somiglianza con la pianta del tasso!

Nell’Isola di Smeraldo, la scorodonia è diffusa nelle contee costiere, soprattutto meridionali e occidentali, mentre è rara in quelle interne. È stata usata per secoli per aromatizzare la birra, perché il suo sapore è piuttosto simile a quello del luppolo. Non solo, la rende più limpida e ne schiarisce il colore, donandole una sfumatura dorata. Nell’isola di Jersey, la birra preparata con la scorodonia era detta ambrois, come l’ambrosia, celebre nettare degli dei dell’Olimpo.

Un ritratto botanico essenziale

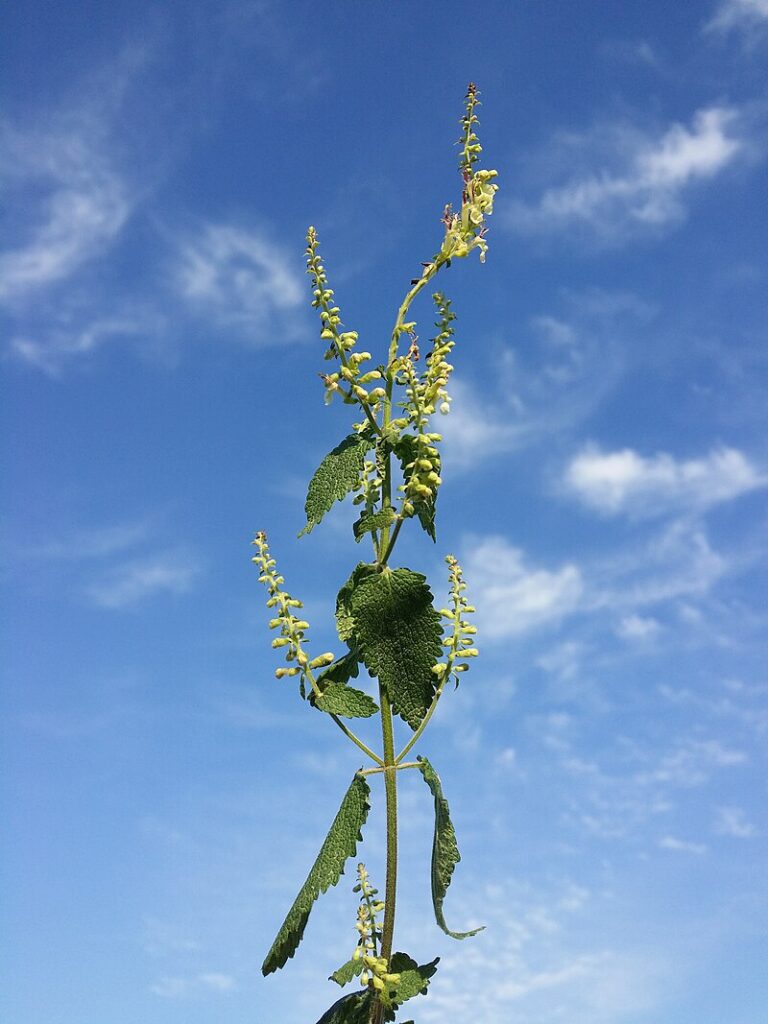

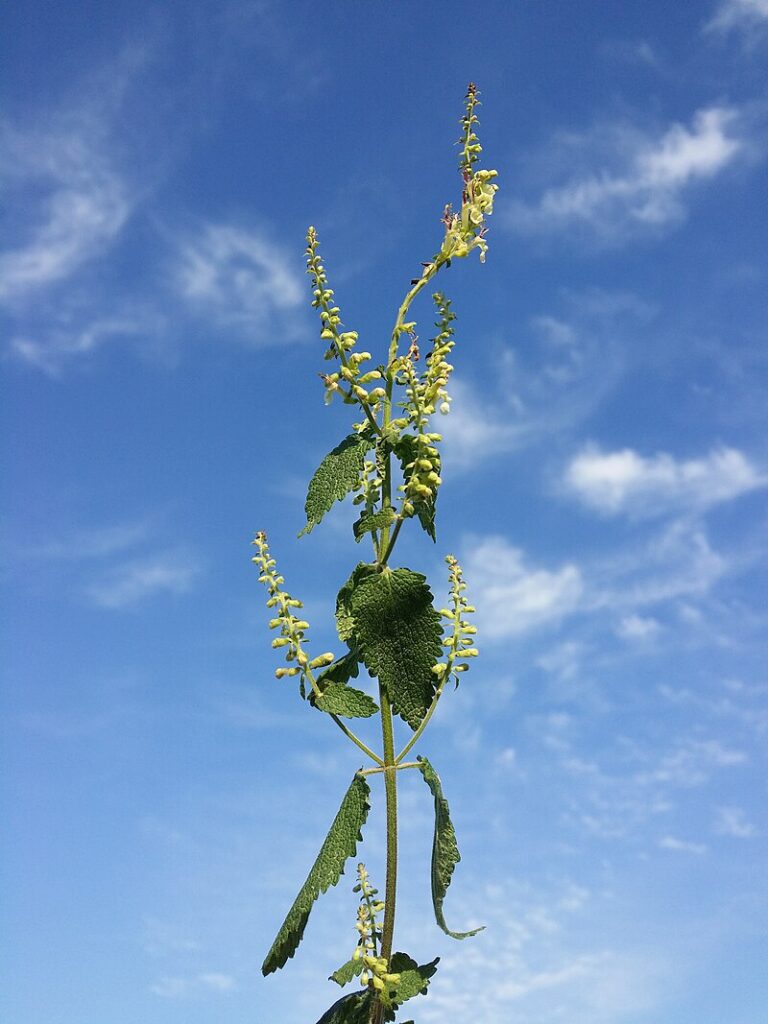

Si tratta di un’erba che, quale habitat, predilige boschi, cespugli, terreni umidi e privi di calcare. È diffusa in Europa, specie nella parte occidentale e centrale. Presenta fusti pelosi eretti, dalla sezione quadrangolare (propria delle Labiate), che ramificano e che raggiungono un’altezza pari anche a mezzo metro.

Le foglie picciolate sono opposte e cuoriformi, alquanto rugose e dal margine dentato. I fiori, che sbocciano tra maggio e settembre, sono disposti a coppie all’ascella di piccole foglioline bilaterali, a formare una sorta di spiga apicale (spicastro). Sono di colore giallo-verdognolo e hanno una corolla particolare. È a due labbra, perché ciò è caratterizzante per le Labiate, ma il labbro superiore è solo abbozzato, lasciando scoperti gli stami bruni. Il labbro inferiore, al contrario, è ben sviluppato, a cinque lobi, di cui quello mediano è il più ampio.

Il frutto contiene 4 acheni lisci e arrotondati, detti nucule, di colore bruno pallido. In natura, la scorodonia è abbastanza facile da individuare, ma vi consigliamo di usare comunque le chiavi botaniche. Le sole fotografie, che spesso privilegiano l’aspetto artistico a discapito di quello scientifico, possono essere infatti fuorvianti.

Scorodonia e camedrio, in fitoterapia

Nella medicina popolare, la scorodonia è stata usata per secoli per curare i reumatismi. Sicuramente ha uno spettro d’azione più ampio come antiinfiammatorio, giustificato dai principi attivi: scordeina (principio amaro), olio essenziale, tannini, flavonoidi, una saponina acida e composti antrachinonici. Essi sono contenuti nella cosiddetta droga, rappresentata dalle sommità fiorite della pianta stessa.

La tisana casalinga, equivalente del tè come bevanda alimentare, giova pertanto come tonico gastrointestinale, nelle infezioni dell’apparato respiratorio e negli stati influenzali. Si prepara ponendo due cucchiai rasi di droga in mezzo litro d’acqua fredda, si porta a bollore e si spegne subito, lasciando in infusione per una decina di minuti. Si filtra, si dolcifica a piacere e si beve lungo la giornata.

Il decotto concentrato (si fa bollire più a lungo la preparazione e non si dolcifica) è utile per detergere le piaghe e prevenire processi putrefattivi e come collutorio per sciacqui e gargarismi. In omeopatia, secondo prescrizione medica, è un rimedio che contrasta il catarro bronchiale cronico. In questa rubrica, noi vi consigliamo sempre prudenza con le erbe che si utilizzano comunemente in casa. Con la scorodonia, occorre raddoppiarla perché è parente stretta del camedrio ed è facile confondere le due erbe. Esse condividono lo stesso genere botanico, dato che il camedrio è stato classificato come Teucrium chamaedrys L. Ma esso è diventato… un fuorilegge!

Sebbene sino a pochi decenni fa si usasse abitualmente persino in liquoreria (vermouth, chartreuse), oggi è inserito tra le piante tossiche. È avvenuto il 29 luglio 1996, quando il Ministro della Sanità Bindi pubblicò in Gazzetta Ufficiale un decreto a riguardo. In seguito al parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità, “si è ritenuto di dover limitare la vendita della citata pianta al fine di tutela della salute pubblica”. Nel decreto chiaramente non si parla di scorodonia. Tuttavia, conviene essere molto prudenti nell’identificazione, per non prepararsi il tè con il Teucrium sbagliato!

Per chi vuole approfondire la famiglia delle Labiate può cliccare sui titoli qui sotto

Le Labiate o Lamiacee, la nobile famiglia botanica delle piante aromatiche