Il piede di lupo, Labiata inodore di palude

Il piede di lupo, fra le Labiate, è una specie un po’ insolita. In realtà, è piuttosto diffusa in Europa e in Asia e predilige come habitat i luoghi umidi, presso stagni, canneti e paludi. Ma passa inosservata. A prima vista, qualcuno potrebbe confonderla con una menta, anche se è assolutamente inodore, perché carente di oli essenziali. Altri l’hanno accostata al marrubio, tanto da affibbiarle il nome popolare di marrubio d’acqua.

Eppure il nome latino con cui è stata catalogata, ossia Lycopus europaeus L. ci fa comprendere che è tutt’altra cosa, rispetto al Marrubium vulgare L. Il genere Lycopus viene dal greco e si traduce letteralmente come “piede di lupo”, sebbene non sia chiara la somiglianza della foglia con una zampa. L’aggettivo europaeus, che caratterizza la specie, fa riferimento alla probabile origine nel nostro continente.

Per chi vuole approfondire il marrubio può cliccare sul titolo qui sotto

Il marrubio, l’erba amara che negli States aggirò il proibizionismo

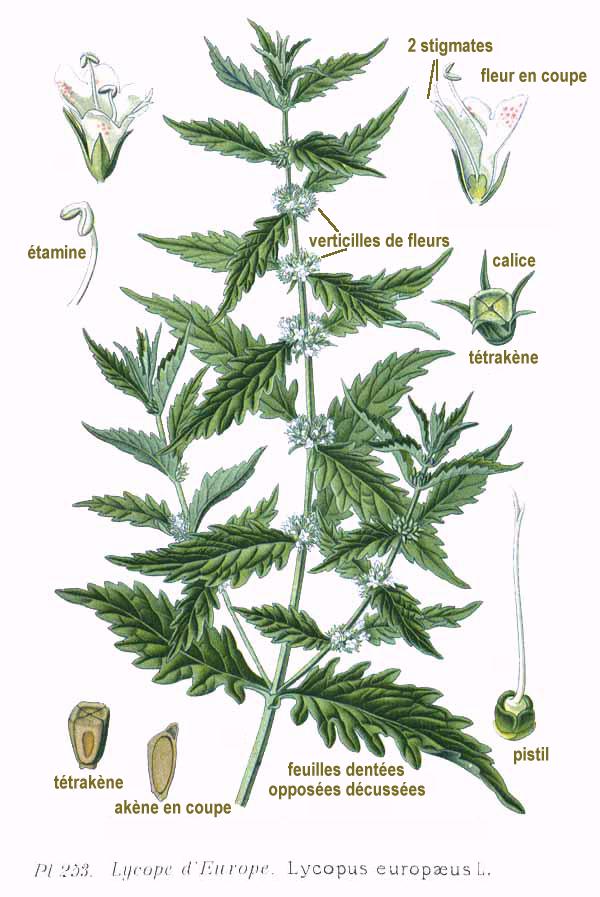

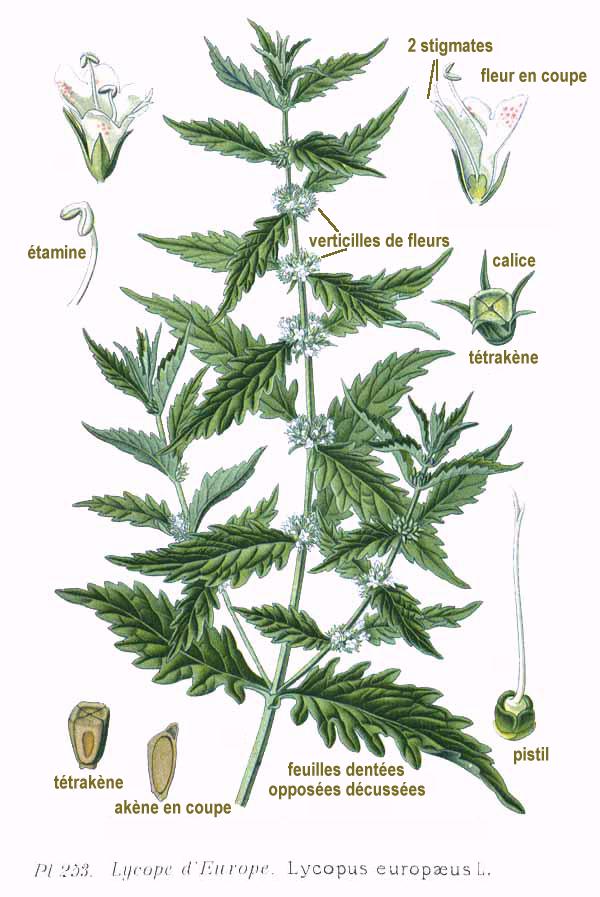

Una breve descrizione botanica

Il piede di lupo è una pianta perenne erbacea, che può raggiungere il metro d’altezza. La radice è a rizoma, con lunghi stoloni sotterranei. Il fusto a sezione quadrangolare è eretto, ascendente e ramifica nella parte superiore. Le foglie sono numerose, di colore verde chiaro, opposte, larghe, lanceolate, con margine seghettato a grande dentellatura. Un altro nome popolare è, infatti, erba sega, dovuto appunto ai denti evidenti delle foglie.

All’ascella delle foglie ci sono le infiorescenze verticillari, dense di piccoli fiori che sbocciano tra giugno e settembre. La corolla, bianca o rosata, è quella tipica della famiglia delle Labiate, a due labbra. Quello superiore presenta due lobi appuntiti, mentre il labbro inferiore ha sempre due lobi, ma arrotondati e picchiettati di porpora. Nel calice, sono contenuti i quattro semi, che sono acheni di forma appiattita e cordata. Per riconoscere il piede di lupo in natura, consigliamo di non basarsi su fotografie ma di utilizzare le chiavi botaniche che conducono all’identificazione certa della specie.

Erba di uso antico e… ciarlatano

L’impiego del piede di lupo era già comune nel Medioevo. Ma non tanto per le sue virtù terapeutiche. D’accordo, si usava come astringente e come sedativo. Tuttavia, era la tintura nera che si ricavava dalla pianta, piuttosto persistente, a far gola agli imbroglioni. Coloro che si fingevano indovini, se la spalmavano sulla pelle, per convincere i creduloni di averla olivastra. Con quale vantaggio, vi starete chiedendo…

Ebbene, volevano far credere al popolino di essere egiziani, noti in tutto il mondo allora conosciuto come grandi esperti di arti magiche e di divinazione. Pare che la gente fosse più propensa a farsi predire la sorte da un misterioso mago egiziano piuttosto che da un comune, smorto europeo. E così il nostro innocente piede di lupo divenne il migliore alleato… dei ciarlatani!

L’altra erba zingara irlandese

La scorsa settimana, nel presentarvi la bugula, vi abbiamo detto che tra i soprannomi irlandesi ha quello di “erba zingara”. E non è la sola, perché lo condivide proprio con il piede di lupo, che è detto in inglese Gypsywort. Questo perché, in Irlanda, erano gli zingari a tingersi la pelle di bruno, per essere più convincenti nella lettura della mano. Il nome gaelico è, invece, Feorán corraigh, che potremmo tradurre come “piccola erba che si agita”, dato che i suoi steli ondeggiano facilmente nel vento. Per secoli, è stata utilizzata come erba tinctoria, con cui tingere di nero tessuti di lana e di lino. C’era, inoltre, la credenza che una stoffa trattata con la linfa di piede di lupo diventasse indistruttibile e potesse vestire il proprietario per sempre.

Proprietà fitoterapiche da approfondire

Come abbiamo anticipato, il piede di lupo è una pianta che passa inosservata anche perché di limitato uso familiare. Difficilmente ci facciamo una tisana di piede di lupo, come ce la prepariamo, al contrario, con la menta o con la melissa. Negli ultimi anni, lo studio approfondito dei suoi principi attivi è avvenuto in campo strettamente medico, per l’impiego in alcune importanti patologie. Tali componenti sono la sostanza amara licopina, acido litospermico, cumarine, flavonoidi, tannini e fluoro. Quest’ultimo agisce sull’ipertiroidismo.

Esistono pertanto in commercio preparati a base di piede di lupo che i medici prescrivono per la funzionalità della tiroide, per rallentarne l’attività. Sempre sotto controllo medico, si usa nei disturbi cardiaci di origine nervosa (tachicardia), perché rallenta pure le contrazioni cardiache. È comunque pianta alimentare, di cui i contadini un tempo mangiavano le radici, e quindi può essere scelta come sostitutivo del tè. La droga è costituita dalle sommità fiorite e l’infuso si prepara ponendone due cucchiai rasi in mezzo litro d’acqua fredda. Si porta a bollore, si spegne subito e si lascia riposare sotto coperchio per una decina di minuti. Si filtra, si dolcifica a piacere (è amarognolo) e si beve lungo la giornata.

Essendo astringente e sedativo, giova come leggero ipnotico, per dormire e rilassarsi, come febbrifugo e contro la tosse e le mestruazioni troppo abbondanti. È, dunque, un’erba troppo preziosa per essere lasciata soltanto ai travestimenti degli antichi ciarlatani.