L’isola dell’Asinara è un luogo di grande fascino. Un luogo ricco di storia e natura ma anche estremamente fragile e vulnerabile. Ha una sua dimensione mistica per la bellezza delle forme viventi e dei paesaggi. Ma la sua storia è affascinante e vive ancora oggi nei ruderi, nei materiali archeologici sparsi nel terreno, nei luoghi di culto, di sofferenza e di natura selvaggia che ne fanno una delle isole italiane più piccole e più difficili da raggiungere.

L’Asinara, chiamata nell’antichità Herculis Insula (isola di Ercole) è comunque sempre stata frequentata, sia per la sua vicinanza alla Sardegna , sia per la posizione strategica nelle rotte commerciali del Mediterraneo. Ma la storia più affasciante è quella che la vede trasformarsi da Colonia Penale e Stazione Sanitaria di Quarantena a Parco Nazionale e Area Marittima Protetta.

Asinara i primi insediamenti vedono sardi liguri e campani

Anche se le prime civiltà che abitarono l’Asinara risalgono sicuramente al neolitico (insediamenti di Fornelli e Cala d’Oliva), i veri e propri insediamenti iniziano verso la fine del Seicento, una volta cessato il pericolo delle incursioni barbariche. In quel periodo il ceto nobiliare di Sassari che godeva dei diritti di pascolo e uso del legnatico dell’Asinara inizia ad inviare dei pastori che, insieme ai torrieri ed alcuni pescatori provenienti dalla Liguria e dalla Campania, formano una prima comunità di circa sessanta persone che risiede nell’isola per otto mesi all’anno.

288 abitanti, ma…

Dopo varie guerre e peripezie si riesce, intorno al 1833 ad arrivare all’Asinara con 288 abitanti e 4000 capi di bestiame che oltretutto alimentano il contrabbando della Corsica. Quando la piccola Comunità sembra finalmente aver trovato pace il 28 giugno 1885 lo Stato Italiano decide improvvisamente l’esproprio di tutti i beni per stabilire, proprio su quelle terre, una colonia agricola e un lazzaretto. La disposizione, ovviamente, è contrastata con grande forza dagli abitanti e il loro trasferimento in Sardegna risulta tutt’altro che semplice. Interviene la forza pubblica e i più ostili deportati addirittura su navi da guerra. La maggior parte del bestiame muore nel trasporto.

Il progetto della Colonia

Il progetto dello Stato prevedeva un budget di 600.000 lire per gli espropri, le prime costruzioni per i detenuti, l’aumento delle strade e la sistemazione delle condotte idriche. Altre 400.000 lire arrivarono dal Ministero della Marina per la costruzione di un lazzaretto ultimato nel 1889. Ai primi del Novecento l’ Asinara contava 8 ettari di vigna, 2 ettari di orto, 115 ettari di pascolo, 100 ettari di cereali e circa 2300 capi di bestiame tra bovini, ovini, suini, avicoli ed equini.

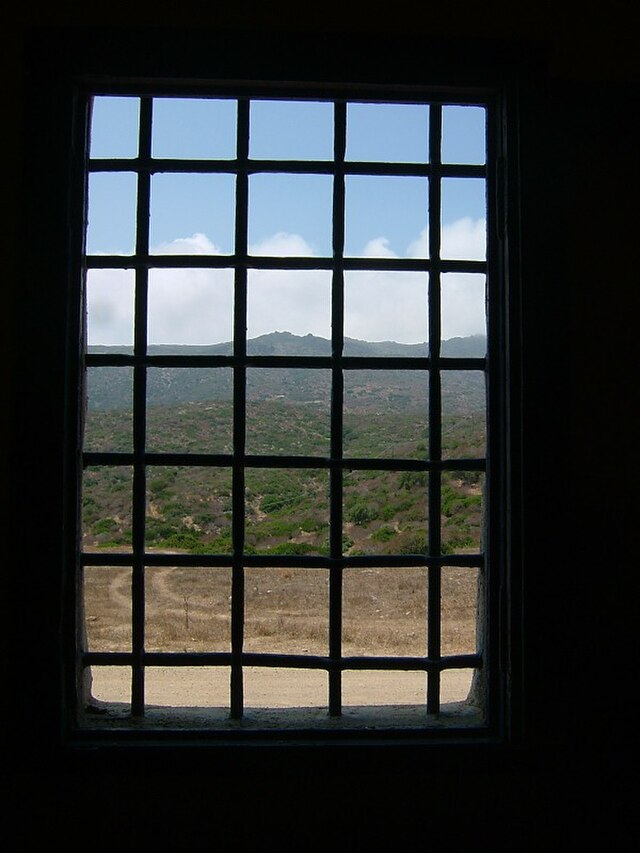

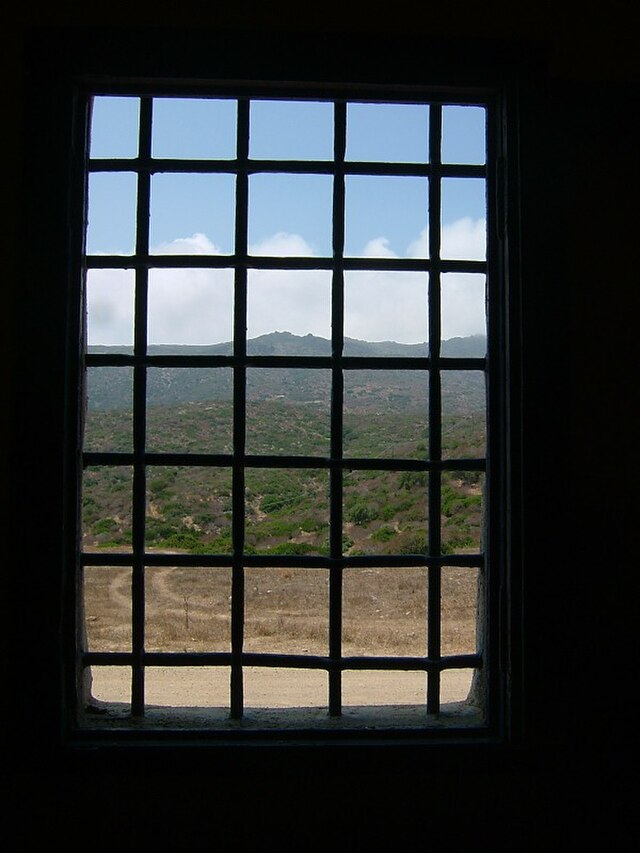

Colonia penale ottocentesca sull’isola dell’Asinara, oggi utilizzata per ospitare l’Osservatorio sulla Memoria del Carcere dell’Asinara – foto licenza CC

Campo di concentramento durante la Prima Guerra Mondiale

Durante la Prima Guerra Mondiale L’Asinara vede, forse, il suo periodo più tragico. Decine di migliaia di di prigionieri austro ungarici vengono spediti in questi campi di prigionia e isolamento. Dai documenti di quel periodo se ne contano circa 24.000, 7000 muoiono di colera. Dopo la fine della Guerra l’Asinara è retta da tre Ministeri: il Ministero della Marina, il Ministero della Sanità con la Stazione Sanitaria Marittima e il Ministero di Grazia e Giustizia con la maggio parte del territorio destinato a casa lavoro. Qui vengono inviati al confino gli antifascisti italiani più pericolosi e i notabili senussiti provenienti dalla Libia.

Dopo La seconda Guerra arrivano i “soggiorni obbligati”

Dopo la fine della Seconda Guerra l’amministrazione carceraria riprende il controllo dell’Asinara. La colonia agricola è impegnata nella coltivazione di vigneti, ortaggi e cereali e anche nell’allevamento di bestiame. nel 1957 i detenuti sono circa 700. Le cose cambiano a partire dal 25 giugno 1971, data di arrivo di un primo nucleo di 15 presunti mafiosi ” soggiornanti obbligati”. Questo numero andrà sempre più aumentando negli anni a venire. Tra gli ospiti: Gaetano Riina, fratello di Salvatore, Gaetano Badalamenti e Giuseppe Brusca. e Poi ancora Renato Curcio, Alberto Franceschini, Roberto Ognibene, Giuliano Naria e Pier Luigi Concutelli oltre a vari detenuti appartenenti all’Anonima Sarda.

L’arrivo dei brigatisti rossi e neri cambia totalmente l’atmosfera dell’isola fino a quel momento legata ai ritmi lenti del lavoro agricolo dei detenuti. Prevale, da quel momento il grigiore e la freddezza di una prigione dura dai metodi coercitivi e repressivi da parte dell’allora direttore Lugi Cardullo. Questi metodi estremi richiamano l’attenzione anche di Amnesty International. Cardullo è sostituito da Franco Massidda. Sotto la direzione Massidda si chiude temporaneamente il carcere di massima sicurezza di Fornelli, Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra organizzata, si sposa nel 1983 nella chiesetta dell’Asinara di Cala d’Oliva e i giudici Falcone e Borsellino arrivano improvvisamente nell’agosto del 1985.

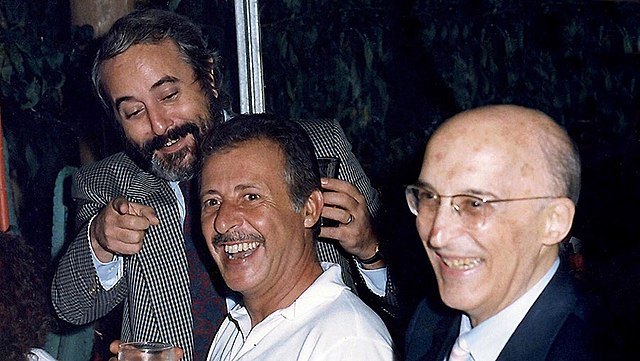

Falcone e Borsellino

Falcone Borsellino sono inviati all’Asinara dopo ripetute minacce di morte da parte della mafia. Il magistrato Antonino Caponnetto, capo del pool antimafia decide il trasferimento improvviso dei due giudici con le loro rispettive famiglie. L’ isola dell’Asinara è ritenuta il luogo più sicuro d’Italia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono ospitati nella foresteria di Cala d’Oliva, oggi dedicata alla loro memoria. Sono controllati a vista da una pilotina e dagli uomini della polizia penitenziaria. Un mese di lavoro per chiudere la requisitoria per il processo contro Cosa Nostra: 8608 pagine divise in 40 volumi.

Un’unica evasione

Nella vita del carcere dell’Asinara ci sono state decine di tentativi di evasione, la maggior parte non riusciti o finiti in tragedia. L’episodio più noto è quello del 1 settembre 1986. Due detenuti sardi Matteo Boe di Lula e Salvatore Duras di Villanova Truscheddu. L’evasione è architettata con un gommone grazie alla complicità dell’allora fidanzata di Boe, Laura Manfredi.

1997 Nasce il Parco dell’Asinara

Grazie al lavoro congiunto di tre sottosegretari di Stato Arturo Parisi (Presidenza del Consiglio), Valerio Calzolaio (Ambiente) e Giuseppe Ayala (Grazia e Giustizia) si arriva al Decreto Legge 363 del 27 ottobre 1997. Qui il decreto impone che il carcere avrebbe definitivamente lasciato l’isola il 31 dicembre dello stesso anno, mentre , con Decreto del 28 novembre 1997 prende il via il Parco Nazionale dell’Asinara.