Il marrubio, che vanta una storia assai antica

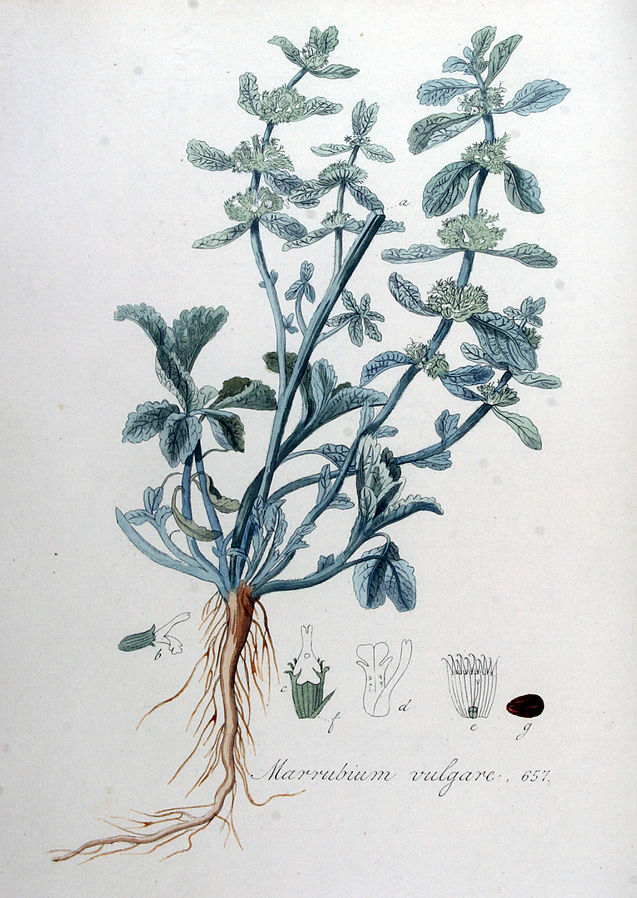

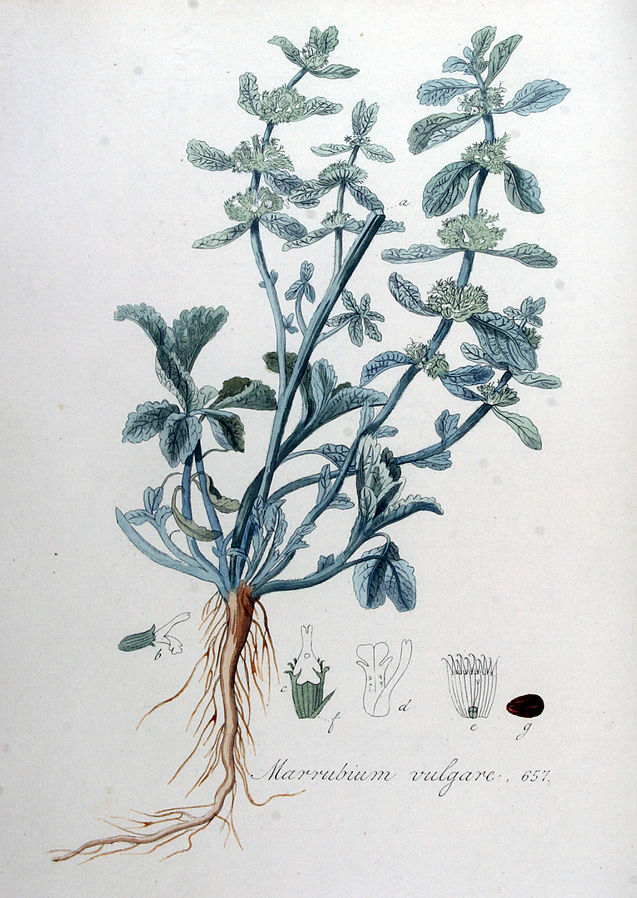

Il marrubio non è soltanto un erba medicinale: per molti erboristi è l’erba medicinale per eccellenza! Tanto amara, quanto salutare. Pur appartenendo alla nobile famiglia delle Labiate, come la menta, bevuta in tisana ha un sapore decisamente pessimo. Il suo nome latino è Marrubium vulgare L. che, secondo taluni autori, deriverebbe dall’ebraico marob, che significa “succo amaro”.

Per certo, nessuno potrebbe trovare una pianta più amara di questa: era una delle cinque erbe amare che gli ebrei mangiavano per prepararsi alla Pasqua. Per gli egizi, era l’erba portentosa che curava la tosse e tutte le malattie del petto. Per i greci, a partire da Ippocrate, era specie dotata di grandi proprietà: curava il fegato, era espettorante, digestiva, dimagrante e giovava persino al cuore.

Era soprattutto l’antidoto contro i morsi di vipere e serpenti, tanto da diventare nel I secolo, grazie al medico di Nerone Andromaco, ingrediente della leggendaria teriaca. Tale farmaco, che è stato tramandato in svariate formule sino all’Ottocento, annullava l’effetto dei veleni. Il nome derivava dal termine greco théroin, ossia “bestia selvatica” e, oltre a varie erbe, conteneva sempre carne essiccata di vipera.

Il marrubio nel Medioevo

La teriaca era molto in voga pure ne Medioevo, sopravvissuta alla fine dell’Impero Romano. Ma anche il marrubio era assai stimato. Le sue foglie diventavano addirittura amuleti per allontanare dalle persone e dalle case gli spiriti maligni. La santa erborista Ildegarda di Bingen, nel XI secolo, lo consigliava cotta nel vino e nello strutto per lenire il mal di gola.

Nel De viribus herbarum (sempre XI secolo), il presunto autore Odone di Meung scrisse che il suo decotto “giova ai tisici in modo straordinario”. E aggiunse che, mescolato al miele, costituiva un unguento eccellente per curare ulcere e ferite. Aiutava a espellere la placenta, dopo il parto, e il succo, incanalato attraverso le narici, pare che guarisse agli itterici. Versato nell’orecchio, ne attenuava il dolore acuto.

L’irlandese Rock and Rye Liqueur

Il marrubio non è un’erba autoctona irlandese. Non è diffuso in modo consistente come nella vicina Scozia. In Irlanda, è stato introdotto in tempi relativamente recenti, proprio dalla Gran Bretagna, e vegeta soprattutto nelle zone costiere. È tuttavia una specie assai invasiva, che si propaga a macchia d’olio. In gaelico, è chiamato con il termine An Grafán, comune a piante molto diverse tra loro. Eppure, il suo gusto amaro-tonico è stato subito sfruttato per aromatizzare non solo la birra, ma anche le caramelle e, soprattutto, il whiskey.

Secondo la tradizione, furono gli irlandesi emigrati negli Stati Uniti a creare nell’Ottocento il cosiddetto Rock and Rye Liqueur. Questa bevanda alcolica era composta da whiskey di segale, cristalli di zucchero, scorza di agrumi e una buona dose di marrubio. Era servito in tutti i saloon e gli venivano attribuite proprietà medicinali, tanto da essere venduto anche nelle farmacie. Tale convinzione salvò il Rock and Rye Liqueur dal proibizionismo degli Anni Venti del secolo scorso. Almeno nei primi tempi – poi la polizia mangiò letteralmente la sua amara foglia – dato che curava tosse e raffreddore, fu soggetto a tassazione inferiore. Siccome in troppi in quegli anni accorrevano in farmacia lamentando continue riniti, si comprese infine l’altrettanto amara verità. Il marrubio, con la complicità di whiskey e zucchero, aveva giocato un tiro mancino alla legge.

Una descrizione botanica essenziale

È una specie originaria del bacino del Mediterraneo, che poi si è propagata anche nell’Europa settentrionale. Predilige i terreni aridi, calcarei, e vegeta bene anche nei pascoli, perché pecore e capre evitano di mangiarla: troppo amara! Si riconosce dalle altre Labiate perché molto tomentosa, sebbene abbia il fusto a sezione quadrangolare tipico della famiglia. In ogni caso, per individuarla con certezza in natura non basta una semplice fotografia, ma occorre utilizzare le chiavi botaniche. È una pianta ramificata che può superare di poco il mezzo metro d’altezza.

Fusto e foglie (soprattutto nella pagina inferiore) sono coperti da peli lanuginosi e biancastri. Le foglie sono peduncolate, ovali, tondeggianti, grinzose e dal margine irregolarmente seghettato. Se stropicciate, rilasciano un odore forte ma gradevole. I fiori, che sbocciano tra maggio e settembre, sono bianchi, riuniti in verticilli assai compatti all’ascella delle foglie. Hanno la forma a doppio labbro che dà il nome alla famiglia. Qui il labbro superiore della corolla è inciso in modo netto a formare due lobi. Quello inferiore, invece, presenta un grande lobo mediano inserito tra due piccoli lobi laterali. I semi sono minuti acheni lisci.

Una tra le migliori piante d’Europa

Sebbene oggi sia specie meno valorizzata di quanto meriterebbe, nel corso dei secoli il marrubio è stato oggetto di numerosi studi scientifici. Nel 1634, il dottor Pierre de Foreest fu il primo a confermarne la validità nella cura delle malattie epatiche, raccomandandolo persino in caso di tumore al fegato. Nel 1717, Freind gli riconosceva la proprietà di fluidificare il sangue e di renderlo più vermiglio. Nel 1798, fu Gilbert a tributargli il maggior elogio, definendolo “una delle migliori piante d’Europa”.

La definizione fu confermata da Peyrilhe nel 1804, che lamentava: «Pianta eccellente, troppo poco usata. […] I moderni hanno torto a trascurarla». Nel 1914, Gamier e Vannier condussero studi clinici per dimostrare la sua azione positiva sulla febbre tifoide, che faceva regredire, migliorando lo stato generale dei pazienti. Henri Leclerc, padre della moderna fitoterapia, gli attribuì nel secolo scorso il merito di correggere l’aritmia cardiaca.

Un amarissimo toccasana

I principi attivi contenuti nel marrubio sono davvero notevoli. Nella droga medicinale, costituita dalle foglie e dalle sommità fiorite, troviamo la sostanza amara marrubina. Ci sono inoltre olio essenziale, colina, acido gallico, vitamina C, nitrato di potassio, ferro, tannino e saponine. Secondo Jean Valnet, l’elenco dei disturbi a cui giova è imponente: naturalmente per le patologie più gravi (come la tubercolosi) serve uno stretto controllo medico.

Aiuta l’organismo quando si soffre di anemia, inappetenza, cattiva digestione, insufficienza biliare, obesità, cellulite, disturbi mestruali e nervosi, isteria, laringite, asma, bronchite e infezioni febbrili. È infine rilassante, buon diuretico e coadiuvante nelle terapie per contrastare le aritmie extrasistoliche.

Applicandone il succo in uso esterno, riduce dermatosi ed eczemi cronici. La tisana di uso casalingo, che si può bere lungo la giornata come un tè o dopo i pasti come un caffè, è facile da preparare. Basta immergere due cucchiai rasi di droga in mezzo litro di acqua fredda. Si porta a bollore, si spegne subito e si lascia in infusione per una decina di minuti. Si filtra e, volendo, si dolcifica. Ma né miele né zucchero ne attenuano il sapore amarissimo. È una delle tisane più amare in assoluto! C’è chi preferisce berla solo con succo di limone.

In ogni caso, per trangugiare il marrubio, così utile dopo gli stravizi gastronomici delle festività natalizie e in tempo di infreddature, ci vuole molto coraggio. Forse è per questo che è attualmente meno conosciuto di altre erbe. Per i meno coraggiosi, le farmacie con reparto erboristico potranno consigliare rimedi fitoterapici che lo contengano, senza dover per forza bere il Rock and Rye Liqueur.

può interessarti leggere anche

L’arancio, che congeda dicembre e l’almanacco medioevale

Il crespino dalle rosse bacche, nell’almanacco medioevale di dicembre