L’arancio e le Crociate

L’arancio chiude il mese di dicembre, nell’almanacco medioevale, e di solito è l’ultima pianta a essere citata in esso. Non è autoctona, in Europa, in quanto originaria della Cina, dove era diffusa già nel VI-V secolo a.C. In un testo attribuito a Confucio (probabilmente spurio), si indicano già le arance come Ku, nome che in lingua cinese conservano ancora oggi. Tuttavia, i frutti che provenivano dall’Estremo Oriente furono portati dalle carovane in Asia occidentale e poi coltivati.

Possiamo affermare che già nel I secolo d.C. l’arancio amaro era noto ai greci e ai latini. Per conoscere l’arancio dolce, occorre aspettare il XV secolo, quando furono gli arabi a piantarlo in Africa settentrionale e in Spagna. A distribuire in modo massiccio l’arancio in Europa furono i crociati, che ne portarono a casa i semi dalla Terra Santa. Dove il clima lo permetteva, gli aranceti ebbero quindi un incremento proprio nel Medioevo. Era celebre, nel cortile del convento di Santa Sabina, a Roma, un arancio assai vetusto. Esso ci è stato descritto a inizio Ottocento, ma la tradizione vuole che fosse stato interrato da san Domenico, nel XIII secolo.

Il medioevale Ménagier de Paris e le orangelettes contro la peste

Risale al 1393 il cosiddetto Ménagier de Paris, che possiamo considerare l’antenato dei nostri libri di cucina. In esso è citato il menù di un pranzo offerto dall’abate di Langy al vescovo di Parigi. Qui le arance amare spolverizzate di zucchero erano servite quale contorno del pesce arrosto. Nel Ménagier de Paris, compare anche la ricetta di piccoli dolci detti orangeat, che altro non sono se non le scorzette d’arancio candite.

Si preparavano tenendo a bagno in acqua fredda le bucce d’arancia, private della parte bianca. Questo trattamento durava nove giorni, cambiando l’acqua ogni mattina. Si facevano poi cuocere in acqua bollente per 3 minuti e poi, tagliate in piccole sezioni, si candivano nel miele. Per capire quando erano pronte, i cuochi del tempo versavano una goccia del miele di cottura in acqua. Se solidificava all’istante, voleva dire che i dolcetti erano pronti. Li tenevano poi un mese in un recipiente chiuso, spesso metallico, affinché diventassero più aromatici. A quell’epoca, l’arancio era già impiegato in profumeria e, durante le epidemie di peste, gli speziali vendevano le orangelettes. Si trattava di piccole arance secche e dure, cadute dal ramo prima della maturazione e assai profumate. Esse si infilavano in collane che, indossate dai ricchi che potevano permettersele, si ritenevano efficaci per prevenire il contagio.

Il dono di Natale per eccellenza

Per secoli, le arance hanno rappresentato il dono più gradito dai bambini, durante le festività natalizie. Questo perché in buona parte d’Europa non ci sono aranceti e gli agrumi devono essere importati dal bacino del Mediterraneo. Chi vi scrive, aveva una nonna, Teresina, nata nel 1907 in Monferrato. Raccontava spesso che, durante la sua infanzia, mangiava le arance soltanto a Natale ed erano l’unico dono che veniva fatto a lei e ai suoi fratelli. La gente comune non mangiava arance in Piemonte in altri periodi, perché era difficile che si conservassero nel viaggio da sud a nord. E così, a maggior ragione, succedeva nel Nord Europa.

Nelle Isole Britanniche, era molto apprezzata la marmellata d’agrumi, tanto da distinguersi dalla comune confettura (jam) con il nome di marmelade. E la marmelade era spesso l’unico modo di mangiare agrumi per la popolazione. Tuttavia, in Irlanda, si era studiato un sistema per far arrivare le arance fresche e fragranti dal Mediterraneo all’Isola di Smeraldo. Consisteva nell’immergerle completamente in contenitori pieni di chicchi d’orzo, affinché non marcissero. Come la cannella, che vi abbiamo proposto un paio di settimane fa, anche la scorza d’arancia era fra gli ingredienti di una bevanda dal nome gaelico. Si chiama scaitlin fíona, ma corrisponde in tutto e per tutto al nostro vin brûle.

La cannella, regina delle spezie, nell’almanacco medioevale di dicembre

Ritratto botanico dell’arancio amaro

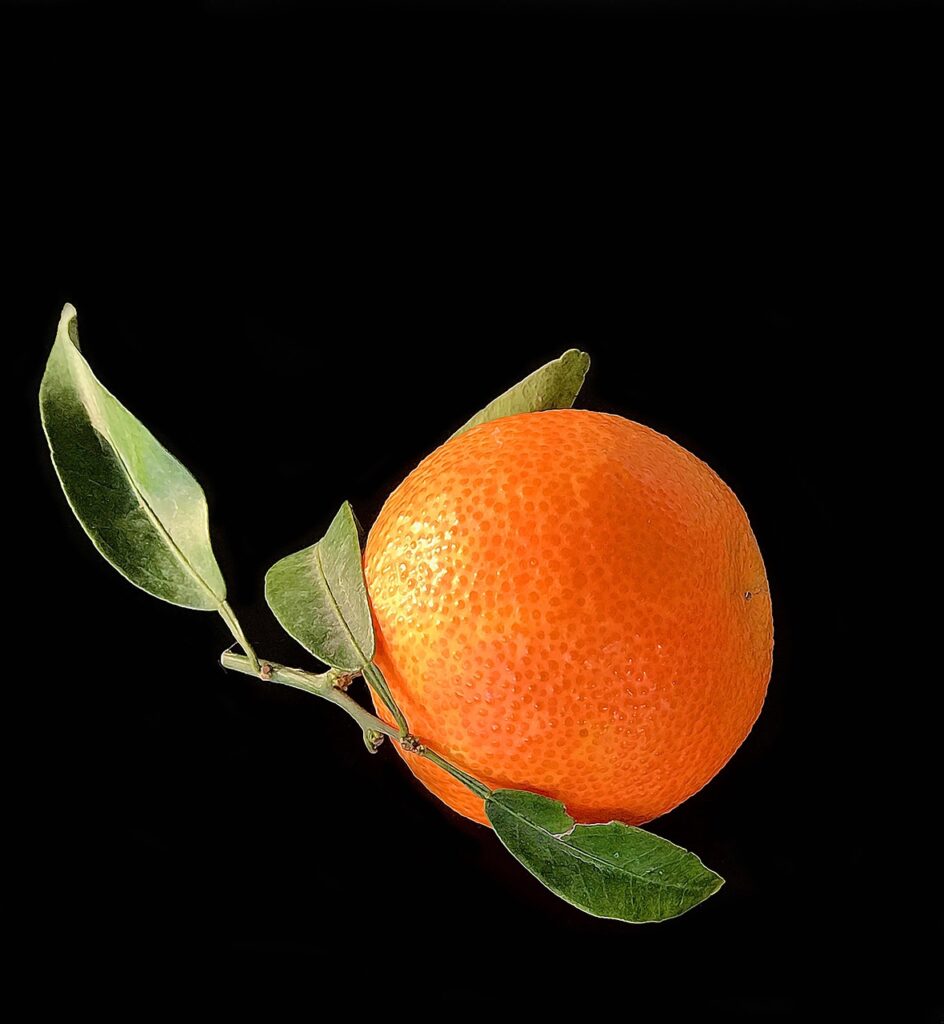

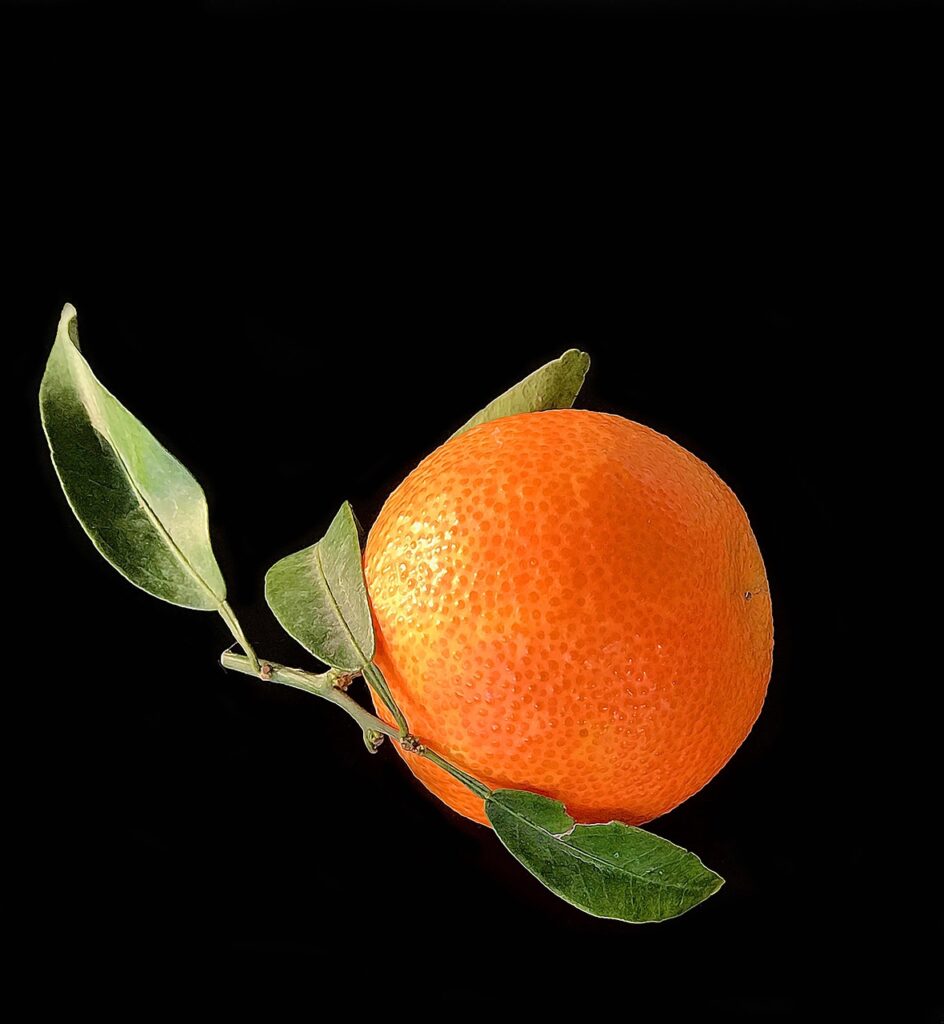

Come descrizione, abbiamo deciso di proporvi l’arancio amaro, perché è il più ricco di principi attivi e perché è un valido rimedio fitoterapico. Come gli altri agrumi, appartiene alla famiglia delle Rutacee ed è stato catalogato con il nome latino di Citrus aurantium L. (o Citrus bigaradia Lois). È un piccolo albero sempreverde, non più alto di 5 metri, dal tronco diritto e dalla chioma arrotondata. È piuttosto longevo perché non di rado supera il secolo di vita. Le foglie sono alterne, picciolate, larghe ed ellittiche, punteggiate di numerose ghiandole traslucide di essenza.

I fiori sono a lungo persistenti, bianchi, assai profumati, e sbocciano tra marzo e maggio. I frutti invernali sono bacche dal diametro di circa 8 centimetri. Sono più piccoli di quelli dell’arancio dolce, dalla scorza (che è il pericarpo carnoso) di un colore arancione meno spiccato. La polpa è sugosa, di sapore aspro, ed è divisa in spicchi, per trasformazione delle logge dell’ovario del fiore. I semi, posti sull’asse centrale del frutto stesso, sono rugosi, allungati, dal tegumento bianco-verdastro.

Le virtù dell’arancio amaro

Per l’arancio amaro, la droga è rappresentata dalla scorza e dai fiori. Sia nell’una sia negli altri troviamo una buona quantità di olio essenziale, flavonoidi (soprattutto esperidina) e sostanze amare. L’olio essenziale presente nei fiori ha in più geraniolo, linalolo, nerolo ed estere metilico dell’acido antranilico. Il decotto di scorza si prepara ponendo due cucchiai rasi in mezzo litro d’acqua. Si fa bollire per alcuni minuti, si spegne e si lascia in infusione per un quarto d’ora. Si filtra e si dolcifica a piacere. Si beve lungo la giornata, come se fosse un tè o qualsiasi altra bevanda alimentare. E giova nelle digestioni difficili, perché è un tonico gastrico e aperitivo, in caso di meteorismo e nell’irregolarità intestinale. Si usa pure per contrastare gli stati febbrili ed è vermifugo.

L’infuso di fiori, invece, oltre che agire sui problemi digestivi, è un ottimo calmante e sedativo, adatto a chi soffre d’insonnia e ai bambini irrequieti. Lenisce l’emicrania, placa il nervosismo e ha effetto benefico sulle palpitazioni o sulla tosse nervosa. È una tisana d’ottimo sapore, che si può bere lungo la giornata ma anche quale rilassante prima del riposo. Si prepara ponendo due cucchiai rasi di fiori essiccati in mezzo litro d’acqua fredda. Si porta a bollore e si spegne subito, lasciando riposare sotto coperchio per altri 10 minuti. Si filtra e si dolcifica a piacere.

Le golose arance dolci

Non possiamo congedarci senza fare un accenno ai grandi benefici che comportano le arance dolci nella nostra alimentazione. Questi frutti sono concentrati di vitamina. Si tratta soprattutto di vitamina C e A, ma ci sono pure vitamine del gruppo B e P. Tra i sali minerali, contengono calcio, fosforo, magnesio, sodio e potassio. Ci sono poi gli oligoelementi: bromo, ferro, manganese, rame e zinco. E citiamo infine gli acidi citrico, malico e tartarico Siccome la percentuale di zuccheri è assai bassa, intorno al 5%, si addicono all’alimentazione dei diabetici.

Secondo Jean Valnet, le arance sono senz’altro da includere tra i migliori frutti invernali, con proprietà antiinfettive, remineralizzanti, disintossicanti, rinfrescanti, antiemorragiche, diuretiche e lassative. Mangiarle abitualmente contribuisce ad aumentare la vitalità delle cellule e ad attivare tutte le funzioni del nostro organismo. Le arance ci ringiovaniscono, mantenendo l’elasticità delle arterie. E ci aiutano a contrastare i disturbi epatici, l’obesità, le dermatosi, l’anemia, lo scorbuto, la fragilità capillare e la stanchezza intellettuale e fisica. Sono davvero portentose e non richiedono alcuna preparazione. Basta sbucciarle e mangiarle, gustandone il sapore fresco e aromatico.

può interessarti leggere anche

Il rovo nell’almanacco medioevale di Settembre

La zucca, ghiotta chiusura di ottobre, nell’almanacco medioevale