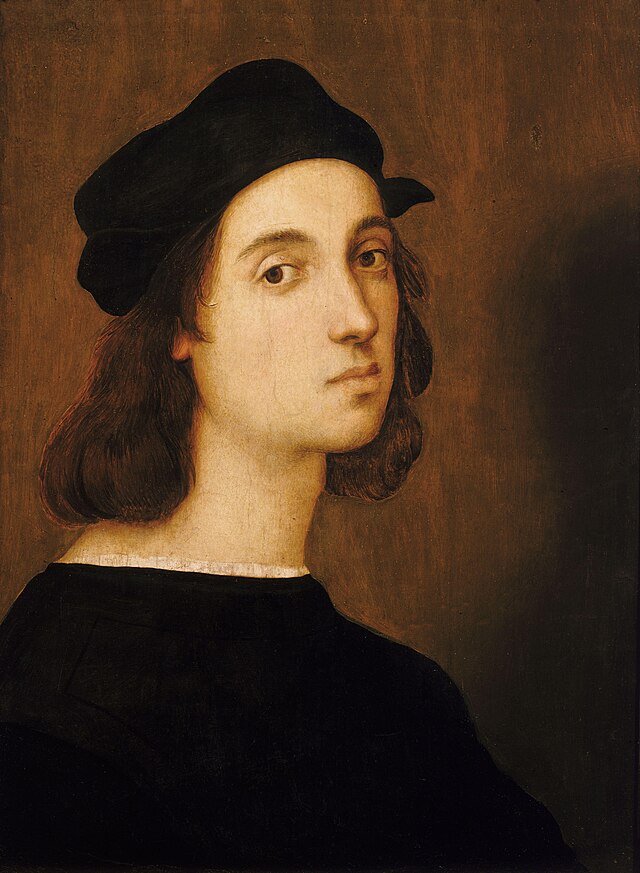

Raffaello Sanzio da Urbino, un’arte che ha incantato oltre il mondo, anche l’arte stessa. Opere di armonia, bellezza e precisione compositiva. Un’ impronta indelebile durata lo spazio di pochi decenni. Raffaello infatti muore nel 1520 a soli 37 anni, ma riesce a realizzare in quel brevissimo tempo una quantità impressionante di dipinti, affreschi e progetti architettonici che sono anche una testimonianza della sua straordinaria sensibilità umana. Alla sua morte Roma lo piange come pochi altri artisti nella storia.

Raffaello il culmine della pittura del rinascimento

Raffaello Sanzio è senza dubbio una delle figure più luminose della storia dell’arte. Rappresenta il culmine della pittura rinascimentale. Uno dei suoi affreschi più celebri, la “Scuola di Atene”, è un modello di perfezione artistica, studiato ancora oggi dopo molti secoli e che racchiude molto simbolismo filosofico. Raffaello, in quest’ opera, raffigura i più grandi filosofi dell’antichità come Platone e Aristotele, in una composizione perfettamente bilanciata.

Ma c’è una curiosità: alcuni dei volti dei filosofi sono basati su personaggi contemporanei. Platone, ad esempio, ha il volto di Leonardo da Vinci, mentre Eraclito sembra essere modellato su Michelangelo. Raffaello unisce così passato e presente in un legame indissolubile tra la grandezza del pensiero antico e i suoi contemporanei.

Raffaello il rivale di Michelangelo

C’è un’altra curiosità legata proprio all’opera La Scuola di Atene. E riguarda la rivalità tra Raffaello e Michelangelo, una delle più celebri nella storia dell’arte. Si narra, infatti che Papa Giulio II commissiona a Michelangelo la decorazione della Cappella Sistina, mentre a Raffaello è affidata la decorazione delle Stanze Vaticane, una serie di stanze destinate agli appartamenti papali.

Fin dall’inizio, queste commissioni parallele mettono i due artisti in una sorta di confronto diretto. Michelangelo lavora sugli affreschi della Sistina, un progetto monumentale e difficile che avrebbe segnato per sempre la sua carriera. Raffaello, invece, si impegna a decorare le Stanze, producendo capolavori come “La Scuola di Atene” e “Il Parnaso”. Entrambi cerca di impressionare non solo il Papa, ma anche l’élite culturale e artistica di Roma.

Michelangelo e il “ladro di talenti”

Michelangelo vede Raffaello come un rivale approfittatore. Addirittura lo accusa, come riporta lo storico Vasari, aver “rubato” i segreti del suo stile dopo aver visto di nascosto il lavoro nella Cappella Sistina. Michelangelo è infastidito dalla crescita del giovane rivale e non manca di sottolineare pubblicamente la sua opinione. Durante la costruzione della Basilica di San Pietro, quando a Michelangelo è chiesto un parere sul progetto architettonico di Raffaello per la chiesa di Sant’Eligio degli Orefici, lo critica aspramente, dichiarando che Raffaello “è bravo solo a dipingere madonne” e che come architetto non avrebbe mai raggiunto il suo livello.

Raffaello architetto, da San Pietro a Sant’ Eligio degli Orefici

In realtà, a dispetto di Michelangelo Raffaello si distingue anche come architetto. Infatti, dopo la morte di Bramante nel 1514, Papa Leone X nomina Raffaello suo successore come “Architetto della Fabbrica di San Pietro”, affidandogli il compito di proseguire la costruzione della Basilica di San Pietro. Il contributo di Raffaello alla Basilica di San Pietro è significativo, sebbene molto del suo progetto originario non sia stato realizzato a causa di cambiamenti successivi.

Raffaello eredita da Bramante una struttura in divenire, già ricca di concetti e idee che rispecchiano il classicismo rinascimentale. Propone modifiche importanti al progetto, mirate a rendere la pianta centrale ideata da Bramante più funzionale e monumentale, integrando elementi come il portico e un vasto cortile, tentando di bilanciare i concetti di monumentalità e grazia.

La sua morte prematura gli impedisce di vedere la realizzazione completa delle sue idee per la basilica, e successivamente altri architetti, come Antonio da Sangallo e Michelangelo, modificano il progetto originale.

Uno dei pochi progetti architettonici completi a lui attribuiti è la Chiesa di Sant’Eligio degli Orefici, a Roma. Questo piccolo ma affascinante edificio, costruito tra il 1509 e il 1514, Sant’Eligio rappresenta un esempio di come Raffaello applica i principi dell’architettura vitruviana, basati su proporzione e simmetria, a un contesto religioso.

Raffaello e “La Fornarina”

Il rapporto tra Raffaello Sanzio e Margherita Luti, figlia di un fornaio di Trastevere, da cui deriva il soprannome di “Fornarina”, protagonista di alcuni dei suoi ritratti più intimi e sensuali, è uno degli aspetti più affascinanti e misteriosi della vita del grande pittore. La loro relazione sembra essere iniziata intorno al 1514, quando Raffaello si trova nel pieno della sua carriera a Roma, impegnato nelle grandi commissioni papali.

La mancanza di documentazione ufficiale su Margherita ha permesso a molte leggende di fiorire. Si racconta che fosse una donna di straordinaria bellezza e fascino, capace di conquistare l’attenzione di Raffaello in modo totalizzante diventandone musa ispiratrice. Infatti il volto di Margherita Luti si può riconoscere in altre opere dell’artista, come ad esempio nella “Madonna Sistina” e nella “Madonna della Seggiola”, dove la dolcezza e l’armonia dei tratti femminili sembrano riflettere l’immagine della Fornarina.

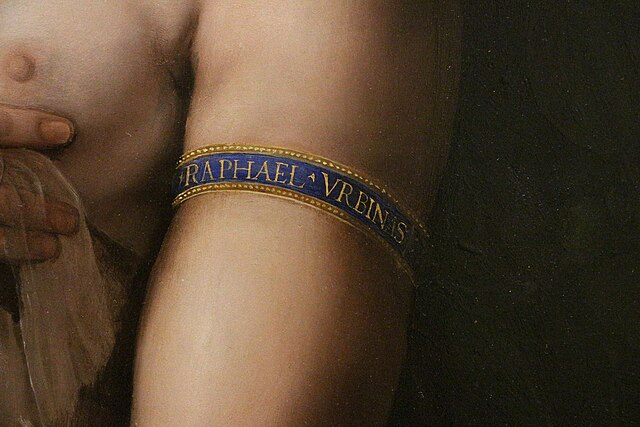

Il ritratto de “La Fornarina”

Uno dei ritratti più famosi legati alla figura di Margherita è appunto, “La Fornarina”. Un dipinto che ritrae una giovane donna a seno nudo, con in testa un turbante e un bracciale dorato sul braccio sinistro con l’iscrizione “Raphael Urbinas”, il nome del pittore. Questo dettaglio ha portato molti a interpretare il bracciale come una sorta di “firma d’amore” di Raffaello per la sua amata.

“La Fornarina” è senza dubbio un’opera carica di sensualità. Molti critici sottolineano come il dipinto trasmetta non solo la bellezza fisica della donna, ma anche un profondo coinvolgimento emotivo dell’artista. La posa rilassata della donna, il contatto visivo diretto con l’osservatore e il gesto naturale della mano sul seno rendono questo dipinto uno dei più intriganti ritratti femminili del Rinascimento.

Il matrimonio mancato e la morte improvvisa

Uno degli aspetti più tragici della storia di Raffaello e la Fornarina riguarda il matrimonio che non ebbe mai luogo. Raffaello era ufficialmente fidanzato con Maria Bibbiena, nipote del cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena, potente membro della curia romana. Ma, nonostante la pressione della famiglia Bibbiena e del cardinale, Raffaello non si sposò mai con Maria.

La morte improvvisa di Raffaello il 6 aprile 1520, all’età di 37 anni, alimenta numerose speculazioni sul suo rapporto con La Fornarina. Secondo Giorgio Vasari, biografo dell’artista, la causa della sua morte è una febbre acuta, forse aggravata dagli “eccessi amorosi” di Raffaello. Un dettaglio commovente raccontato da alcuni biografi è che Margherita Luti fosse al capezzale di Raffaello nei suoi ultimi giorni, e che Raffaello, sul punto di morire, abbia lasciato in eredità parte dei suoi beni alla giovane donna, a dimostrazione del forte legame che li univa fino alla fine.

Il mistero del destino della Fornarina

Dopo la morte di Raffaello, il destino di Margherita Luti rimane avvolto nel mistero. Secondo alcune fonti, dopo la scomparsa del pittore, Margherita si ritira in un convento, probabilmente il Monastero di Sant’Apollonia a Roma, ora scomparso. La tomba di una “Margherita Luti” è stata effettivamente rinvenuta in quel luogo, alimentando la leggenda che la Fornarina abbia trascorso i suoi ultimi anni in preghiera e solitudine, lontana dai fasti della vita romana e dal ricordo del suo grande amore.

La morte misteriosa di Raffaello

La morte di Raffaello Sanzio, avvenuta il Venerdì Santo del 6 aprile 1520 a soli 37 anni, ha alimentato molte speculazioni nel corso dei secoli, rendendola uno degli eventi più enigmatici del Rinascimento. Ha lasciato dietro di sé racconti curiosi, aneddoti legati al suo carattere e alle circostanze della sua sepoltura nel Pantheon di Roma, luogo di riposo per pochi eletti.

Le cause della morte: febbre e leggenda degli “eccessi amorosi”

Ho già parlato prima, a proposito della Fornarina, come secondo Giorgio Vasari, nella sua biografia di Raffaello contenuta nelle “Vite”, la causa della morte sarebbe stata una febbre acuta, peggiorata dagli “eccessi amorosi”. Dopo una notte particolarmente intensa, Raffaello sarebbe stato colpito da una violenta febbre. A causa della sua discrezione sulla natura della febbre, non rivelò ai medici la vera causa del suo malessere, e questi avrebbero erroneamente prescritto salassi, una pratica comune all’epoca, ma in questo caso rivelatasi fatale, poiché Raffaello, già debilitato, perse ulteriore forza fino a morire.

In realtà questa versione del Vasari ha alimentato più miti che certezze. Infatti gli storici contemporanei criticano l’affermazione di Vasari come probabilmente esagerata o romanzata, in linea con la tendenza del biografo a rendere drammatiche le vite degli artisti. Alcuni storici moderni suggeriscono che la causa della morte, invece, possa essere stata legata a una malattia infettiva, come una forma di polmonite o di malaria.

La sepoltura nel Pantheon: un omaggio alla grandezza classica

Raffaello sembra consapevole della sua imminente morte e chiede espressamente di essere sepolto nel Pantheon, un onore eccezionale, riservato fino ad allora solo a figure importanti della storia romana.

La decisione di essere sepolto nel Pantheon è una scelta carica di simbolismo. Il Pantheon, eretto come tempio dedicato a tutti gli dèi nell’antica Roma, era stato convertito in una chiesa cristiana, ma manteneva una connessione profonda con l’antichità e il classicismo, temi centrali nella carriera artistica di Raffaello.

La sua sepoltura nel Pantheon rappresenta quindi non solo un atto di devozione alla città eterna, ma anche un riconoscimento del suo status di “moderno Apelle” (come fu soprannominato), un artista capace di ricollegare l’arte rinascimentale agli ideali classici.

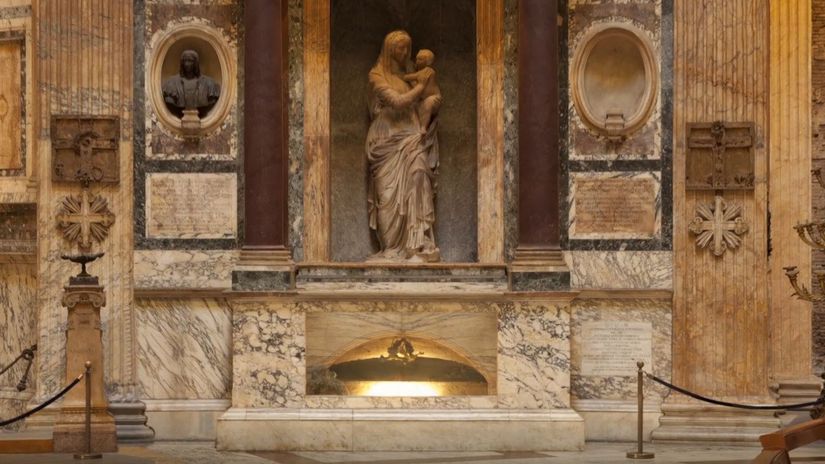

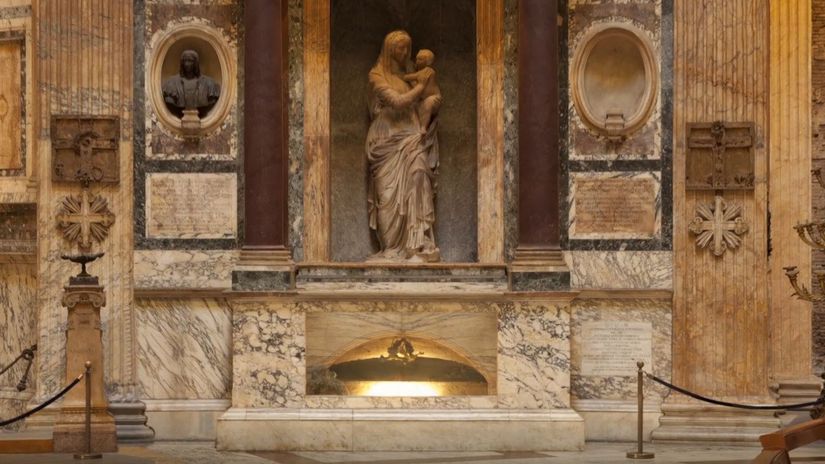

La tomba di Raffaello e l’epitaffio di Pietro Bembo

Il monumento funebre di Raffaello, situato all’interno del Pantheon, è un esempio di semplicità e solennità. Accanto alla sua tomba si trova la scultura della Vergine col Bambino (un’opera di Lorenzetto, uno degli allievi di Raffaello), che veglia silenziosamente sull’artista sepolto. L’epitaffio sulla tomba di Raffaello fu composto dal grande umanista e cardinale Pietro Bembo, un suo amico e contemporaneo. Le parole, celebri per la loro commovente eleganza, recitano:

"Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori." “Qui giace Raffaello, da cui, finché fu in vita, la natura temette di essere superata, e ora che è morto, teme di morire con lui.”

Il corpo intatto dopo 300 anni

Una menzione a parte riguarda l’apertura della tomba di Raffaello nel 1833. Durante i lavori di restauro del Pantheon, fu deciso di aprire la tomba per verificare le condizioni delle ossa. Quando la tomba fu aperta, si trovò lo scheletro in buono stato di conservazione, confermando che il corpo di Raffaello vi era rimasto intatto sin dalla sepoltura. Questo evento attirò grande attenzione, confermando la sepoltura autentica di Raffaello nel Pantheon e rafforzando il suo status di mito.

Dalle sue mani sono uscite cose divine. (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)

Può interessarti leggere anche

Lorenzo De’ Medici, il Magnifico mecenate del Rinascimento

Tintoretto, il pittore di Venezia, tra furore, genio e ribellione