La ballota, che deve il suo nome all’odore di cimice

La ballota si chiama così perché il suo nome deriva da un verbo latino. È il verbo ballo, che non indica solo l’attività di danzare ma anche quella di rifiutare ciò che non ci è gradito. Quest’erba, d’altronde, è una delle più puzzolenti tra le piante comuni in natura e ha l’odore di una cimice schiacciata. Già gli antichi romani si erano accorti che gli animali erbivori la evitavano, senza cibarsene.

Il maggior apprezzamento medioevale

Nel Medioevo, se ne ricavava una lozione curativa contro il morso dei cani, efficace a quanto pare anche per prevenire la rabbia. Oppure si ponevano direttamente le foglie in una fascia ben stretta sull’arto che era stato morsicato. I medici dell’epoca usavano il decotto di ballota, dal pessimo sapore, per curare la tosse e il raffreddore. Ma si riteneva che non fosse adatto a tutti. Nel XVII secolo, l’inglese Culpeper ribadirà il concetto, consigliandolo solo alle persone grasse, perché il fisico di quelle magre non l’avrebbe sopportato.

Pianta poco comune in Irlanda

Come il marrubio, di cui vi abbiamo già parlato, la ballota non è originale irlandese ma arriva dalla vicina Scozia. Per questo è più diffusa nelle contee dell’Ulster (Nord Irlanda) che nella confinante Repubblica d’Irlanda. Le è stato comunque affibbiato pure un nome gaelico, che è Grafán dubh (“dubh” è il colore nero). E la tendenza è sempre stata quella di estirparla da orti e giardini. Si temeva infatti che, con la sua puzza, attirasse la presenza di streghe e folletti. A quanto pare, alle streghe irlandesi piaceva l’odore di cimice! Per chi vuole rinfrescare la memoria sul marrubio o non ha ancora letto l’articolo può cliccare sull’articolo qui sotto

Il marrubio, l’erba amara che negli States aggirò il proibizionismo

Breve descrizione botanica della ballota

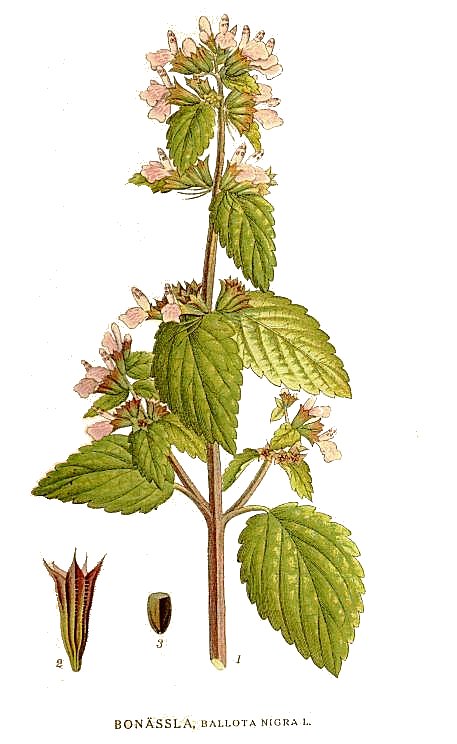

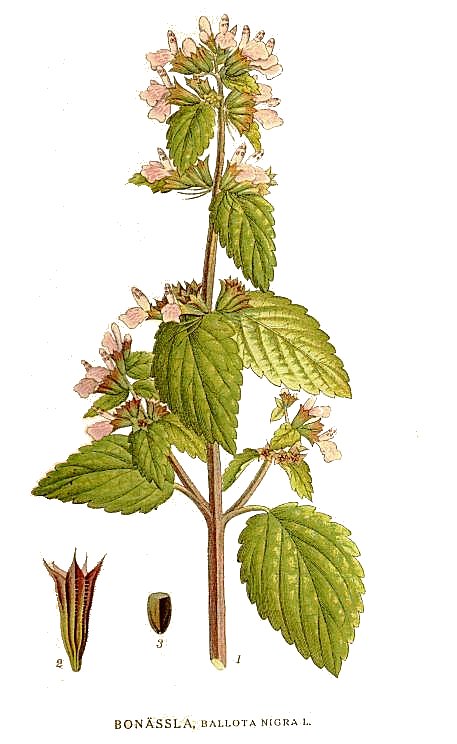

Appartiene alla famiglia delle Labiate, sebbene non abbia il profumo gradevole della menta o del rosmarino. È stata catalogata sia come Ballota nigra L. sia come Ballota foetida Lamarck. Oltre al nome comune di ballota, ha anche quello poco aulico di cimiciotto e, per la somiglianza con il marrubio, è pure chiamata marrubio nero.

Si tratta di una pianta rigogliosa che attecchisce facilmente in folti gruppi d’esemplari nei gerbidi e presso i muri della case. Tanto il fusto, che raggiunge gli 80 centimetri d’altezza, quanto le foglie sono completamente ricoperti di peli. Gli steli ramificati sono densi di foglie opposte, larghe e ovali, del margine fitto di dentelli. I fiori, che sbocciano tra giugno e settembre, sono posti in glomeruli all’ascella di quelle superiori e sono di colore viola-rossastro. Questo particolare distingue la pianta dal marrubio, che ha i fiori bianchi. In ogni caso, per individuare con certezza una determinata specie, occorre sempre utilizzare le chiavi botaniche.

Il calice è quello tipico delle Labiate, a due labbra distinte e cinque denti. Il labbro superiore si curva a cappuccio, mentre quello inferiore è chiazzato di macchioline bianche. Ogni calice imbutiforme contiene alla base 4 semi, che sono piccoli acheni bruni e lisci, arrotondati all’apice.

Gli importanti studi di Henri Leclerc

Un grande estimatore della ballota fu Henri Leclerc, che viene considerato il padre della moderna fitoterapia. Nel secolo scorso, egli condusse studi molto interessanti su questa specie che, quanto a principi attivi, contiene tannini, sostanze amare e olio essenziale. E attribuì direttamente all’olio essenziale le proprietà medicinali. Dimostrò l’efficacia della ballota sui bambini affetti da pertosse, la cui età escludeva che ci fosse l’influenza di un eventuale effetto placebo. Condusse esperimenti altrettanto positivi su soggetti che soffrivano di ansia e di depressione nervosa, di spasmi esofagei, incontinenza urinaria e acufene (ronzio nelle orecchie).

Somministrava ai pazienti l’alcolaturo (che si può reperire anche oggi nelle farmacie con reparto erboristico), essendo l’infuso di pessimo sapore. Esso si prepara ponendo due cucchiai rasi di droga, qui costituita dalle sommità fiorite, in mezzo litro d’acqua. Si porta a bollore e si spegne subito, lasciando riposare sotto coperchio per una decina di minuti. Si filtra, si dolcifica e, con molto coraggio, si beve lungo la giornata come se fosse un tè.

Alcuni autori consigliano, per migliorarne il gusto, di preparare la tisana insieme con altre erbe più gradevoli, come la menta o il tiglio. Giova inoltre come antispasmodico, come sedativo simpaticolitico, in caso di insonnia e nelle nevrosi in genere. Per contrastare l’acufene, è certamente una delle specie migliori. Il decotto concentrato (si fa bollire un po’ più a lungo la droga in acqua) si usa per detergere le ulcere delle gambe e per impacchi lenitivi negli accessi di podagra.

può interessarti leggere anche

La zucca, ghiotta chiusura di ottobre, nell’almanacco medioevale

La madreselva e le altre erbe di agosto, nell’almanacco medioevale

Il cardo mariano, ovvero l’altro cardo dell’almanacco medioevale di ottobre