La maggiorana e le curiose ipotesi sul suo nome

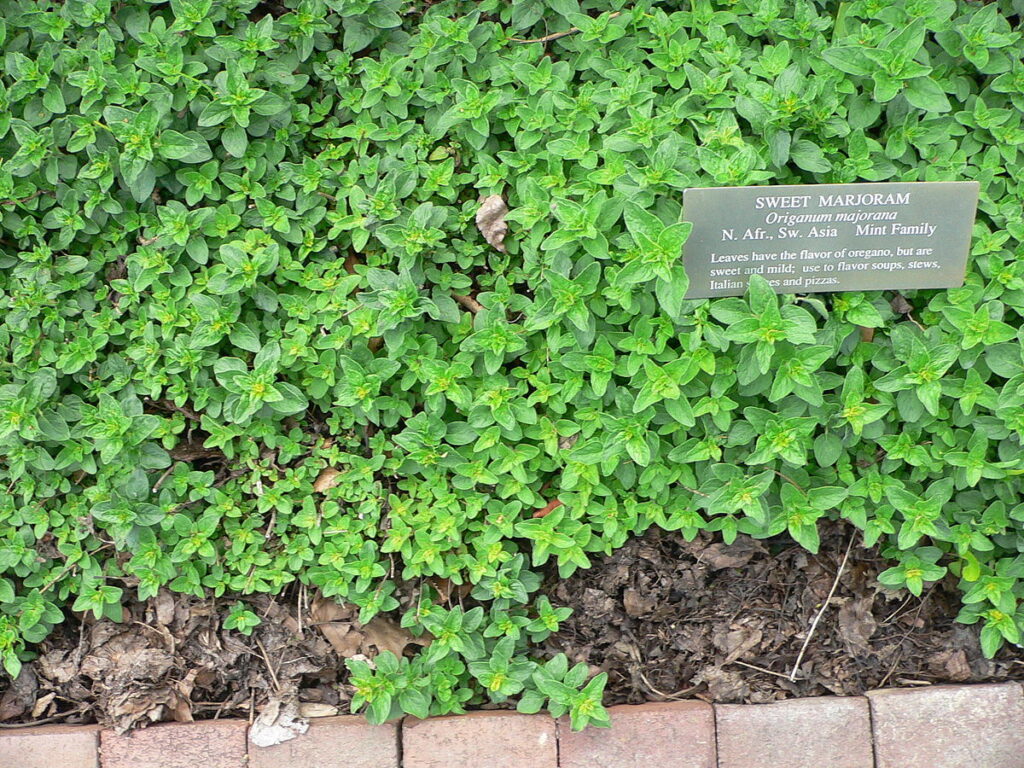

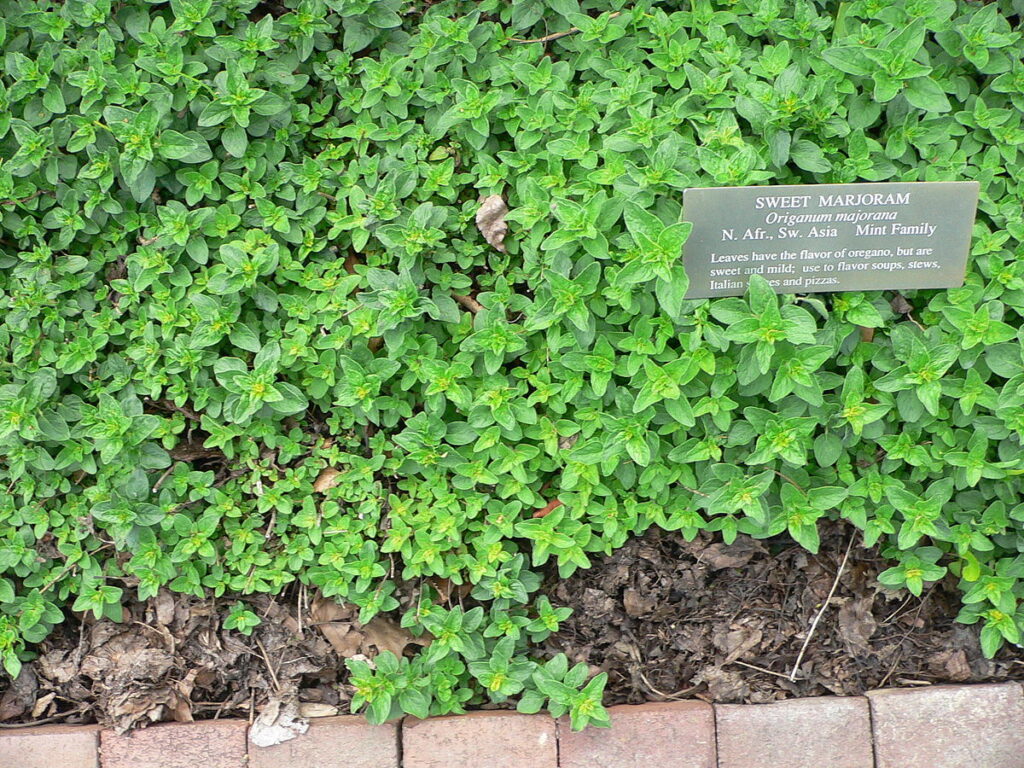

La maggiorana non è una specie autoctona europea, dato che proviene dall’Asia sudoccidentale, dall’Arabia e dall’Africa settentrionale. Nell’Antico Egitto, era chiamata la pianta di Osiride perché solo al dio dell’Oltretomba, che donò agli uomini l’agricoltura, poteva essere paragonata per virtù. Appartiene alla famiglia delle Labiate e condivide il genere con l’origano: è stata, infatti, classificata come Origanum majorana L. Tuttavia, l’origine del suo nome desta tra gli studiosi parecchi dubbi.

per chi si fosse perso l’articolo sull’origano e volesse approfondire basta cliccare sul titolo qui sotto

L’origano, ovvero quel gran selvatico di Martino

Era già nota presso i greci e i romani, che ci preparavano i serti nuziali per i giovani sposi. Erano convinti che la dea Afrodite la cogliesse sul monte Ida, per curare le ferite degli esseri umani che le stavano a cuore, come Enea. In latino, era detta amaracum per il suo profumo persistente. Il nome maggiorana fu usato per la prima volta da Alberto Magno nel XIII secolo. Tale santo ne fu un grande sostenitore, perché secondo lui guariva l’idropisia e la paralisi, facilitava la digestione e fortificava il corpo.

Il termine maggiorana pare che derivi dall’infiorescenza a capolino, simile a una piccola testa di bambola. Si collega, dunque, all’antico termine francese marjole, usato per definire piccole bambole della Vergine Maria confezionate a scopo devozionale. Da marjole proviene anche il sostantivo marionette, ad esempio, a indicare le bambole di scena dei cantastorie che, in epoca medioevale, giravano di fiera in fiera. Ma c’è chi sostiene che la maggiorana sia legata ai cantastorie anche per un differente motivo. La sua tisana schiariva la voce e la rendeva più limpida nel declamare le gesta di cavalieri e dame. Tanto che, nei secoli successivi, fu impiegata dai cantanti, affinché la loro voce si librasse più armoniosa nelle arie d’opera.

Secondo gli studiosi antichi

Plinio ci narra che la migliore varietà di maggiorana era coltivata a Cipro e a Mitilene e che da essa si ricavavano profumi e unguenti pregiati. A suo dire, l’unguento che si preparava a Cipro guariva persino le punture di scorpione. E il decotto curava coliche, idropisia, disturbi mestruali e contusioni. Dioscoride indicava quali luoghi ideali per la coltivazione rispettivamente Cipro, l’Egitto e la Sicilia. Le attribuiva proprietà analoghe a quelle evidenziate da Plinio, insistendo che fosse un ottimo diuretico e antiinfiammatorio, da applicare ad esempio su occhi e lividi. Nel De rerum natura, il poeta Lucrezio sostiene in modo bizzarro che i maiali avessero timore della maggiorana e la sfuggissero. Scrisse, infatti, il verso: Denique amaracinum fugiat sus et timeat.

Simbologia e linguaggio dei fiori

Il cosiddetto “risveglio della maggiorana” era un rituale amoroso che risale al Medioevo. Le ragazze di nobile famiglia, allora, erano solite tenere sul davanzale della finestra un vasetto di maggiorana, perché pianta pregiata e assai profumata. Così, se un cavaliere si innamorava di una fanciulla, passava più volte al trotto sotto la sua finestra. Se gli scuri erano chiusi, significava che non era gradito alla sua amata. Se, al contrario, erano aperti e mostravano apertamente il vaso di maggiorana, era segno che il suo corteggiamento era incoraggiato.

Nel linguaggio dei fiori, la maggiorana rappresenta la vita spirituale perché le sue radici hanno una debole presa nel terreno e possono essere facilmente distaccate. Quasi che la pianta stessa preferisca il cielo alla terra. Secondo altri autori, indica invece le gioie della vita familiare e dell’amore coniugale. Attenzione, tuttavia, se pensate di regalare maggiorana. Perché una pianta piccolina rivela la bontà, mentre una cespo troppo grande è simbolo di affettazione e di menzogna!

La pianta della felicità, in Irlanda

Nell’Isola di Smeraldo, a differenza dell’origano selvatico, la maggiorana è specie coltivata. Ed è considerata la pianta della felicità: un tempo, era inserita nel bouquet nuziale delle giovani spose. Era pure piantata sulle tombe, per testimoniare la fede nella vita eterna. Era anche stimata quale erba amica degli animali utili e buoni, perché con il suo profumo attira le api e i gatti. Teneva invece a distanza le bestie nocive, dal morso e dalla puntura velenosi.

Un breve ritratto botanico

A differenza dell’origano, è difficile trovare la maggiorana in natura, a meno che non sia sfuggita a qualche orto. Da noi in Italia è quasi esclusivamente una specie coltivata, alta sino a mezzo metro. È perenne, assai aromatica, con la base legnosa e il fusto ramificato, munito di peli, a sezione quadrangolare, tipico delle Labiate. Le foglie opposte sono piccole, peduncolate, ovali, a margine intero. I fiorellini singoli, bianchi o tendenti al rosa, sbocciano tra luglio e settembre, e sono posti all’ascella fogliare. Altri sono riuniti in infiorescenze apicali – ossia al termine del rametto – a capolino.

La maggiorana in fitoterapia

Pur essendo nota come ottima spezia, la maggiorana è anche una droga medicinale, rappresentata dalle sommità fiorite, per il prezioso olio essenziale. Esso contiene borneolo, canfene e terpeni, mentre gli altri principi attivi sono mucillagini, pentosano, tannini e sali minerali. L’essenza tuttavia va usata con moderazione e solo sotto stretto controllo medico perché, ad alte dosi, diventa tossica. Bastano 100 gocce di olio essenziale puro di maggiorana per provocare un effetto stupefacente, con ebetismo, apatia e disfunzione sensoriale.

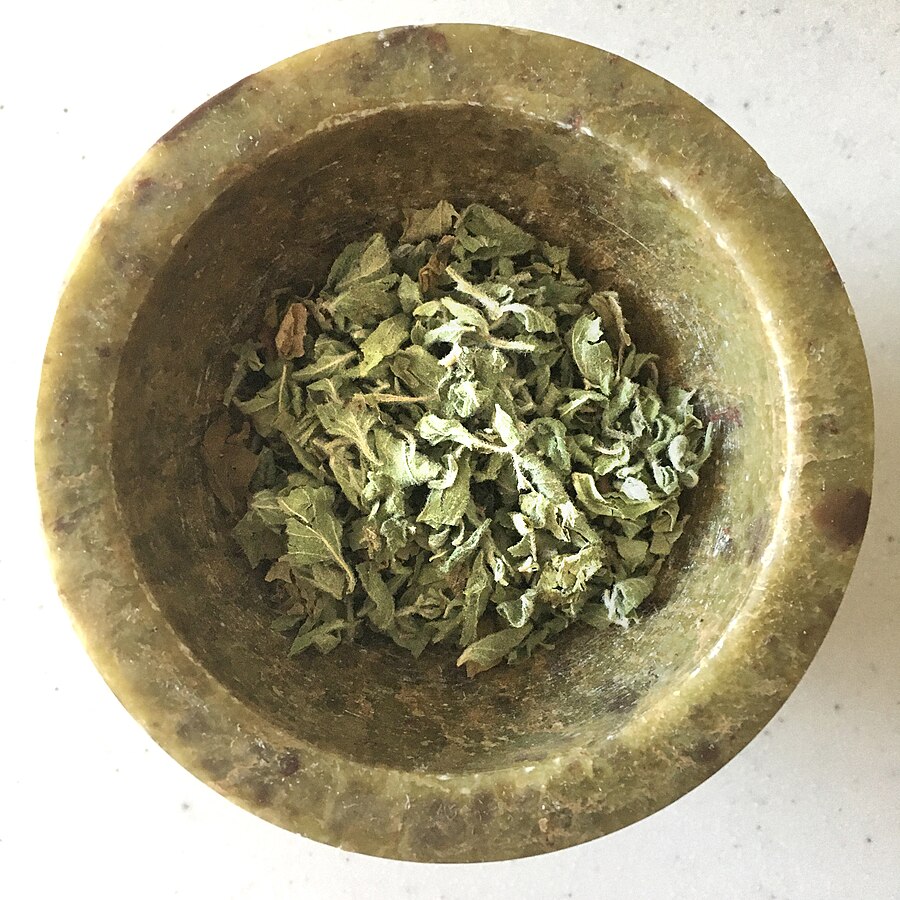

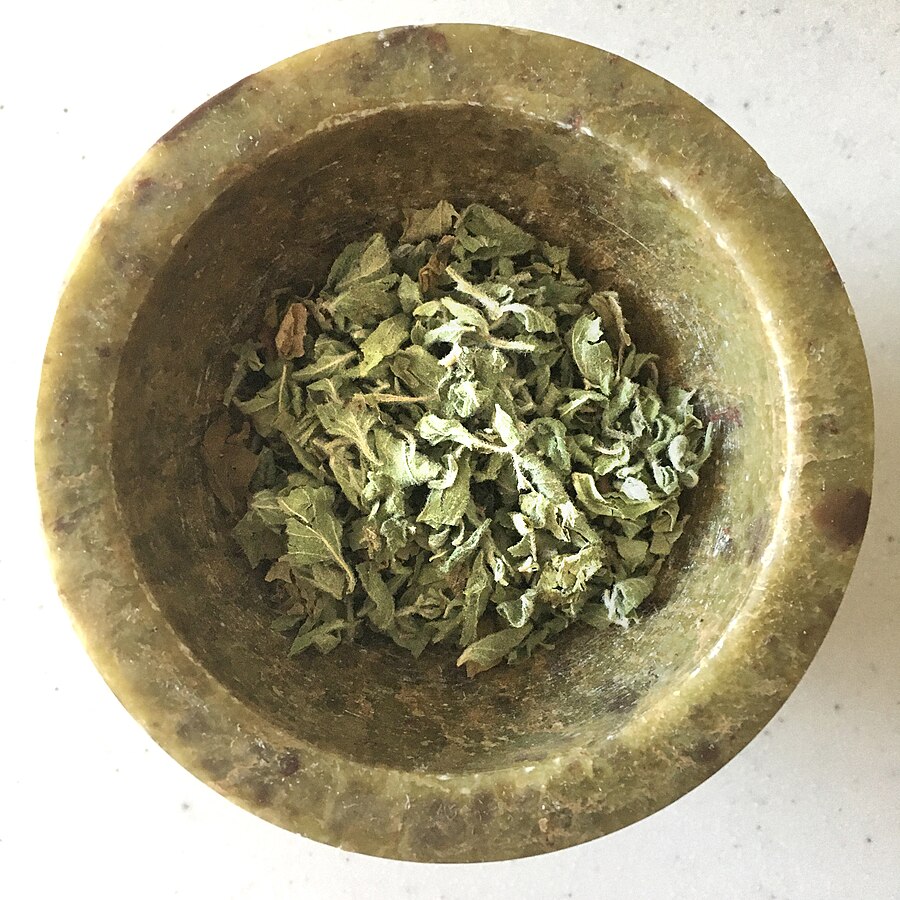

Ciò non capita con la semplice tisana casalinga, che contiene esigue quantità di olio essenziale e il cui uso alimentare è analogo a quello della spezia in cucina. Essa si prepara come un tè, ponendo due cucchiai rasi di maggiorana essiccata in mezzo litro d’acqua. Si porta a bollore, si spegne subito e si lascia riposare sotto coperchio per una decina di minuti, prima di filtrare e dolcificare a piacere. Si beve poi lungo la giornata o dopo i pasti, al posto del caffè, essendo anche digestiva. Giova in caso di ansia, insonnia, disturbi di origine nervosa, aerofagia, emicrania e disturbi dell’apparato respiratorio, dal raffreddore all’asma.

Un sapore unico e delicato, in cucina

Gli stessi effetti benefici si possono ottenere aggiungendo la maggiorana alle pietanze che prepariamo. Il suo sapore è analogo a quello dell’origano, ma più delicato e, quindi, più versatile. Si sposa in modo egregio con verdure, legumi, salse, zuppe, minestre, carne alla griglia, baccalà, ripieni di pasta fresca ed è prelibata in pasticceria e liquoreria. Bevande alcoliche come l’arquebuse o il vermouth contengono, infatti, anche maggiorana. Insieme con timo, alloro e prezzemolo, è considerata una delle quattro spezie più importanti, quelle del cosiddetto bouquet garni che usano i grandi cuochi.

se vuoi leggere altre curiosità sulle piante puoi cliccare sui titoli qui sotto

La scutellaria che, tra le Labiate, è la strega cattiva

Il mandorlo, fiore d’inverno e d’amore, nell’almanacco medioevale

L’ontano, che sorregge Venezia, quarto mese del calendario arboreo irlandese