La sanguisorba, che deriva il suo nome dalla “dottrina dei segni”

La sanguisorba, che è chiamata anche salvastrella, appartiene alla famiglia botanica delle Rosacee, che vi stiamo illustrando in queste settimane. È stata catalogata come Sanguisorba officinalis L. e già il suo nome latino ci svela alcune curiosità. L’aggettivo officinalis, che caratterizza la specie, ci indica un uso fitoterapico piuttosto antico. Perché solo alle piante medicinali più apprezzate era tributato. Il genere sanguisorba, invece, definisce il suo impiego come antiemorragico. Deriva, infatti, dal sostantivo latino sanguis, che traduce il sangue, e dal verbo sorbeo, che indica l’azione di assorbire. Sin dal Rinascimento, infatti, le fu attribuita la virtù di assorbire il sangue. E questo non per accurati esperimenti scientifici, ma per l’applicazione della cosiddetta “dottrina dei segni”.

Secondo i suoi fautori, il simile curava il simile. Se parti di un’erba assomigliavano a parti del nostro corpo, grazie a questa teoria ne guarivano le malattie. L’infiorescenza della salvastrella ricorda un’ampolla ed è costituita da fiorellini i cui petali hanno un colore rosso cupo. Fa pensare a una boccetta piena di sangue, per questo si pensò che giovasse in caso di ferite, di sanguinamenti interni e di emorragie. La cosa strana è che, come vedremo in seguito, la scienza ha attribuito alla sanguisorba esattamente le stesse proprietà!

Pianta autoctona in Irlanda, ma non troppo diffusa

Come habitat, la sanguisorba predilige i prati umidi, le torbiere e i campi coltivati e ben irrigati. In Italia, è soprattutto una specie alpina e appenninica. In Irlanda, era piuttosto diffusa in passato, mentre oggi è considerata a rischio estinzione per l’uso di diserbanti nelle colture cerealicole.

Le è stato imposto il nome gaelico di Lus an uille, che potremmo tradurre come “pianta dell’angolo” o pianta del gomito”, riferito al suo aspetto un po’ spigoloso. In inglese, è detta red burnet, dal verbo to burn, ossia “bruciare”. Questo perché nelle Isole Britanniche se ne estraeva la radice, si tagliava a fette e si applicava sulle bruciature. Era un sistema efficace sia per lenire il dolore sia per facilitare la guarigione dell’epidermide. Le foglie tenere venivano raccolte per preparare insalate crude e cotte oppure zuppe e, sempre in Irlanda, per aromatizzare la birra e l’idromele.

Una descrizione botanica essenziale

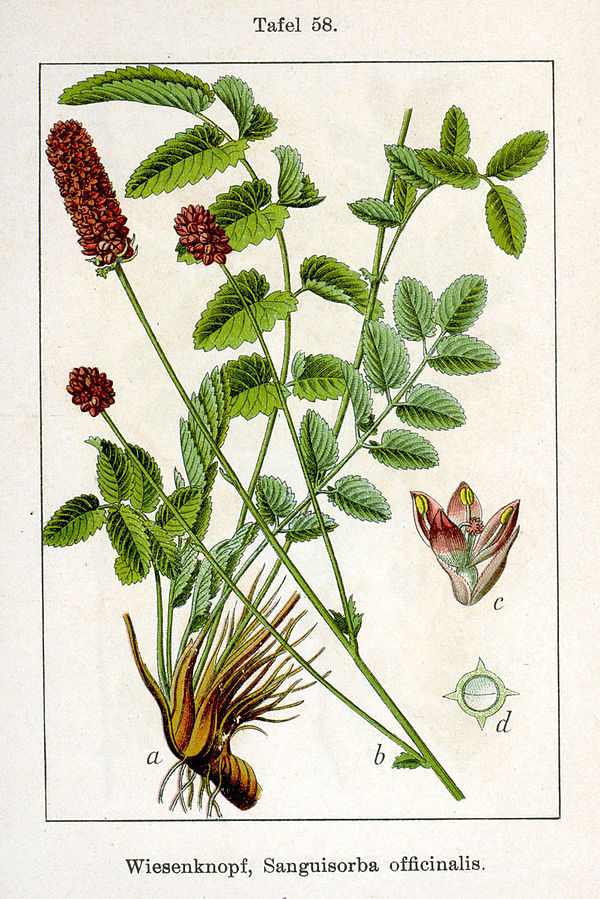

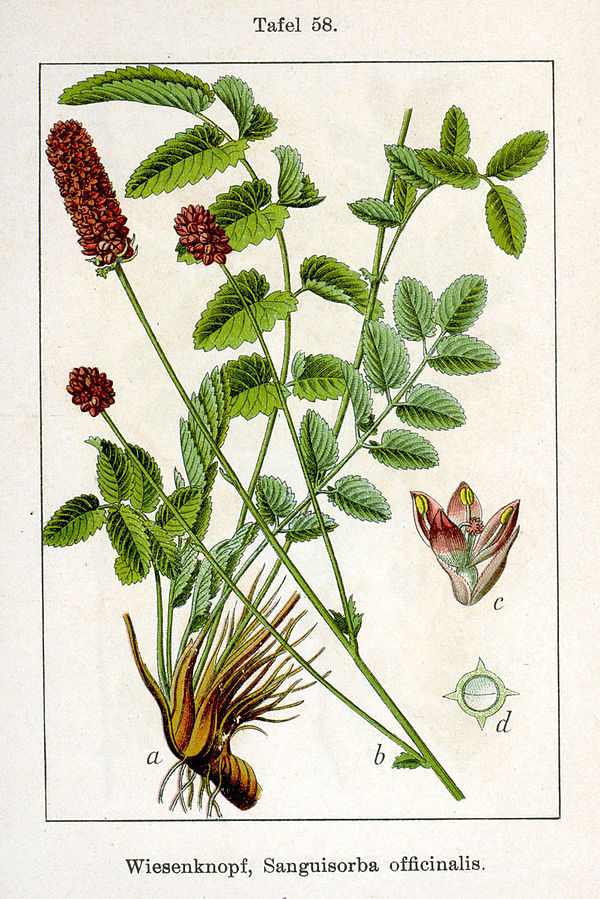

La sanguisorba è una specie erbacea perenne, con fusti eretti e glabri che raggiungono il metro d’altezza. Le lunghe foglie imparipennate sono costituite da una doppia fila di foglioline appaiate, peduncolate, ovate e dal margine dentato. I fiori sbocciano tra giugno e settembre e sono riuniti in infiorescenze a capolino denso, ovale e allungato.

Ogni singolo fiorellino ha la corolla rosso scuro composta da 4 petali. La salvastrella è, dunque, una Rosacea che fa eccezione perché, anziché avere i 5 petali tipici della famiglia botanica, ne ha uno in meno. Il frutto ha quattro ali e unico seme. Riconoscere questa pianta in natura è abbastanza semplice, ma per un’identificazione certa bisogna sempre ricorrere all’efficace ausilio delle chiavi botaniche.

pubblico dominio nel suo Paese di origine e in altri Paesi e aree in cui la

durata del copyright è pari alla vita dell’autore

più 100 anni o meno .

Quando la scienza conferma le antiche teorie

Dal punto di vista fitoterapico, la sanguisorba è piuttosto interessante. La droga è rappresentata dalle sue parti aeree, quindi foglie e sommità fiorite. Come principi attivi, contiene olio essenziale, flavonoidi, tannini, vitamina C e la sanguisorbina, che è una saponina. Ha di conseguenza proprietà astringenti ed emostatiche, sia in caso di emorragie interne o esterne, sia per contrastare enteriti, diarrea e dissenteria. E questo a conferma delle intuizioni dei medici rinascimentali, che tuttavia non avevano a disposizione gli strumenti per effettuare i necessari studi clinici. È inoltre un buon diuretico e un valido carminativo (previene, cioè, le fermentazioni dell’apparato digerente). In uso esterno, è vulnerario: applicato in compresse di infuso non dolcificato o in cataplasma di foglie fresche tritate, lenisce ferite, piaghe e scottature.

Trattandosi di pianta anche alimentare, se ne può preparare la tisana casalinga, da bere al posto del tè. Si prendono due cucchiai rasi di droga essiccata e si versano in un pentolino con mezzo litro di acqua fredda. Si porta a bollore, si spegne, si lascia riposare sotto coperchio per una decina di minuti, e si filtra e si dolcifica a piacere. Henri Leclerc, che è considerato il fondatore della fitoterapia, consigliava pure un brodo salutare, facendo semplicemente cuocere le foglie di sanguisorba in acqua, burro e sale.

Foto copertina di Goran Horvat da Pixabay

Potrebbe interessarti anche:

Le rose selvatiche, carezza e profumo d’altri tempi

Le Rosacee, alleate della nostra salute, che valgono per cinque