L’assenzio, nella farmacia dei monasteri medioevali

L’assenzio è un’erba ambigua, dipinta di luci e di ombre. A seconda delle epoche, è stata esaltata per le sue virtù curative o denigrata, per il veleno contenuto nel suo olio essenziale. Nel Medioevo, era il tesoro nascosto nella farmacia dei monasteri. Odone di Meung, nel De viribus herbarum (prima metà dell’XI secolo), ci ha lasciato in proposito una preziosa testimonianza.

I monaci del suo tempo lo usavano già per fortificare lo stomaco, per purgare l’intestino, contro i disturbi della milza e l’ittero, come vermifugo ed emmenagogo. Eppure, in questo trattato, ci sono anche altri impieghi curiosi che ci piace riportare. L’erba tritata e mescolata con vino inacidito pare che fosse un’ eccellente lozione per proteggersi dalle punture delle zanzare. Posta a bruciare nei bracieri, teneva lontani gli insetti. E messa a macerare nell’aceto, era considerata un antidoto contro il veleno dei funghi e della cicuta, cosa che ci lascia senz’altro perplessi e preoccupati.

Mescolato a miele, l’assenzio veniva applicato nelle orecchie otturate, soprattutto quando ne usciva del pus. Il vino con esso aromatizzato era poi il miglior rimedio per non patire il mal di mare. Messo sotto il cuscino conciliava il sonno e la sua cenere scuriva i capelli grigi. Unito di nuovo al miele e spalmato sulla pelle, cancellava occhiaie e borse sotto gli occhi. Fatto seccare e posto tra la biancheria, nei cassetti, sgominava le tarme. Ma l’utilizzo più curioso riguardava le pergamene conservate nelle biblioteche. Con il vino in cui si era fatto macerare l’assenzio si allungava l’inchiostro con il quale scrivevano i monaci amanuensi. Tanto che una pergamena così trattata “mai più topo la roderà”. Che ne dite? Un vero portento!

Presso gli antichi romani

Anche Plinio, nel I secolo d.C., aveva in grande stima l’assenzio. Ci ha tramandato che, nelle corse delle quadrighe, quale premio per il vincitore gli si dava da bere succo d’assenzio. Siccome è molto amaro, era un premio alquanto insolito, sebbene dissetante. Ben prima di lui, Catone suggeriva ai soldati romani, costretti a cavalcare per giornate intere, di masticare assenzio. Ciò avrebbe addirittura loro evitato infezioni agli organi genitali sempre a contatto con la sella.

L’Irlanda e il Giardino dell’Eden

Un’antica leggenda irlandese sostiene che l’assenzio fiorì per la prima volta lungo il sentiero che il serpente compì per raggiungere Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden. Ed è per questo che il suo sapore è tanto amaro, perché mette in guardia l’uomo sulle conseguenze del peccato.

In lingua irlandese reca il nome di mormónta e sono curiosi anche le definizioni popolari in inglese. Diventa, infatti, wormwood, letteralmente “legno da tarme”, o old woman, per le sue fronde grigiastre che ricordano le chiome di una donna anziana. Era considerato un rimedio contro i malanni di chi si metteva in viaggio e di chi era stato incarcerato in prigioni malsane. In tempi più recenti, è diventata un’erba da automobilisti. In alcune contee più montagnose, gli autisti ne legano un ciuffo al parabrezza della loro vettura per affrontare serenamente strade tortuose.

Nel linguaggio dei fiori, secondo san Francesco di Sales

San Francesco di Sales (1567 – 1622), Dottore della Chiesa e santo patrono di scrittori e giornalisti, era anche un esperto botanico. Riguardo all’assenzio, era convinto che simboleggiasse l’amore che oppone la sua dolce fedeltà in ogni avversità. Ai suoi tempi, rametti di questa specie venivano portati in chiesa, perché il suo aroma amaro vinceva la sonnolenza provocata da omelie noiose.

Ma l’assenzio si piantava pure in giardino, per tenere lontane le vipere, e si coglieva per disporlo nei cassetti, per proteggere i tessuti dalle tarme. D’altronde, in Francia, aveva il soprannome di garde-robe, perché custodiva i vestiti. Infine, le ragazze in età da marito ne ponevano alcune foglie nelle scarpe, convinte che così avrebbero incontrato più facilmente l’uomo dei loro sogni.

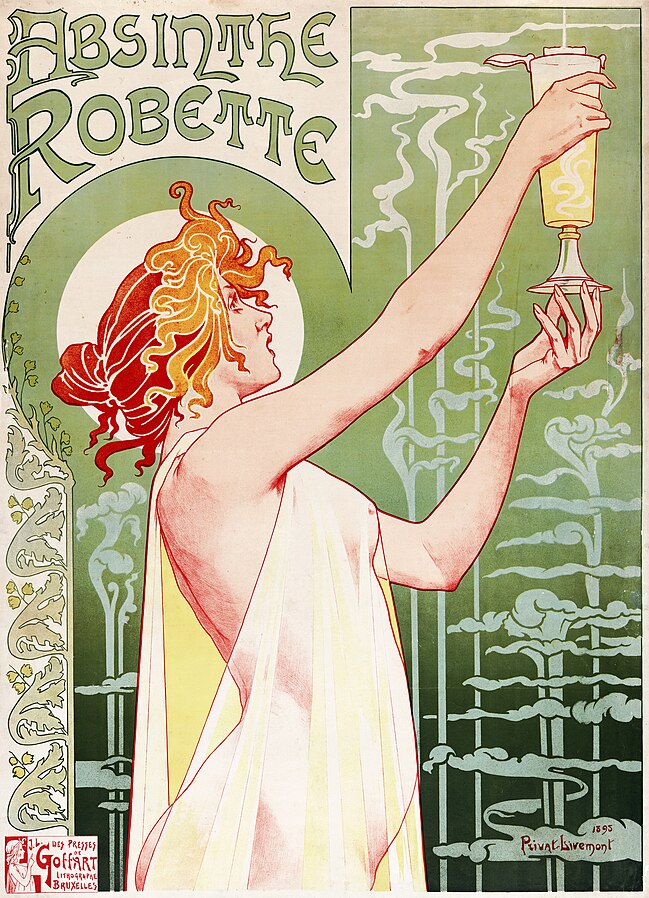

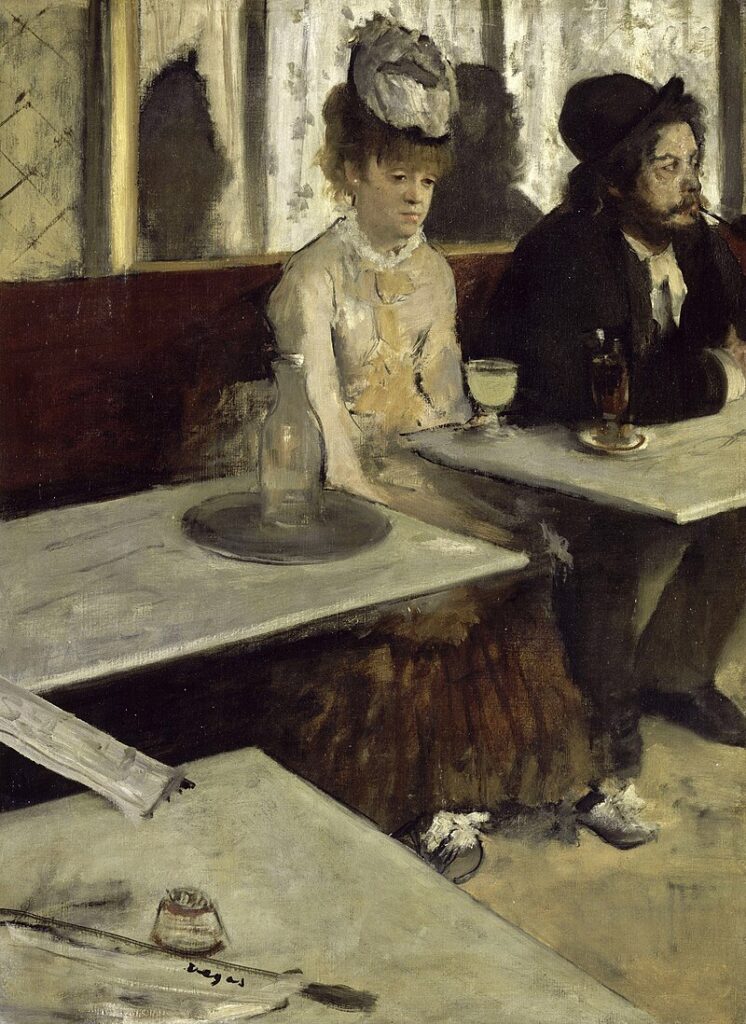

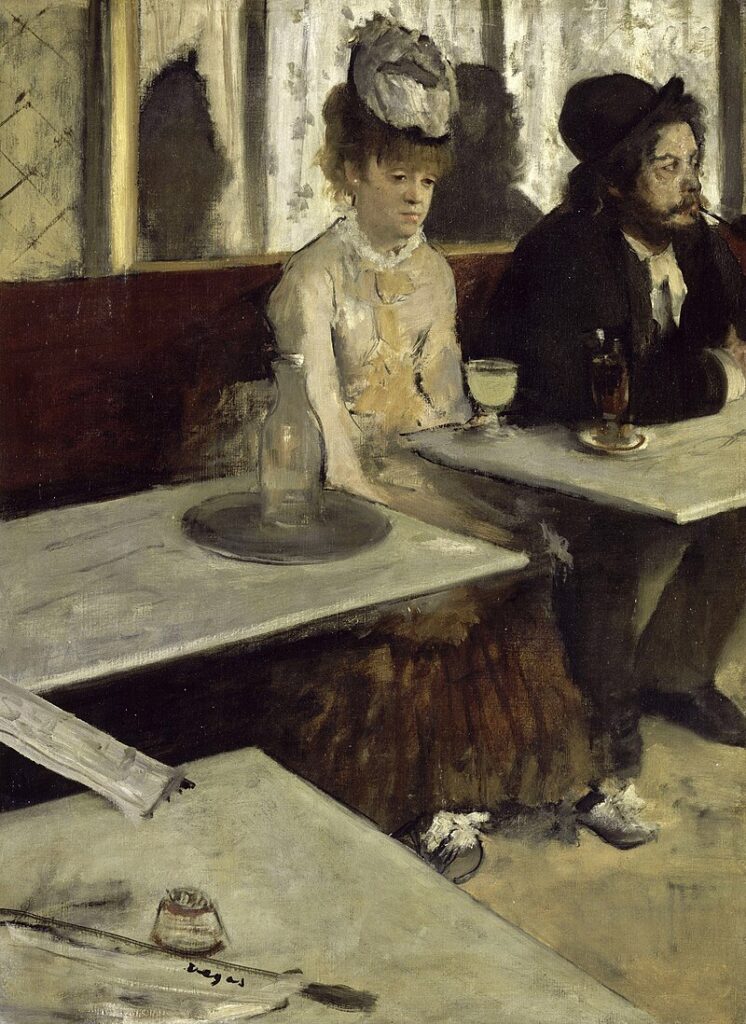

I bevitori d’assenzio e la fata verde

Correva l’anno 1792 quando in Svizzera fu creata una bevanda alcolica a base di assenzio. L’autore fu un medico francese, Pierre Ordinaire, che ne vendette la ricetta alle sorelle Henriod affinché ne avviassero la produzione su larga scala. Questo intruglio, che aveva gli effetti di una droga, divenne caro agli artisti in cerca di ispirazione per le loro opere poetiche o pittoriche.

Pare che ne abbiano fatto largo uso i poeti maledetti francesi Baudelaire, Rimbaud e Verlaine. Ma anche scrittori come Flaubert e persino Zola (che lo faceva bere ai suoi personaggi) lo gradivano. Al di fuori della Francia, piacque molto a Oscar Wilde, ai poeti della Scapigliatura italiana e, più di recente, a Ernest Hemingway.

La “fata verde”, come veniva chiamata in gergo, venne ufficialmente vietata in Francia a partire dal 1915. Tuttavia continuò a essere prodotta e bevuta di nascosto, quale allucinogeno clandestino. Alcuni pittori impressionisti (Manet, Degas e Toulouse-Lautrec, ad esempio) ci hanno lasciato quadri che ritraggono bevitori d’assenzio. Altri dipinti recano le firme di Van Gogh, Carrà e Picasso. In essi, ci appaiono personaggi di un tempo trascorso, dallo sguardo vacuo davanti al bicchiere pieno di liquido giallo verdastro.

Una descrizione botanica sintetica

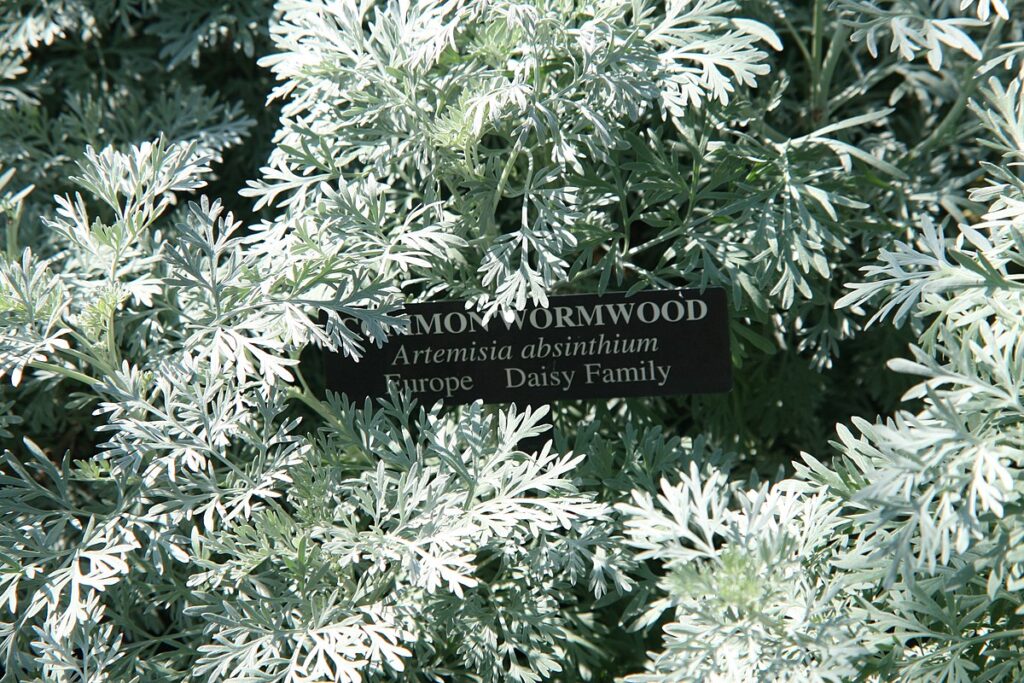

L’assenzio appartiene alla famiglia delle Composite ed è stato classificato da Linneo come Artemisia absinthium L. Come la specie affine Artemisia vulgaris L., di cui vi parleremo prossimamente e che è l’artemisia vera e propria, è intitolato a una regina. Artemisia, infatti, fu la sovrana di Caria che morì intorno al 352 a.C. e che era anche una studiosa delle piante. È famosa soprattutto per aver fatto costruire in memoria del marito defunto il celebre Mausoleo di Alicarnasso, considerato una delle Sette Meraviglie del mondo antico.

Ma torniamo all’assenzio. È una pianta perenne assai aromatica, definita semiarbusto, perché ha le radici legnose e le parti aeree erbacee. Quale habitat, predilige i terreni sabbiosi, asciutti e ricchi di nitrati, in Europa e in Asia. I fusti, che raggiungono il metro d’altezza, sono ramificati e resi argentei dai fitti peli che li ricoprono. Le foglie basali sono disposte a rosetta, mentre quelle superiori sono molto frastagliate, bi-tripennate, argentee e lanuginose, con segmenti lineari lanceolati. I fiori, che sbocciano tra luglio e settembre, sono piccoli capolini gialli, sferici, riuniti in pannocchie ramificate. Come sempre, per riconoscere la pianta in natura è doveroso ricorrere alle chiavi botaniche. La semplice visione di fotografie, in quanto artistiche o concernenti singoli particolari, può essere invece fuorviante.

Attenzione al tuione!

L’assenzio sarebbe un’eccellente erba medicinale, se la “fata verde” non gli avesse fatto un tiro birbone. Da fata madrina, gli diede in sorte ottimi principi attivi: le sostanze amare absintina e artabsina, proazulene (che per distillazione forma camazulene), resine e tannini. L’absintina, soprattutto, stimola l’appetito, tonifica l’apparato digerente, aumenta la produzione di succhi gastrici e contrasta l’insorgere della stitichezza. Tuttavia, essendo piuttosto dispettosa, la fata verde inserì nell’olio essenziale pure un veleno, che è il tuione. Ad alte dosi, si sospetta che sia addirittura cancerogeno. Per questo motivo, è da evitarsi qualsiasi cura fai da te a base d’assenzio.

Non vi descriviamo neppure la preparazione alimentare della tisana perché è talmente amara che risulta quasi imbevibile. Sotto stretto controllo medico, con prescrizione di farmaci naturali che ne contengano la droga (qui rappresentata dalle sommità fiorite), può essere al contrario assai benefico. Giova come tonico stomachico (anche per problemi digestivi di natura nervosa), come febbrifugo, come vermifugo (in caso di ossiuri) e come emmenagogo (se si soffre d’amenorrea).

I liquori d’assenzio sono stati per decenni illegali in molti Stati europei, sia perché contenevano tuione, sia per l’alta gradazione alcolica. Oggi se ne permette la produzione grazie alla stessa tecnica già applicata per i vermouth, a base anch’essi d’assenzio. Essa permette di isolarne le sostanze amare escludendo il tuione.

Abbasso tutti i parassiti!

L’assenzio, inoltre, è un valido insetticida. Già Lémery, nel 1737, ne consigliava il decotto quale rimedio infallibile per lavare i cani pieni di pulci. Il decotto stesso è una lozione repellente per le zanzare. Ed è un rimedio naturale in agricoltura: spruzzato sulle piante coltivate, elimina afidi verdi e neri, bruchi e qualunque tipo di parassiti alati. Sacchetti d’assenzio essiccato proteggono infine gli armadi dalle tarme, preservando tessuti preziosi e ricordi. Come le antiche ricette dell’almanacco medioevale ci hanno trasmesso.

Può interessarti leggere anche

Il fiordaliso, il fiore degli incantesimi nell’almanacco medioevale di luglio

L’achillea e le ferite d’amore, nell’almanacco medioevale di giugno

La pratolina e le altre erbe di aprile, nell’almanacco medioevale

Il tarassaco, insalata amara di Quaresima, nell’almanacco medioevale