Il lauroceraso, sempreverde insolito della famiglia delle Rosacee

Il lauroceraso non è solo la pianta che si adopera per creare rigogliose siepi. Dato che appartiene alla famiglia delle Rosacee, è uno stretto parente delle fragole, delle pere e delle ciliegie. Del resto, il suo nome comune (tradotto ad esempio in inglese come cherry laurel) lo mette in relazione con due altri alberi. Nel termine lauroceraso c’è l’alloro, per la somiglianza delle foglie sempreverdi, ma pure la ciliegia, detta in latino cerasum, per le sue bacche.

È stato catalogato come Prunus laurocerasus L. quasi avesse a che fare anche con i pruni e con le morbide e zuccherine prugne. Ma il lauroceraso è, in realtà, la pecora nera di questa famiglia botanica di piante buone e utili, perché non è salutare come il biancospino. E non ha frutti graditi al palato come i lamponi e le more. In realtà, è velenoso in ogni sua parte, da ammirare da lontano, senza ingerirlo in alcun modo.

Arbusto d’importazione abbastanza recente

Il lauroceraso è originario dell’Asia occidentale ed è arrivato in Europa in tempi relativamente recenti. Si parla di fine Rinascimento e sorse addirittura una polemica tra studiosi per risalire all’anno esatto in cui fu introdotto quale specie ornamentale. Il botanico francese Clusius contestò il 1576, avvalorato dalla maggior parte del mondo accademico, perché sostenne di averlo importato lui stesso nel 1570. Ma fu a sua volta contestato dal naturalista suo compatriota Belon. Costui testimoniò di averne veduta con i propri occhi una pianta diversi anni prima, a Genova, nel giardino del principe Doria.

Comunque sia andata, il lauroceraso è attecchito senza problemi nel nostro continente, sebbene sia un arboscello quasi esclusivamente coltivato. Allo stato spontaneo, lo troviamo nei Balcani, in Portogallo, nei Paesi Baschi e in generale nella penisola iberica. Per essere precisi, si tratta di una specie affine, con le foglie un po’ più piccole, catalogata come Prunus lusitanica L.

Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale .

A sorpresa, invasivo in Irlanda

Probabilmente a causa del mite clima irlandese, favorito dalla Corrente del Golfo, proprio nell’Isola di Smeraldo il lauroceraso ha trovato un habitat ideale. Ricordiamo che si tratta di specie poco resistente al gelo. Sfuggito ai giardini, ha invaso il sottobosco in diverse contee (per semplificare, manca solo al nord: Donegal, Mayo e Sligo), minacciando le specie autoctone.

Il suo nome gaelico è Labhras silíní, che traduce quello inglese e italiano. Non è pertanto una pianta molto amata dai contadini, anche perché ritenuta complice dei suicidi. Pare che, nei secoli passati, fosse in voga un distillato di foglie di lauroceraso per passare rapidamente a miglior vita. I giardinieri irlandesi stanno molto attenti a non collocare panchine presso le sue siepi. Sono infatti convinti che basti inalare il profumo di mandorla amara delle sue foglie per avere una bella emicrania.

Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generica Il copyright di questa immagine è di

Bob Harvey .

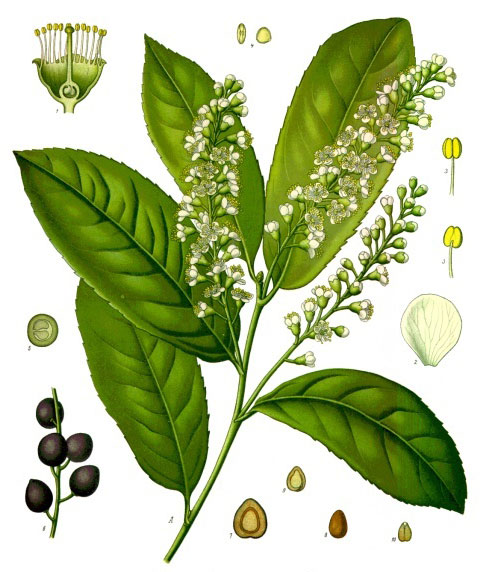

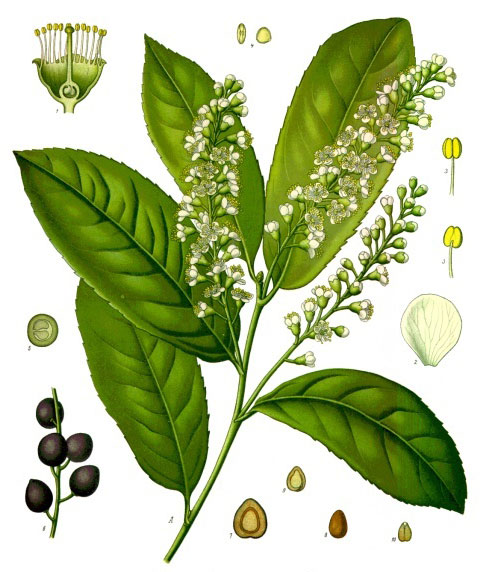

Una descrizione botanica essenziale

Trattandosi di comunissima specie da giardino, riconosciamo facilmente il lauroceraso. Tuttavia, riportiamo di seguito le sue principali caratteristiche. È un sempreverde che raramente supera i 6 metri d’altezza e che tende ad allargarsi, formando siepi. Le foglie acuminate, di forma oblungo-ovoidale, sono alterne, grandi, lucide e coriacee, dal margine poco dentato.

I piccoli fiori bianchi, che sbocciano tra aprile e maggio, sono riuniti in fitti grappoli eretti, posti alle ascelle fogliari. I frutti sono drupe sferico-ovoidali, dapprima rosse e, a maturazione (che avviene tra settembre e ottobre), poi nere, con riflessi lucidi e porporini. Ogni drupa contiene un unico nocciolo.ù

pubblico dominio anche negli Stati Uniti

“Bandito da qualsiasi domestico”!

Già gli antichi conoscevano la velenosità del lauroceraso, prima ancora di aver visto la pianta vera e propria. Nel I secolo a.C., Strabone scriveva che Alessandro Magno, di ritorno dall’India, si era imbattuto in un arbusto, simile all’alloro. Riferiva, però, che le sue foglie, se mangiate, provocavano la morte. Oggi sappiamo che questa specie contiene acido prussico in ogni sua parte, che è un veleno potente e che ritroviamo pure nelle mandorle amare. Contiene, inoltre, un glucoside, la laurocerasina, che in presenza di un fermento (emulsina) e di acqua, si scinde in glucosio, aldeide benzoica e acido cianidrico. In altre parole, si tratta di cianuro!

Che poi abbia anche principi attivi buoni (zuccheri, tannini), non conta: non va usato! Jean Valnet ne indicava l’azione terapeutica come anestetico, antispasmodico e sedativo nervoso, ma avvertiva che è un rimedio pericoloso. Si può assumere in preparazioni farmaceutiche solo ed esclusivamente se prescritto da un medico. In omeopatia, giova in caso di insufficienza cardiaca, affanno e tosse secca, ma pure in questo caso dev’essere un medico a stabilire la cura. Come scrisse saggiamente Pierre Lieutaghi, “il lauroceraso deve essere bandito da qualsiasi uso domestico”.

Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generica . Il copyright di questa immagine è di

Kenneth Allen

Immagine di copertina rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.0 Generica . Il copyright di questa immagine è di Michael Garlick

Potrebbe interessarti anche:

Il lampone, golosa Rosacea dai frutti di rubino

L’alchemilla, la magica pianta degli alchimisti

La sanguisorba, dal fiore rosso come il sangue

Le rose selvatiche, carezza e profumo d’altri tempi

Le Rosacee, alleate della nostra salute, che valgono per cinque