Lo scleranto è davvero una Cariofillacea?

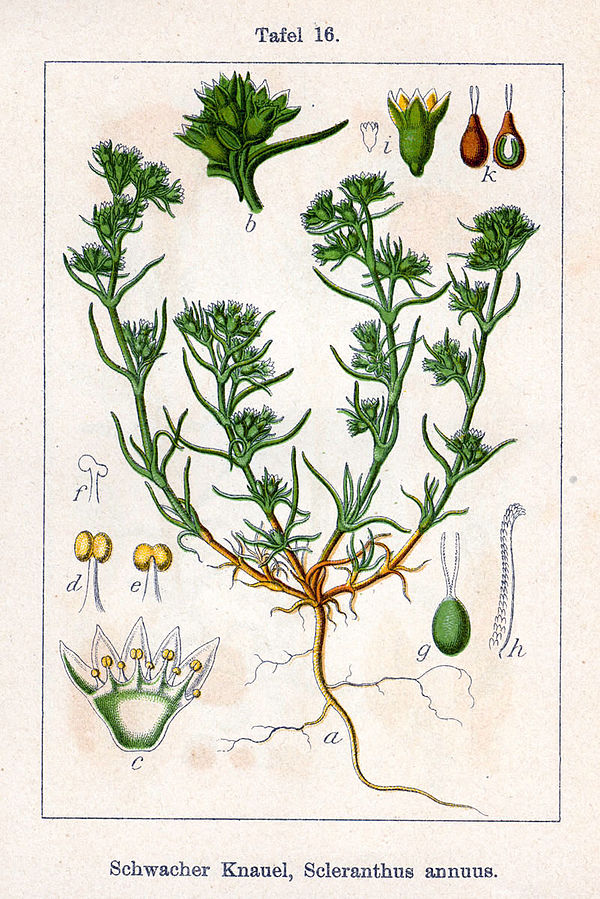

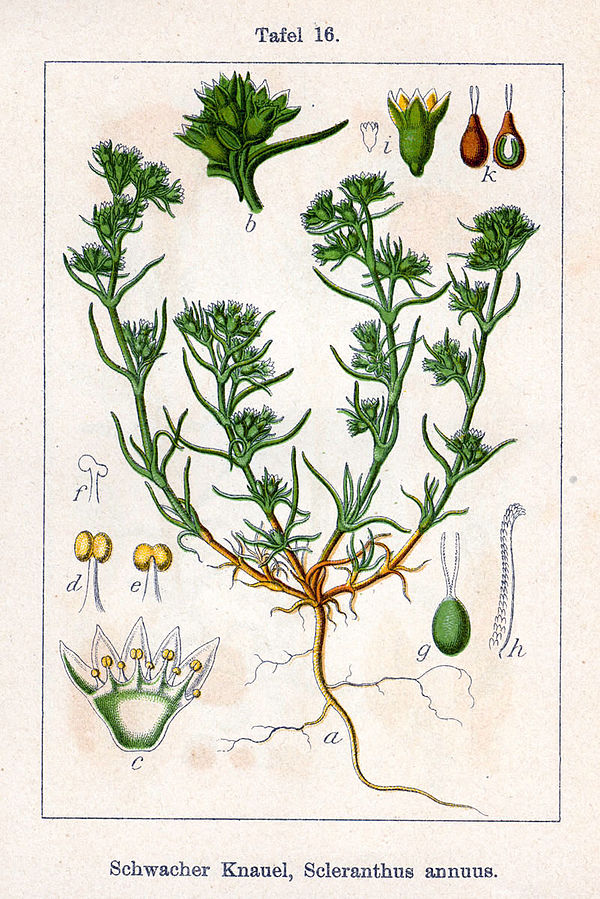

Lo scleranto è ormai comunemente classificato nella famiglia delle Cariofillacee. Ma non è sempre stato così. Nei secoli passati, si consideravano le più di 150 specie del genere Scleranthus quali membri di una famiglia a sé. Ci sono, inoltre, alcuni erbari un po’ datati che ancora lo inseriscono nella piccola famiglia delle Paronichiacee. Ma la maggior parte delle sue caratteristiche coincidono con quelle delle Cariofillacee, sebbene ci siano delle differenze da rimarcare. La prima fra tutte riguarda il seme, che è singolo, ossia ogni frutto ne contiene uno solo. Le capsule della maggior parte delle altre Cariofillacee ne contengono, invece, in grande numero. Che poi il suo fiore non abbia petali, perché lo scleranto non ha interesse ad attirare insetti impollinatori, lo accomuna alla sagina, dai petali pressoché assenti.

Questo fiore un po’ particolare ha avuto un peso determinante nell’attribuzione del nome latino, che è Scleranthus annuus L. A livello etimologico, deriva dai termini greci skleros (secco, duro) e anthos, cioè fiore. Una delle sue denominazioni popolari è, infatti, fior secco, dovuta al perianzio formato da 5 sepali, senza petali, con il margine secco e membranoso. In alcune regioni italiane, come la Toscana, è detto centograni, per l’aspetto dei frutti che rappresentano piccoli rigonfiamenti ovoidi tra i fusti filiformi e sottili. In Germania e in Gran Bretagna, viene chiamato knawel, che si traduce con “groviglio di fili”.

https://species-id.net/openmedia/File:Scleranthus_annuus_2_Trieb_vor_Bl%C3%BCte_IMG_2676_Wohlers.JPG , è stato esaminato il 6 settembre 2018 dal

revisore Leoboudv , che ha confermato che era disponibile lì con la licenza indicata a quella data.

Pianta prioritaria in Irlanda del Nord

In Irlanda, allo scleranto è stato attribuito un delicato nome gaelico, che lo lega alla Madonna. Si chiama Cabhair Mhuire, che significa: “Aiuto della Vergine Maria”. Questo perché i contadini irlandesi erano convinti che ovunque attecchisse il fior secco, la Madre di Gesù non avrebbe negato il suo soccorso. Sembra un po’ strano, per un’erba infestante che attecchisce spesso nelle colture cerealicole. Ma nell’Isola di Smeraldo viene considerata una piantina gentile. Siccome forma nelle brughiere tappeti erbosi, è la più adatta ad accogliere il passo della Madonna che viene ad assistere gli uomini. Del resto, nel linguaggio dei fiori, lo scleranto senza petali simboleggia la virtù nascosta che viene premiata.

Dobbiamo tuttavia segnalare che, nelle Isole Britanniche, è specie sempre più rara, in Irlanda ancor più che in Gran Bretagna. Ciò è dovuto all’uso dei pesticidi nei campi di cereali, sottraendo al fior secco uno dei suoi habitat favoriti. In Irlanda del Nord, è ormai considerato a rischio estinzione e salvaguardato, per preservare l’ambiente costiero di spiagge e dune.

Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale .

Per conoscere più da vicino lo scleranto

Abbiamo già anticipato che lo scleranto è una specie da terreni sabbiosi e da brughiere. Possiamo aggiungere che predilige i suoli ricchi d’azoto e non troppo umidi. È considerata autoctona nelle aree temperate d’Europa, Asia e Africa del Nord. Si tratta di una piantina annua, erbacea e cespugliosa. La sua radice è a fittone ma piuttosto fragile. I fusti che da essa emergono sul terreno hanno portamento sia serpeggiante sia eretto e raggiungono un’altezza di una ventina di centimetri.

Sono molto ramificati, ricoperti da brevi peli, e con coppie di foglie opposte a intervalli regolari. Esse sono fuse alla base e sono appuntite, strette e lineari. I minuscoli fiori senza petali sbocciano tra giugno e agosto e hanno un diametro inferiore a 4 millimetri. Sono costituiti da 5 sepali verdi, anch’essi appuntiti, dal margine coriaceo e biancastro.

Possono essere singoli o riuniti in infiorescenza. Il frutto è una capsula che, come già indicato, contiene un solo achenio che, una volta caduto nel terreno, germina sia in primavera sia in autunno. L’impollinazione non è affidata tanto agli insetti – e lo capiamo per l’assenza di petali – quanto all’azione del vento. Proprio perché il fior secco è un’erbetta di così ridotte dimensioni da passare inosservata, occorre prestare maggiore attenzione nell’identificarla in natura. E l’unico modo per farlo è quello di utilizzare le chiavi botaniche, come vi consigliamo in ogni articolo.

È una Cariofillacea anche perché contiene saponine

Se avessimo ancora qualche dubbio nell’inserire lo scleranto nella famiglia delle Cariofillacee, sarebbe annullato dalla presenza di saponine tra i principi attivi. Poiché le piante che le contengono sono più o meno tossiche (a seconda della percentuale di tali sostanze) sono poco usate in fitoterapia. La medicina popolare ha impiegato per secoli il fior secco come diuretico ma, con tanti diuretici più efficaci, non è il caso di prepararne un tè casalingo. È al contrario un rimedio omeopatico, prescritto per diverse finalità dai medici che si occupano di questa disciplina. Aiuta a riprendersi dopo lesioni muscolari o articolari dovute a traumi sportivi, mitiga gli sbalzi di umore e regolarizza il ciclo mestruale. È inserito pure tra i cosiddetti Fiori di Bach.

Quest’opera è di pubblico dominio nel suo Paese di origine e in altri Paesi e aree in cui la durata del copyright è pari alla vita dell’autore più 100 anni o meno

Potrebbe interessarti anche:

Il cerastio, in allegra compagnia di mucche e topi

La sagina: fiore di perla, foglia di baci stregati

L’arenaria, la piccola Cariofillacea che fa la spia

La spergola: l’ultima cena dell’impiccato preistorico

Il fior cuculo, simbolo di creatività e di coraggio

Il gittaione, il bel fiore che avvelena il grano

Cariofillacee: famiglia botanica dei garofani, per combattere la peste