Francia, regione della Provenza, città di Arles. 23 dicembre 1888. Un uomo vede una persona vagare senza meta per le vie della cittadina, brandendo un rasoio aperto. Lo riconosce. È il suo coinquilino, lo avvicina, lo riaccompagna a casa e poi si allontana. L’uomo, rimasto solo, è in una crisi profonda. Davanti allo specchio si taglia di netto il padiglione dell’orecchio sinistro. La persona che si è appena amputata l’orecchio è Vincent Van Gogh e il coinquilino è il pittore Paul Gauguin. E questo è l’antefatto.

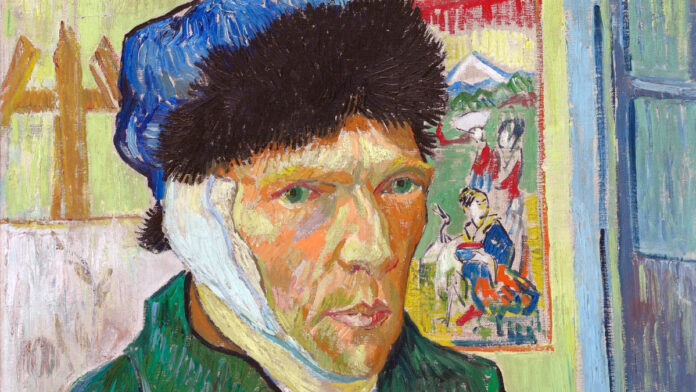

Autoritratto con l’orecchio bendato.

Qualche attimo dopo essersi inflitto questa mutilazione, Vincent Van Gogh, incarta la parte tagliata e la va a consegnare a una ragazza di un bordello frequentato da lui e Gauguin, in Rue du Bout d’Arles. Dopo di che rientra a casa, la famosa casa gialla e si addormenta. Lì la polizia lo trova la mattina dopo e lo trasporta in ospedale .

Van Goh, circa due settimane dopo questo episodio, realizza uno dei suoi dipinti più celebri, Autoritratto con l’orecchio bendato. Si ritrae con l’orecchio fasciato, a seguito delle cure ricevute in Ospedale da cui è poi dimesso il 7 gennaio 1889.

Di fatto l’automutilazione di Van Gogh non è stata mai provata. Esistono le affermazioni dell’epoca di Gauguin e un rapporto della Polizia che descrive Van Gogh nel bordello di Rue du Bout d’Arles con l’orecchio avvolto in carta di giornale.

E se fosse stato Gauguin?

In uno studio del 2009, “L’orecchio di van Gogh, Paul Gauguin e il patto del silenzio”, di Hans Kaufmann e Rita Wildegans, si racconta però una storia completamente diversa.

Secondo i due autori, è lo stesso Gauguin a ferire l’amico con una sciabola, nel corso di un litigio poi degenerato per le attenzioni di una certa “Rachel”. In realtà Gauguin ha sempre dichiarato di non essere mai stato presente al fatto, e Van Gogh non ha mai confermato, né, d’altra parte, smentito nulla.

L’unica cosa certa è quella tela: Autoritratto con l’orecchio bendato. In cui il pittore si ritrae con l’orecchio destro fasciato. In realtà l’orecchio offeso è il sinistro, prova che l’autoriratto è eseguito davanti allo specchio. Si dipinge con un cappotto e un cappello in testa. Un immagine di freddo glaciale pur essendo dentro una stanza. Alla spalle una stampa giapponese.

Una glaciale malinconia

È un quadro di una malinconia e tristezza assoluta. Un freddo esterno e interno a cui Van Gogh vuole resistere con tutte le sue forze. Una protezione fatta di strati di lana contro la glacialità della realtà esterna. Una stampa giapponese appesa al muro: stanchezza, tristezza, nessuna vitalità. Come i quadri di certe stanze d’albergo: testimoni polverosi di esistenze di passaggio.

Lo sguardo è come perso nel vuoto, assente per il peso della solitudine e della malattia epilettica. Una malattia che lo costringe anche all’alcoolismo e a un largo uso di assenzio. È infatti consueto, in quel periodo, usare il distillato, chiamato anche Fata Verde , come indicazione terapeutica.

L’assenzio e la xantopia

A sua volta però l’assenzio, unito alle inalazioni di canfora che Van Gogh tiene sotto il cuscino per la convinzione di combattere l’insonnia, dá origine a un disturbo visivo: la xantopia. Cioè la visione gialla degli oggetti bianchi. E conseguentemente la visione violetta dei colori o oggetti scuri.

Da qui, la tesi. che mette in corrispondenza i gialli e i viola di Van Gogh alla xantopia, all’assenzio, alle visioni allucinatorie dovute alle sostanze tossiche. Van Gogh non dipinge i colori reali dunque, ma i colori frutto di queste visioni alterate. Visoni che però portano il pittore a unire nelle sue tele, in modo indissolubile, poetico e quasi incredibile, dolore e bellezza.

“Mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello mi casca quasi di mano e, sapendo perfettamente ciò che volevo, ho ancora dipinto tre grandi tele. Sono immense distese di grano sotto cieli tormentati e non ho mai avuto difficoltà per cercare di esprimere la mia tristezza, l’estrema solitudine“. Vincent Van Gogh.