17 maggio 1990 – 17 maggio 2020: omofobia 30 anni contro, trent’anni di battaglie contro la discriminazione sessuale, a partire dal linguaggio per arrivare all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Era il 17 maggio 1990 quando l’ OMS cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Oggi quella data viene ricordata celebrando la “giornata mondiale contro l’omofobia” denominata: Idaho (International Day Against Homophobia).

Omofobia trent’anni contro: il linguaggio

Riportiamo l’analisi della Psicologa Henni Rissone sull’ uso del linguaggio nel nostro contesto sociale. Un difficile linguaggio di inclusione o esclusione specialmente su unioni civili e temi LGBTQI +.

“Quando si è innamorati, vi sarà capitato, si è più facilmente propensi al conio di neologismi: si inventano modi di dire, non-sense o frasi in codice. Perché? Un primo motivo è perché quello che si vive quando si è implicati in un legame amoroso difficilmente può essere racchiuso in una parola già codificata,. Qualcosa deborda e non esistono termini adatti. Un secondo motivo è perché si vuole rendere unico ed esclusivo quel legame, dunque utilizzare termini già detti da altri significa livellarlo al piano comune.

Questo senso di “custodia” che tenta di rendere prezioso con le parole un legame, si può applicare anche nel sociale, nel discorso di comunità. Per esempio, nel 2018, all’interno della Legge sulle Unioni Civili tra persone non eterosessuali, le stesse unioni civili sono state definite “specifica formazione sociale”. Con la locuzione “formazione sociale” ci si riferisce genericamente ad ogni tipo di organizzazione o di comunità che si frapponga tra l’individuo e lo Stato, come, per esempio, le minoranze linguistiche.

Linguaggio fatto di nuove parole

Ci potrebbero essere parole nuove per includere situazioni legali e sociali nuove. Ma sopratutto le nuove parole dovrebbero non essere tendenziose, non mirare all’esclusione perché sappiamo come alcune “etichette” siano fardelli immensi da trasportare nella vita di un individuo che si percepisce incasellato da altri nel momento in cui sta tentando di nominare la propria identità. (Pensiamo ai tanti episodi di bullismo verbale e scritto nelle scuole, su soggetti in età di sviluppo).

Il discorso è però anche più ampio, e riguarda l’uso del linguaggio nel contesto sociale in genere: in sociologia il termine “distanziamento sociale” descrive i processi di esclusione ed emarginazione di una persona o di un gruppo di persone dalla vita della comunità in base a fattori economici o culturali. Perché allora non usare, per esempio, il più appropriato “distanziamento fisico” per la contingenza che stiamo attraversando? Non si tratta di auto-emarginarsi, semplicemente si tratta di mantenere una distanza di sicurezza in determinate condizioni per un periodo limitato nel tempo. O, ancora, perché utilizzare i termini “guerra”, “fronte”, “untore”, “eroe” in vece di parole che rispecchiano più fedelmente il contemporaneo? Forse perché è più semplice incasellare piuttosto che inventare?

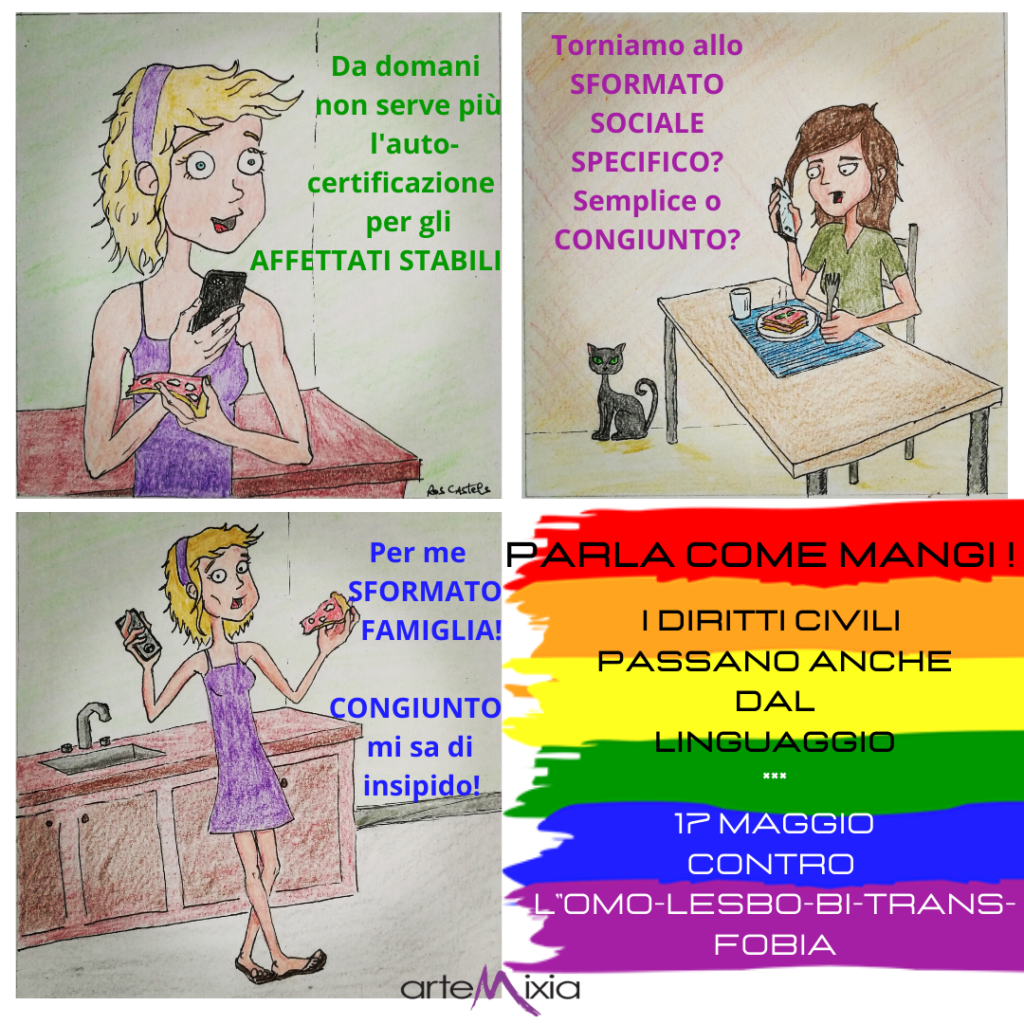

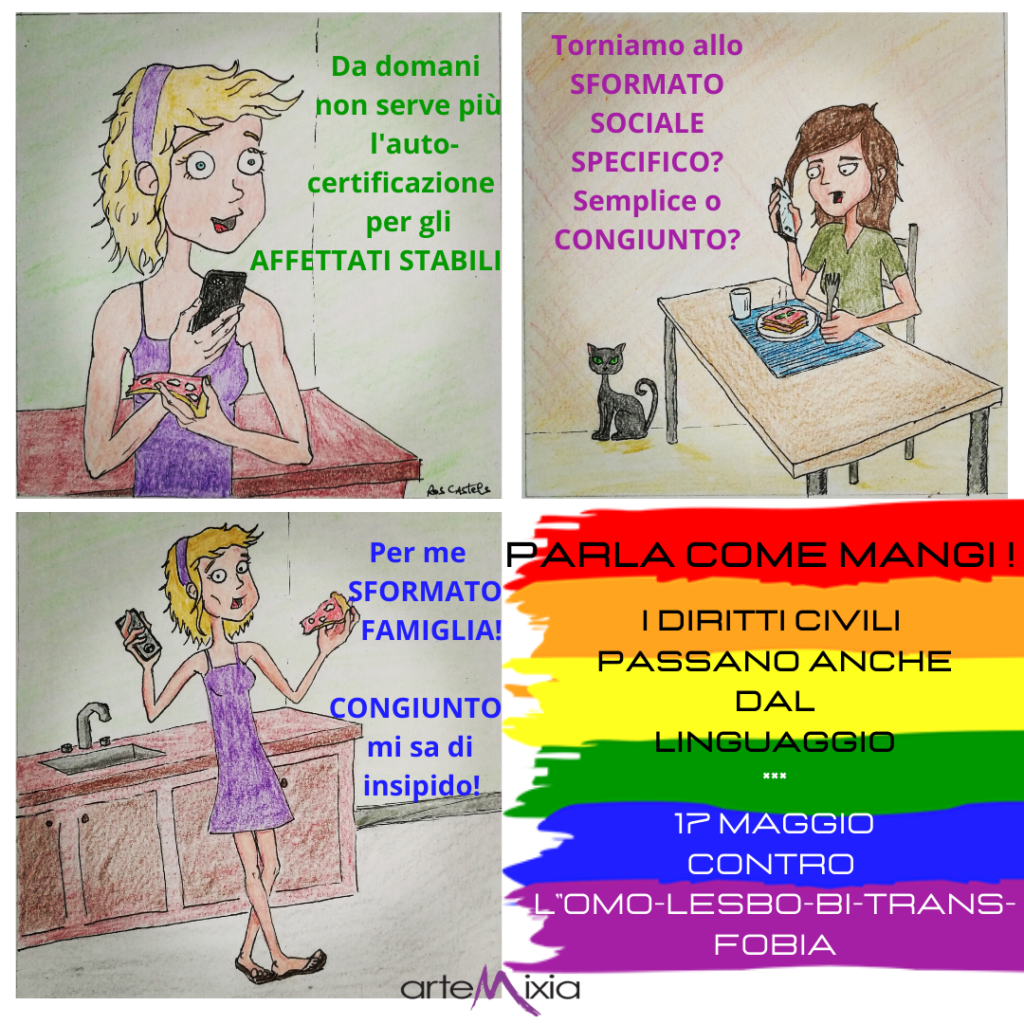

Parla come mangi

Nella vignetta “parla come mangi” si evidenzia questo adagiarsi sull’incasellamento tendenzioso e discriminatorio che ha conseguenze talvolta gravi sui pensieri e sui corpi. E il riferimento è proprio a quella locuzione capziosa di “formazione sociale specifica”.

Affetti fatti a fette dalla lama del linguaggio, sfornare insipide o amare parole. Forse amare le parole sarebbe un buon modo per non farsi affettare dalla fretta dell’esibire sul piatto definizioni per tutto.

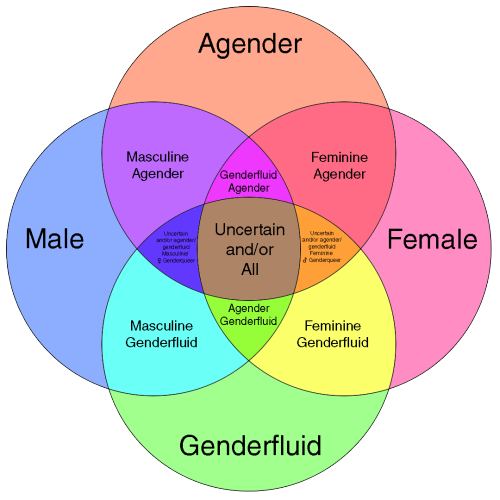

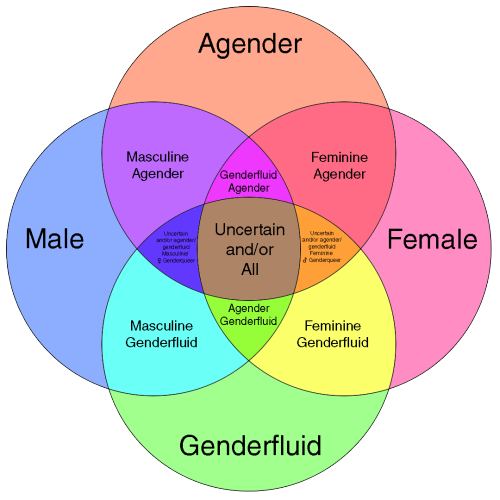

La Comunità LGBTQI+ , nel suo acronimo, ha aggiunto un “+” come segno esplicito di inclusione.

Se è vero che il Linguaggio stesso è un artefatto che sottolinea l’inevitabile scarto tra le parole e le cose, è anche vero che noi umani parliamo e, proprio a partire da questo, viviamo paradossalmente nell’impossibilità di dire tutto, di racchiudere all’interno di parole le cose. Siamo noi stessi artefatti dal linguaggio.

Parole come balsamo o ferita

Siamo sempre e solo sembianti nel nostro dire, ciononostante le parole sanno essere balsamo o ferita, sanno curare o distruggere. La maggior parte delle parole sono come impalcature insignificanti ma può bastarne solo una con un certo peso per far crollare tutto e lasciarci senza… parole.

Nella psicologia clinica questo è evidente e ciascuno ha esperito sulla sua pelle quanto sia difficile talvolta trovare le parole per esprimere una condizione, uno stato emotivo o anche, talora, per descrivere un evento vissuto come scioccante.

Quante volte una parola ci ha fatto più male di una colica renale e un’altra ci ha saputo dare forza in momenti senza appiglio? Quanto abbiamo creduto di dover restare fedeli alla parola che ci era stata attribuita per definirci oppure contrastarla per tutta la vita, mettendola in entrambi i casi al centro della nostra vita?

Parlare è sempre un rischio

Siamo parlanti e parlati: da questo non abbiamo via d’uscita, anche quando decidiamo di restare zitti o non ascoltare. Possiamo però, nonostante la fatica che comporta, scegliere con cura le parole nel momento in cui ci arrischiamo a parlare. Questo non ci salva dalla caduta, dall’errore, dalla critica, dal lapsus. Perché parlare è sempre un rischio ma può costruire attorno a noi una descrizione del mondo più delicata, più precisa, più poetica oppure più violenta, raffazzonata, o volgare.

Può indurre immagini e ricordi grevi oppure lievi a seconda di quello che scegliamo di dire o scrivere. Questo esercizio di scelta può salvarci, a volte, dalla parola ferente di un altro, può consentirci di riscriverla se ci siamo allenati a farlo noi per primi nella nostra descrizione del mondo. Possiamo scegliere di accogliere quel “+” inclusivo che non ha un nome comune, che rappresenta il non ancora detto, che rappresenta la possibilità di una invenzione soggettiva inedita.

17 maggio 2020 omofobia trent’anni contro

Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia. Le persone LGBTQI+ sono oggetto di aggressioni e ghettizzazioni proprio perché “minoranza”, perché “fuori dal comune”. Abbiamo visto come il “fuori dal comune” sia il luogo dell’amore, del nuovo, dell’invenzione. L’odio che muove gli atti discriminatori si scaglia e si incaglia ad un termine. Non esercita la funzione del “+”, riduce a uno stereotipo la complessità del soggetto. La giornata mondiale ha la funzione di invitare ad una sosta, ad una visione più ampia, che vada oltre i termini stessi che vengono elencati.

Omo-lesbo-bi-trans: il linguaggio, anche qui, dà l’illusione di una comprensione possibile di tutto ciò che invece concerne l’indicibile dell’essere umano e dei modi di legame. Se guardiamo la Figura qui sopra (spettro di genere)possiamo notare come il tentativo di incasellare le molteplici variabili dell’essere potrebbe allargarsi potenzialmente all’infinito perché, per includere tutte le possibilità, si dovrebbe considerare l’ “uno per uno”.. circa 8 miliardi di caselle, una per ciascun essere umano sul pianeta Terra.

Esseri di solitudine

Questo dice qualcosa del fatto che ogni soggetto è un essere di solitudine: ognuno, uno per uno, porta con sé questo fascino e questa condanna. Ciascuno di noi non può che partire da una nominazione data da un altro (dai genitori o da un dato biologico, anagrafico e sociale) a patto poi di ricostruirsi per dare voce alla propria singolarità irripetibile. Per ricostruirsi ci vuole coraggio e tutti siamo chiamati a essere coraggiosi nel nominarci perché è l’atto più creativo, solitario e fondamentale che potremo mai fare. Al contempo, essere coraggiosi nel prenderci cura della nominazione scelta da ciascun altro per se stesso, renderà la nostra scelta davvero libera. Se non c’è questo coraggio, si resta sul piano dell’incasellamento, della ghettizzazione e della discriminazione.“. Henni Rissone

Omofobia trent’anni contro: il cammino

Il cammino per arrivare alla decriminalizzazione dell’omosessualità nella storia è stato lungo. Bisogna aspettare l’inizio degli anni ’70 per vedere la comunità gay iniziare a richiedere diritti civili nei Paesi occidentali. Nel 1974 l’omosessualità viene cancellata dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM)

Nella prima versione del 1952 risultava ancora una condizione psicopatologica tra i “Disturbi sociopatici di Personalità”. Nel 1968 era considerata una deviazione sessuale catalogata tra i “Disturbi Mentali non Psicotici”. E ancora nel 1974 sui testi scientifici si parlava di ”omosessualità egodistonica”. Ovvero quella condizione in cui una persona omosessuale non accetta il proprio orientamento sessuale e non lo vive con serenità. Questa teoria verrà superata nel 1987 per arrivare poi appunto al 1990, quando’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) decide di cancellare l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali.

La giornata mondiale contro l’omofobia

Nel 2007 l’Unione Europea ha istituito ufficialmente la giornata contro l’omofobia a condanna dei crimini d’odio nei confronti delle persone omosessuali. A questo si è aggiunta la transfobia nel 2009 e la bifobia nel 2015.

Nel 2018 l’OMS intervenne nuovamente per derubricare anche la transessualità dal novero di malattia mentale, trasferendola nella Sezione della Salute Sessuale. Eppure eccoci ancora qui, a distanza di 30 anni, a rivendicare il diritto all’inclusione delle persone LGBTQI+ perché quei crimini d’odio non sono stati annullati.

Può interessarti leggere anche

Religioni e omosessualità, una giornata di dialogo. O forse no.