La santoreggia, erba aromatica e medicinale, insaporisce i piatti, favorisce la digestione e vanta proprietà antibatteriche e digestive.

La santoreggia appartiene alla famiglia delle Labiate, che stiamo trattando ormai da diverse settimane, ed è una pianta tipicamente mediterranea. In realtà, dovremmo parlare di due santoregge, che sono state classificate da Linneo come Satureia hortensis L. e Satureia montana L. Il sostantivo latino Satureia è d’incerta etimologia. Secondo alcuni autori, sarebbe da riferire al fatto che satura, ossia “sazia”. Sì, perché essendo una spezia dal sapore spiccato, rende più sapidi gli alimenti.

Altri autori, nella versione che noi preferiamo, la legano alla figura mitologica del satiro. Nel latino medioevale, infatti, la parola satiro si traduceva con satur, anziché satyrus, come in epoca imperiale. E, secondo la tradizione antica, i satiri erano golosi di questa pianta, di cui si cibavano spesso e volentieri. Pare persino che risvegliasse in loro l’ardore amatorio, tanto che i romani la consideravano un potente afrodisiaco.

Descrizione botanica della santoreggia

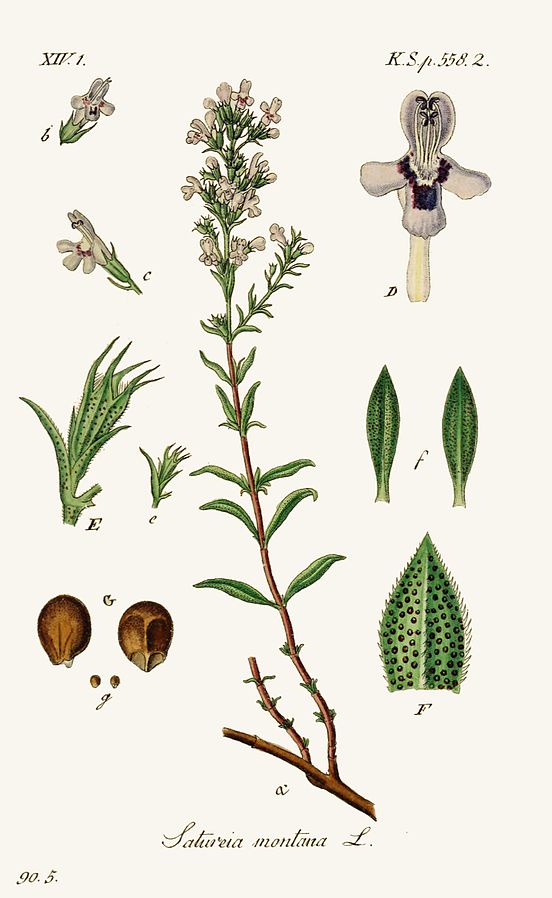

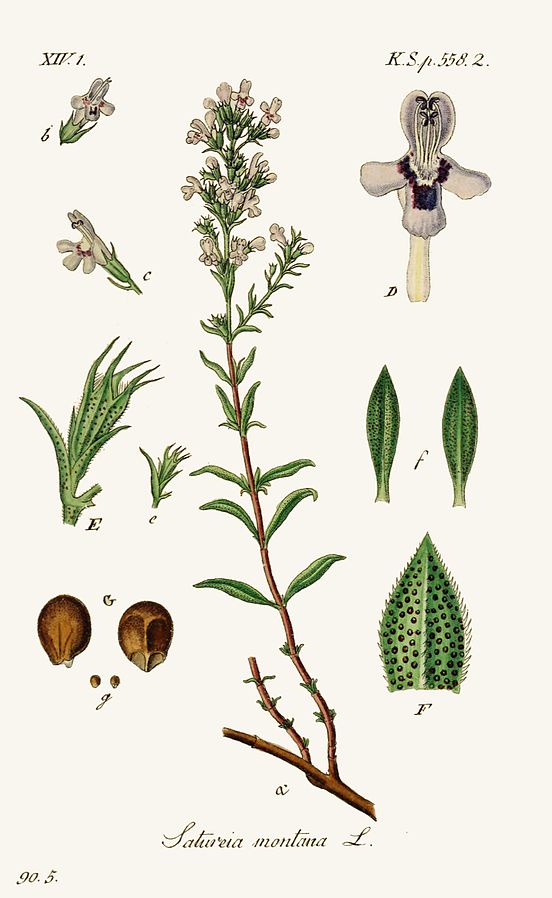

Non ci sono grandi differenze tra le due specie di santoreggia che vi abbiamo citato. Tuttavia, la Satureia hortensis è erbacea e annuale, dalle foglie morbide, mentre la montana è legnosa alla base e perenne, con foglie coriacee. L’habitat di entrambe è rappresentato dai terreni aridi che si spingono sino alla fascia submontana.

Il fusto è assai ramificato, tanto da conferire l’aspetto di un cespuglio, ed emana un intenso profumo aromatico. Le foglie sono sottili, lineari e naturalmente opposte, dato che si tratta di Labiate. I fiori caratterizzano ulteriormente le due specie, perché quelli della Satureia montana sono di calice tubolare e di una pallida tinta lilla. Al contrario, quelli della hortensis hanno il calice a campana e sono bianchi o leggermente rosati. Sbocciano comunque in estate, tra luglio e settembre.

Nel mondo antico

L’impiego medicinale e culinario della santoreggia viene già citato da Plinio, Columella e Dioscoride. Plinio la paragona come condimento all’origano e la raccomanda contro i morsi di serpenti e le punture di insetti. Columella esalta, definendolo il più pregiato, il miele che le api ricavano dal nettare dei suoi fiori. Dioscoride, infine, le attribuisce le stesse, ottime virtù del timo.

Dai satiri ai santi, nel Medioevo

Furono i monaci benedettini, nell’alto Medioevo, i primi a coltivare la santoreggia, che era definita “la salsa dei poveri”. Nel nome comune, che cominciava a diffondersi, c’è chi ci vide l’aggettivo sanctus: forse per questo fu specie assai amata dai santi dell’epoca. Santa Ildegarda di Bingen era convinta che fosse un rimedio eccellente contro la gotta e sant’Aberto Magno la consigliava come digestivo.

In caso di epidemie e pestilenze, rametti di santoreggia venivano sparsi sul pavimento delle case, per difendersi dal possibile contagio. Nel Capitulare de Villis, voluto da Carlomagno, se ne raccomanda la coltura e nel rinascimentale Codice di Francoforte (1582) ne è citato l’olio essenziale.

La Madonna della Santoreggia

La fortuna di quest’erba, in tarda epoca medioevale, è anche dovuta a un miracolo. Esso avvenne nel XIV secolo e riguarda l’affresco – una Madonna con Bambino – ubicato nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Montepulciano, in provincia di Siena. Tale chiesa, a quel tempo, fu distrutta per ordine del locale castellano, che voleva ricostruirla secondo il suo gusto e lo stile gotico. Ma una suora del terzo ordine dei Servi di Maria, tale Margherita di Giovannello, con molta pazienza riuscì a recuperare l’intero affresco. Lo portò nella sua comunità, dove rimase per due anni, sino al completamento della nuova chiesa.

Allora apparve in cielo una colonna di fuoco di grande splendore e nove angeli sollevarono in volo l’affresco della Madonna. Tutta la popolazione lo vide, mentre nel paese si diffondeva un intenso odore di santoreggia e mentre gli angeli cantavano inni alla Vergine Maria. Il profumo accompagnò sino alla nuova chiesa gli angeli, che collocarono l’immagine sacra nell’attuale posizione, sul secondo altare, a sinistra. Da quel giorno, l’affresco è comunemente noto come Madonna della Santoreggia.

An Sáibhre, in Irlanda

Nell’Isola di Smeraldo, la santoreggia non è certo un’erba autoctona. Ma, come già anticipato, fu spesso seminata nei chiostri dai monaci benedettini, assai presenti in Irlanda. Dato che è facile da coltivare, si diffuse rapidamente negli orti degli irlandesi, che le affibbiarono il nome gaelico di An Sáibhre. Esso non ha un significato particolare: è piuttosto simile, nel suono, al termine inglese savory.

Oltre agli usi culinari, qui il decotto serviva per detergere le orecchie, in caso di otite. Bevuto come un tè, scacciava la tristezza e la malinconia. E poi c’erano gli usi magici: in virtù del suo forte profumo, se collocata in casa, in un vaso, la santoreggia teneva lontani folletti e spiriti malvagi.

Principi attivi e studi clinici

Entrambe le santoregge hanno principi attivi analoghi e, come droga, si considerano le parti aeree. Contengono: cimene, pinene, cineolo, terpeni, tannini e oligoelementi. Nell’olio essenziale, è stato isolato il carvacrolo (presente al 30%), che ha un’azione antisettica assai simile a quella del timolo del timo. E ne giustifica la lunga tradizione terapeutica.

Nel XVI secolo, Andrea Mattioli ne consigliava l’impiego in caso di ulcere in bocca e in gola, uso ripreso nel secolo successivo da Pierre Argellata. Il contemporaneo botanico tedesco Giovanni Faber la raccomandava per curare otite e denti cariati. Il Cazin ne prescriveva la lozione a chi soffriva di scabbia. Nel 1933, Schutziken, ne verificava la validità come vermifugo e antidiarroico. Molto interessanti gli studi riportati da Jean Valnet negli Anni Sessanta del secolo scorso. Riguardano una ricerca della Facoltà di Farmacia dell’Università di Montpellier, che ne individuò in modo scientifico le proprietà antibatteriche e antifungine (attive ad esempio contro la candida). Valnet, inoltre, era uno strenuo sostenitore delle sue virtù di stimolante intellettivo ma anche dell’apparato genitale, rivalutando la santoreggia come afrodisiaco.

La tisana casalinga può tranquillamente sostituire nell’uso quotidiano il tè, perché ha un buon sapore. E giova, oltre che nei casi appena indicati, anche come antispasmodico, astringente, diuretico, balsamico (tosse, bronchite, asma) e carminativo, contro il gonfiore intestinale. Si prepara ponendo due cucchiai rasi di droga in mezzo litro d’acqua, si porta a bollore e si spegne subito. Si lascia in infusione per una decina di minuti, si filtra e si dolcifica a piacere. Si beve lungo la giornata, come qualunque altra bevanda alimentare, o dopo i pasti, al posto del caffè. In uso esterno, il decotto non dolcificato serve come pediluvio, per lenire la stanchezza delle gambe. Oppure, si usa come lozione per prevenite la caduta dei capelli e per detergere le ferite.

In cucina, per digerire meglio i legumi

Non è affatto da sottovalutare l’impiego quale spezia in cucina. Perché è un ottimo condimento per carni e verdure e perché riduce in modo significativo il meteorismo. La santoreggia, infatti, è efficace se abbinata ai legumi, soprattutto ai fagioli, per ridurre i gas intestinali che si formano in seguito alla fermentazione dei tegumenti. E dona alle pietanze un sapore insolito e particolare.

Foto copertina: file è rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione 2.0 Generica .

Potrebbe interessarti anche:

L’edera terrestre, nella birra irlandese di Jonathan Swift

Il basilico, ovvero il profumo del re nella famiglia delle Labiate

La betonica e il matricale, le Labiate delle brughiere e delle paludi

Il lamio, che rallegra l’animo e che offre il nome a tutta la sua famiglia