L’eliotropio, nella festa medioevale di san Fiacre

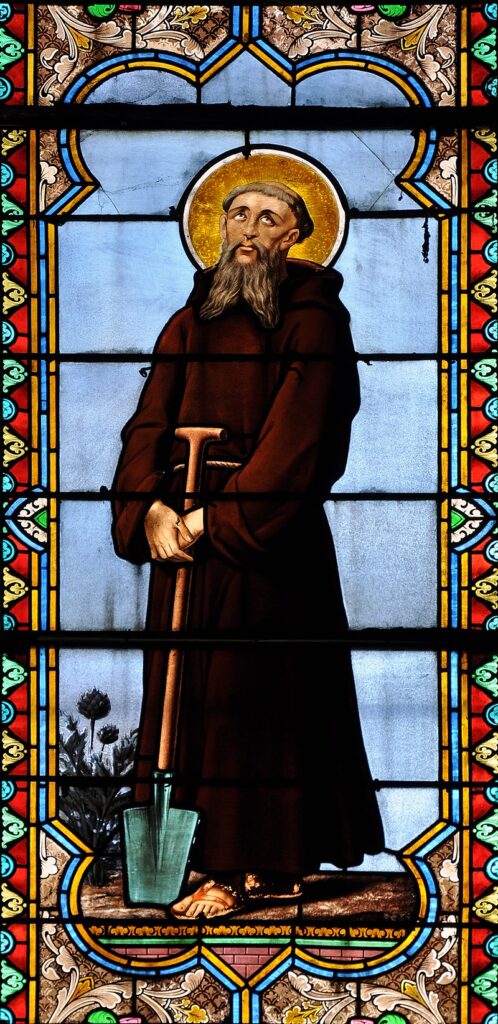

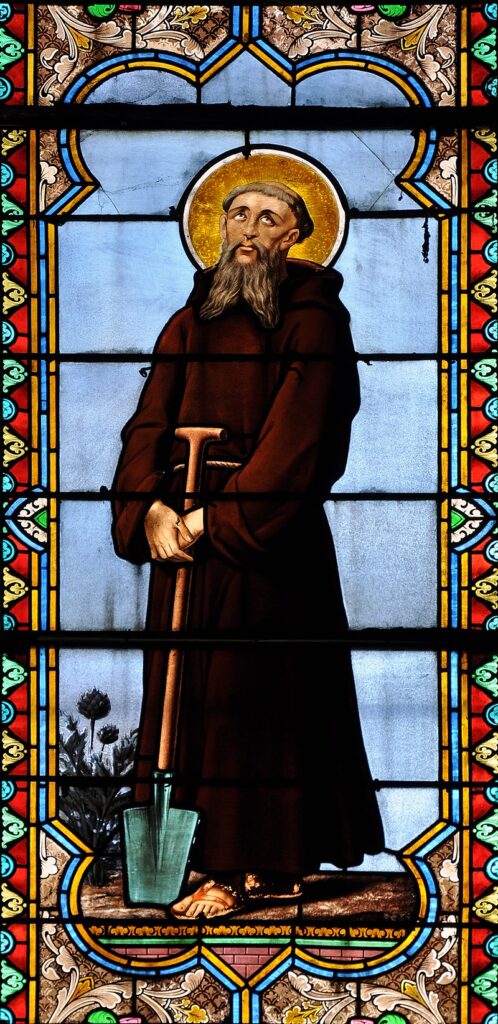

L’eliotropio è chiamato in Francia anche herbe de Saint Fiacre. Condivide questo nome popolare con una pianta molto diversa com’è il verbasco, tuttavia fu proprio l’eliotropio a essere l’erba più amata da tale santo. Per capirne il motivo, occorre fare un piccolo passo indietro. Molti pensano che Fiacre, che visse nel VII secolo, sia un santo francese, ancora molto venerato ad esempio in Bretagna. In realtà, fu un principe irlandese, nativo del Connacht: si chiamava Fiachra e lasciò l’Isola di Smeraldo per dedicarsi completamente alla sua vocazione religiosa. Giunto in Francia, ottenne dal vescovo di Meaux la possibilità di fondare un eremo in cui fu adottata la regola benedettina. Tale eremo divenne poi il monastero di Saint-Fiacre-en-Brie.

San Fiacre ebbe già in vita grande fama di taumaturgo e il suo cenobio era frequentato da folle di pellegrini in cerca di una grazia. Secondo la tradizione, i suoi miracoli più riusciti riguardavano le malattie della pelle e le malattie veneree. Spesso, per curare i malati, ricorreva alle virtù medicinali delle piante, tanto da essere diventato il santo patrono degli ortolani e dei giardinieri. È pure il patrono dei vetturini e dei tassisti, perché nel XVII secolo le carrozze che a Meaux portavano i pellegrini a Saint-Fiacre-en-Brie sostavano davanti all’ospizio Saint Fiacre. Erano carrozze leggere e veloci, soprannominate a loro volta “fiacre”. È infine considerato il patrono delle persone sfortunate perché donava ai poveri frutta e verdura che produceva nel suo orto, migliorando la loro condizione di vita.

Tra le erbe che coltivava nel giardino del monastero c’era anche la sua prediletta, ossia la cosiddetta “erba da verruche”. Essa non va confusa con la celidonia, che ha analogo impiego e che compare comunque tra le specie descritte nell’almanacco medioevale di agosto.

Si tratta infatti dell’eliotropio, che merita a questo punto il nome popolare di “erba di san Fiacre”. Nel Medioevo, i suoi fiori adornavano l’altare delle chiese francesi, nella festa liturgica del santo, che cade il 30 agosto e che chiudeva l’estate.

In onore di san Fiachra, l’eliotropio è anche un’erba irlandese

Non va tuttavia dimenticata l’identità irlandese di san Fiachra. Nel corso dei secoli, è stato un santo molto amato in Irlanda e la sua erba preferita fu chiamata in lingua gaelica Plúr na gréine. La traduzione di quest’espressione è assai poetica, perché significa “farina del sole”. Gli allevatori di cavalli ne facevano bere il decotto agli stalloni più irrequieti e difficili, per poterli domare. Pare che fosse molto gradito ai cavalli irlandesi, tanto da suscitare il detto: He will never leave you. Perché un cavallo non lascerà mai il suo allevatore, se gli ha dato da bere l’eliotropio.

Addobbare l’altare delle chiese con il suo grazioso fiore era un’arma a doppio taglio. Lo spiccato profumo, misto di vaniglia e di narciso, avrebbe rasserenato gli animi dei fedeli in preghiera, che avevano la coscienza pulita e innocente. Al contrario, avrebbe paralizzato sul posto le mogli infedeli. Aveva infine una presunta proprietà divinatoria. Un uomo che fosse stato derubato in casa sua, doveva mettere l’eliotropio sotto il cuscino, prima di andare a dormire. Così, nella notte, avrebbe sognato chi era il ladro e dove aveva nascosto la refurtiva.

Un’elegante Borraginacea

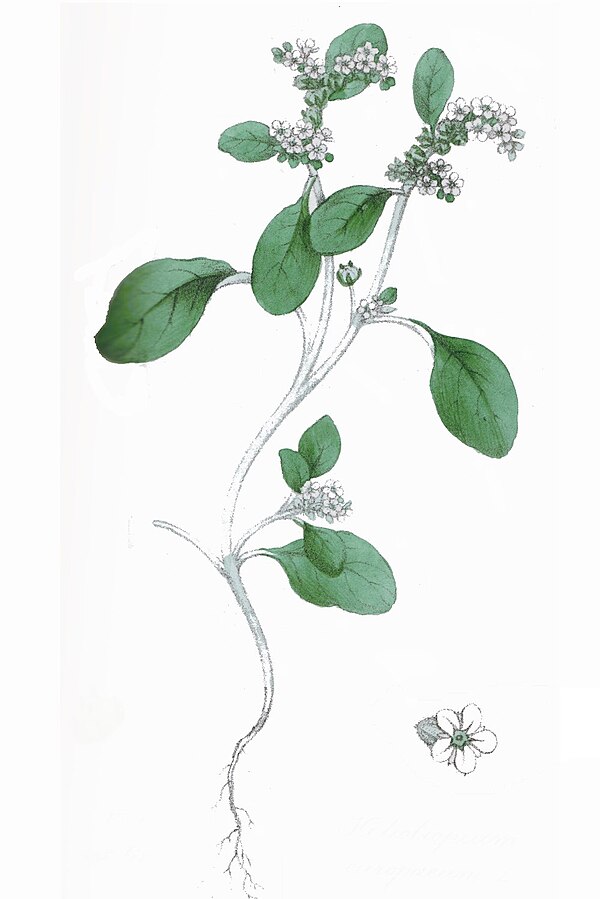

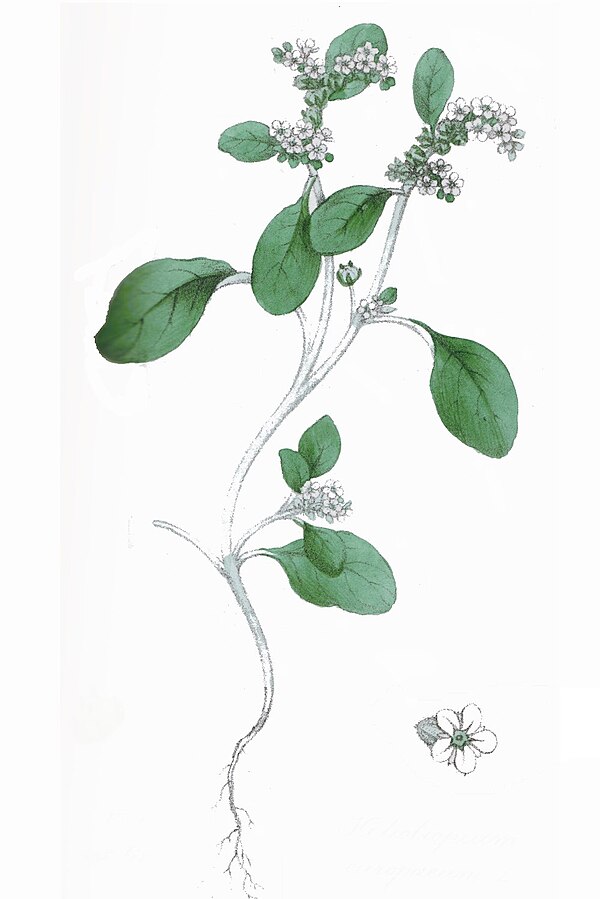

L’eliotropio appartiene alla famiglia botanica delle Borraginacee ed è stato catalogato come Heliotropium europaeum L. Si tratta di una specie annua che predilige come habitat i campi e i terreni incolti sino alla zona submontana. È abbastanza semplice da identificare in natura, se si ricorre alle cosiddette chiavi botaniche.

Ha fusto ramificato con portamento eretto e raggiunge un’altezza di una quarantina di centimetri. Le foglie sono ovali, a margine intero e solcate di venature. I fiori, che ad agosto sono in piena fioritura, sono bianchi, con corolla a cinque lobi arrotondati, e sono riuniti in infiorescenze apicali a racemo. Ogni frutto contiene 4 semi, che sono acheni.

Un’erba medicinale per fortuna in disuso, nonostante la fama medioevale

Nel Medioevo, erano attribuite all’eliotropio proprietà medicinali mirabolanti. Purtroppo per chi la usò all’epoca, la droga, costituita dalle sommità fiorite, contiene diversi principi attivi tossici. Se i tannini la rendono rimedio vulnerario e astringente, l’eliotropina e la lasiocerpina risultano sostanze velenose per il fegato.

La cinoglossina è considerata pari al chinino, nel contrastare le febbri persistenti. Ma ad alte dosi esplica un potere paralizzante. Meglio lasciar stare, dunque, per non finire come le mogli irlandesi fedifraghe o presunte tali.

Può interessarti leggere anche

Il verbasco, fiore di luce, tra le “erbacce” care ad Alessandro Manzoni

L’assenzio, in lotta contro sorci e zanzare, nell’almanacco medioevale di agosto

La madreselva e le altre erbe di agosto, nell’almanacco medioevale