“Cominciai a dipingere in blu quando riconobbi che Casagemas era morto“. Queste le parole di Pablo Picasso dopo il suicidio del suo grande amico Carlos Casagemas, pittore e poeta, il 17 febbraio 1901. Uno sparo alla tempia dentro il Café L’Hippodrome di Parigi per l‘amore non corrisposto di Germaine Pichot. In seguito Germaine sarà una dei personaggi dell’opera Les Demoiselles d’Avignon di Picasso.

La Tragedia di Casagemas : Picasso e il periodo blu

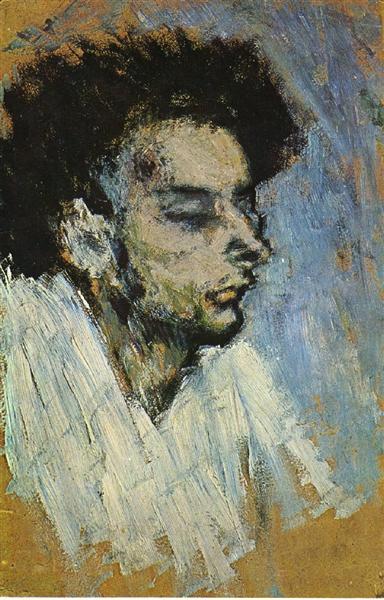

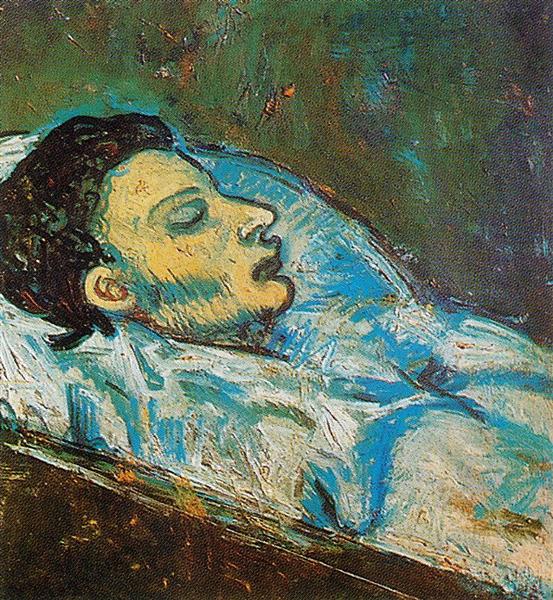

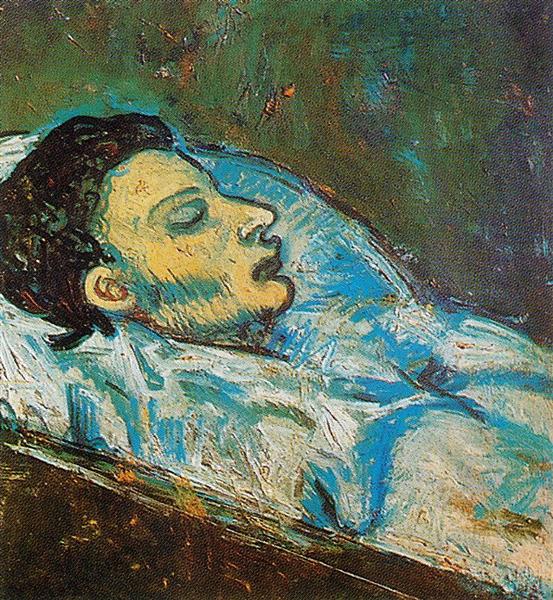

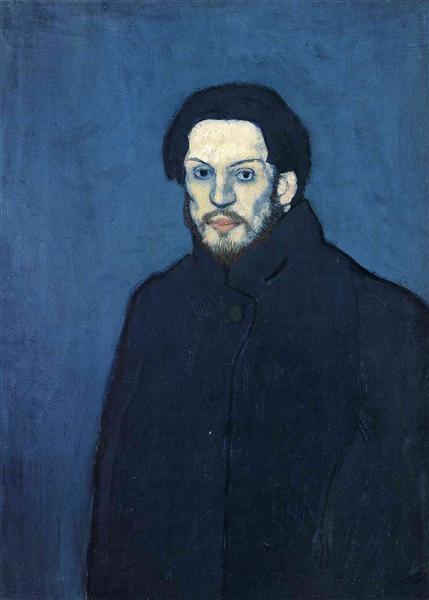

La tragedia della morte di Casagemas apre, dunque, il periodo blu. Picasso affida alla pittura la sua disperazione e la sua ossessione. Realizza più di un dipinto di Casagemas defunto: dentro la bara, all’obitorio, in una raffigurazione allegorica di ascesa al cielo, in un ritratto da appena morto. Pennellate drammatiche in cui nulla è lasciato all’immaginazione. Il foro del proiettile evidente sulla tempia destra.

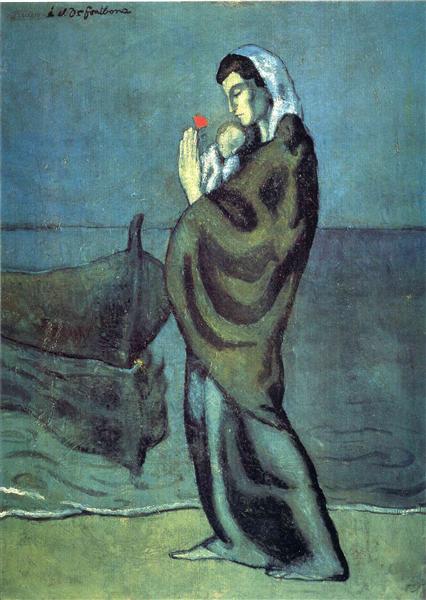

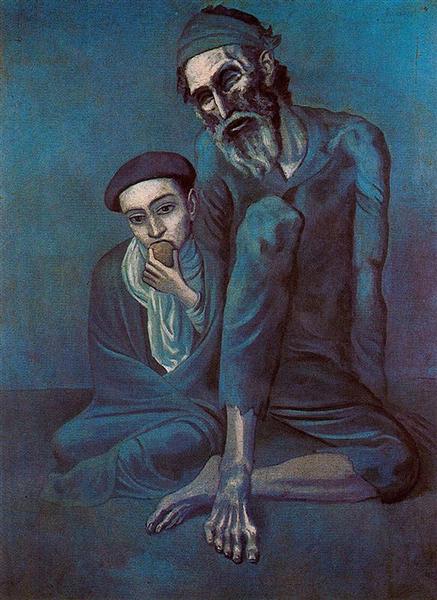

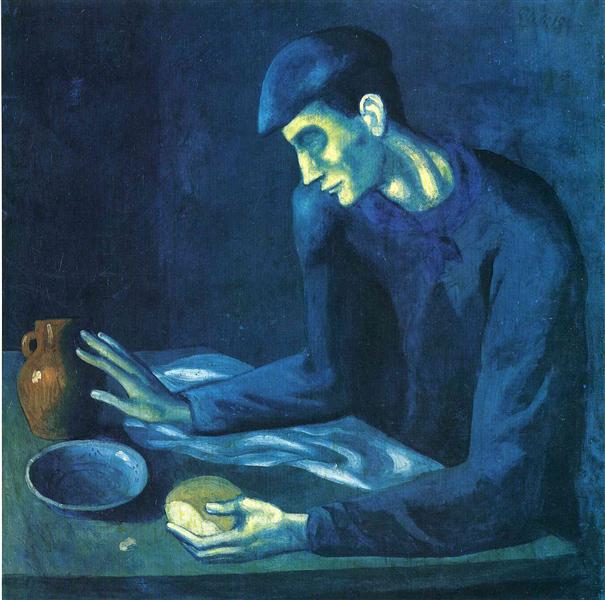

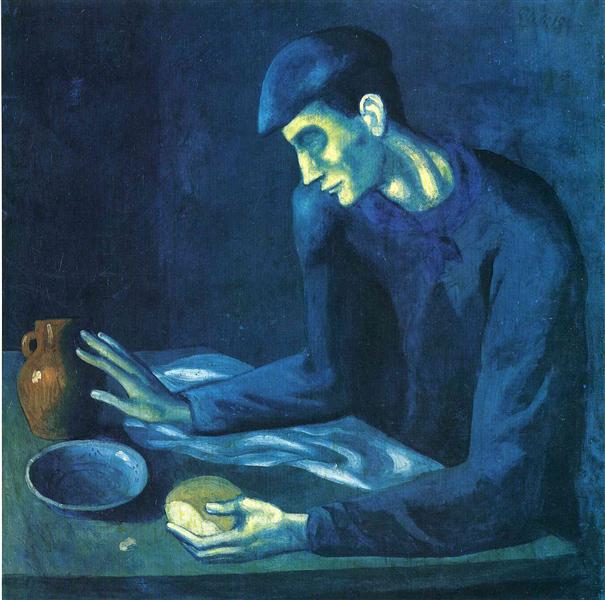

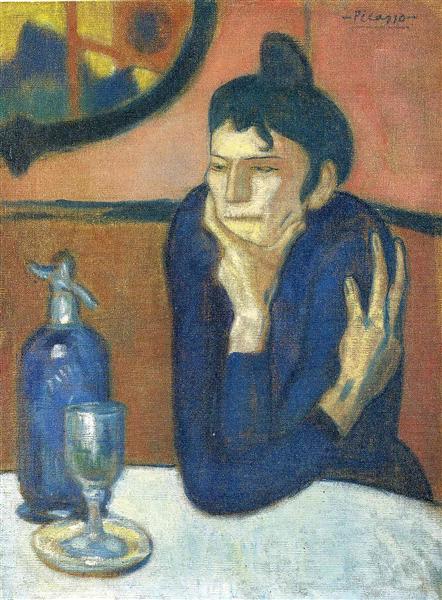

Un ‘atmosfera malinconica e deprimente fatta di tutte le cromie di blu: dall’intenso al tenue che trasportano in una dimensione completamente surreale, quasi sacra, senza dubbio intrisa di profonda poetica. A fare da contrasto all’impianto monocromatico blu, Picasso utilizza, per la pelle e per il viso il giallo chiaro, tendente al bianco. Le figure così rappresentate appaiono ancora più emaciate, sofferenti, un ‘interiorità completamente separata e avulsa dalla realtà. I relegati al limite della vita ritratti con colori e opacità da affresco.

Picasso da Casagemas alle visite al carcere

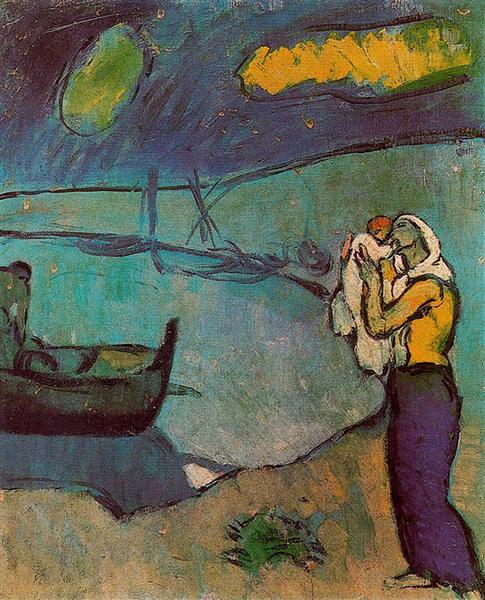

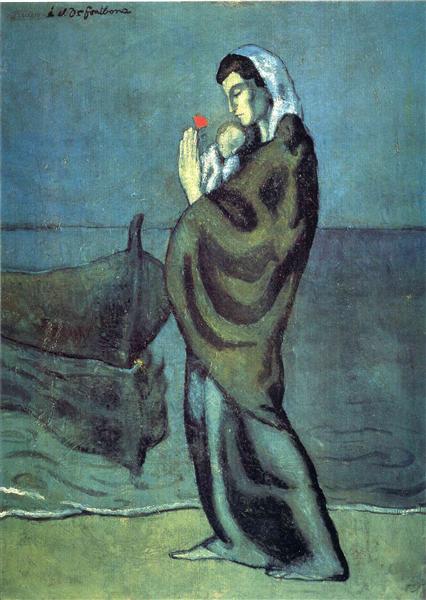

La sua ricerca, da quel tragico espisodio, si accentra su figure povere ed emarginate piene di disperazione sociale e mentale. Le visite al carcere femminile di Saint-Lazare a Parigi nel 1901-1902, gli forniscono modelle e argomenti. Il fatto che le prigioniere possano tenere con sé i bambini durante l’allattamento, lo porta ad affrontare a suo modo, anche il tema della maternità.

Dopo Parigi Saint Lazare, di nuovo Barcellona. Ancora miseria, povertà e squallore raccolti in mendicanti e naufraghi, ciechi, reietti o solitari. Figure rappresentate con un tratto marcato e deciso attraverso un disegno essenziale e efficace. Una scelta di maniera tesa all’annullamento di tutti gli elementi di decorazione e volta alla sintesi e alla spiccata volontà di cercare una strada nuova.

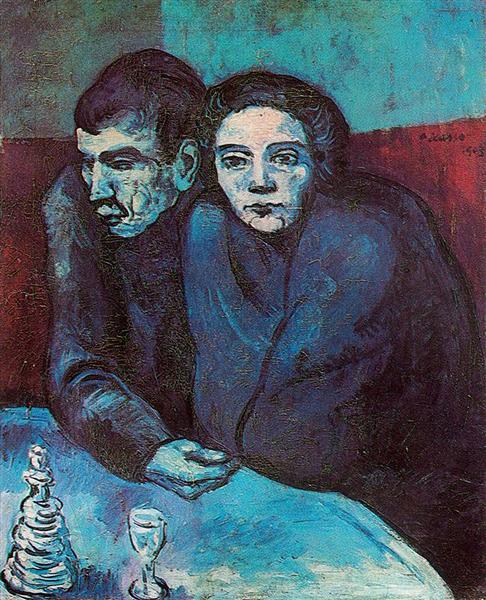

“Gente di malaffare, coppie clandestine, protestati, prostitute, menomati, reietti, scioperati, ottenebrati, spappolati, corrosi, sballottati dalla vita come gallette dal mare”. Così il critico Le Sieutre, nel 1904, nella prefazione al catalogo della mostra alla Galleria Weill di Parigi.

Il disprezzo dei contemporanei

I suoi contemporanei non apprezzano questo stile freddo e angosciato. Le persone non vogliono le sue opere. Picasso non vende niente o vende per miseri ricavi. “Le sue immagini, non solo malinconiche, ma profondamente depresse, non ispirarono affetto nel pubblico o negli acquirenti. Non era stata la povertà a portarlo a dipingere i poveri della società, ma piuttosto fu averli dipinti a renderlo povero”. Così descrivono questo periodo Warncke, Carsten-Peter e Walther F. Ingo, nel libro Pablo Picasso: 1881-1973, edito da Taschen.

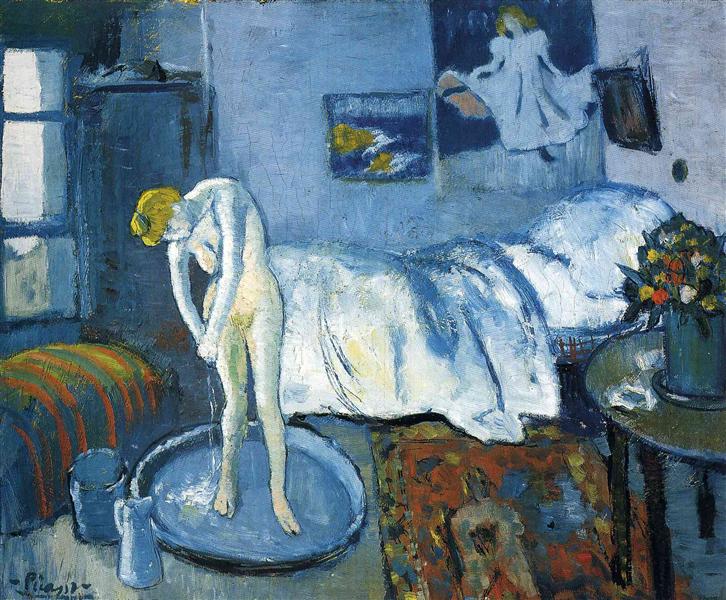

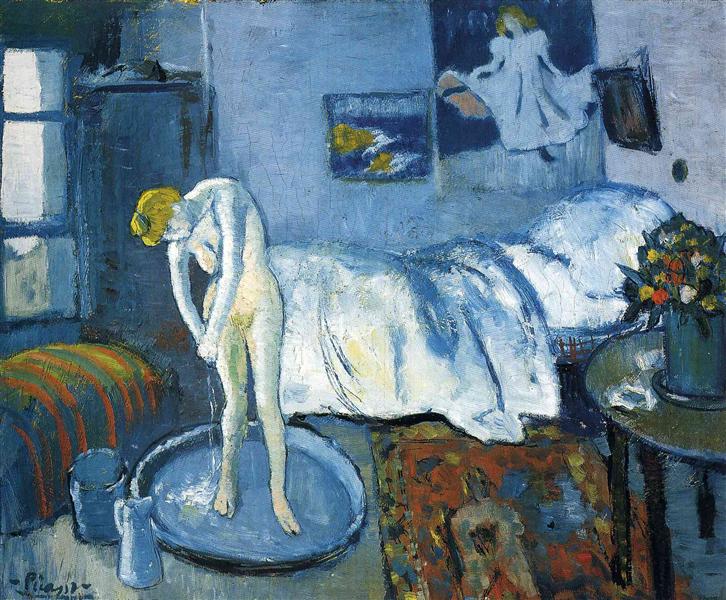

Picasso è talmente in miseria che non si può permettere di comprare delle tele, molte opere del periodo blu sono su cartone. A volte la stessa tela è usata più volte. Sono diversi, infatti, i ritrovamenti in cui un’immagine nascosta trapela sotto un’opera di Picasso. L’ultima scoperta negli anni Novanta. Sotto le pennellate della Stanza Blu, del 1901 la tecnologia ad infrarossi ha rivelato l’immagine di un altro dipinto. Un uomo con papillon e con il viso appoggiato sulla mano.

La stanza Blu

La stanza Blu, appare significativa anche per altri elementi. Prima di tutto la stanza dipinta è la soffitta all’ultimo piano in cui Pablo Picasso abita al 130 di Boulevard de Clichy a Parigi. Il suo “studio” è anche soggiorno, stanza da letto, bagno e cucina. Sul muro due quadri: un suo paesaggio marino e il poster “May Milton” di Henri de Toulouse-Lautrec del 1895. La donna nuda che si lava ha le pose delle ballerine di Degas. Dunque Degas e Lautrec, i suoi idoli.

lL’amoco di sempre, Apollinaire, di questo dirà: “Nel chiuso delle camere, pittori poveri disegnano al lume di una lampada nudità vellute; e l’abbandono degli scarpini presso il letto è indice di tenera premura“.

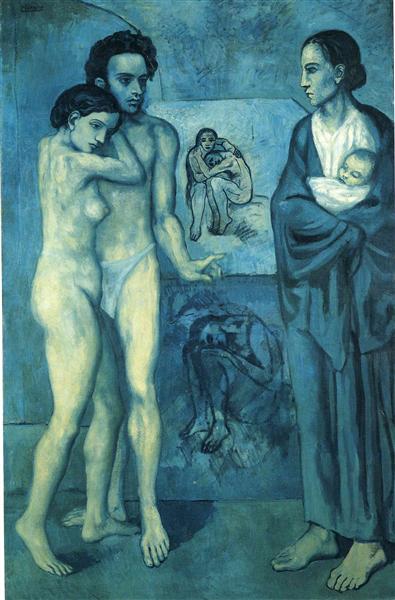

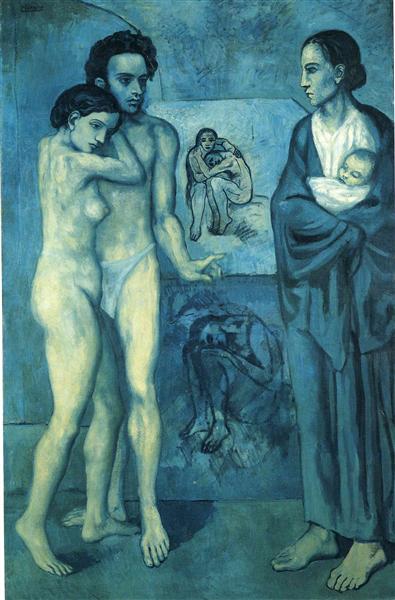

La Vita, opera culmine del Periodo Blu

L’ ossessione di Picasso per i temi della miseria umana e dell’alienazione sociale raggiunge il culmine con l’opera La Vita, 1903. Il soggetto è tra i più difficili da interpretare. Si va da un’allegoria dell’amore sacro e profano a una rappresentazione simbolica del ciclo della vita, a una coppia della classe operaia che affronta i rischi della vita reale. Altre ipotesi parlano di un’allegoria dell’impotenza o della sofferenza di Adamo ed Eva di fronte alla perdita dell’eternità.

L’opera, subisce ripensamenti e modifiche. Il personaggio maschile abbracciato alla donna aveva, nei disegni preparatori, le sembianze dello stesso Picasso. Nella versione finale la figura, invece è quella del defunto amico Carlos Casagemas. Come un esorcizzare la morte sostituendo all’autoritratto l’immagine del suicida.

“Certamente non intendevo dipingere dei simboli: mi limitai a dipingere le immagini che mi si formavano davanti agli occhi; e se altri vogliono cercarvi dei significati nascosti, facciano pure. Un quadro, per me, parla da solo, e in fin dei conti a che serve fornire delle spiegazioni? Il pittore ha un solo linguaggio […]”. Questa la spiegazione di Picasso.

Una ricerca velata di tristezza

Il periodo Blu rimane comunque un momento caratterizzato da una ricerca chiaramente simbolista velata di malinconia e inquietudine che si esprime con i toni freddi del blu. Picasso tramite questa espressione pone in risalto il tema dell’afflizione, non solo verso Casagemas, ma anche verso lui stesso in una città , Barcellona, che per quanto pervasa di novità, non è ancora pronta per le sue di novità. Picasso si trova dunque a dover sopravvivere alle ristrettezze economiche, alla fame, all’indifferenza del pubblico, dei colleghi e dei galleristi.

Il disconoscimento dello stesso Picasso

Lo stesso Picasso, anni dopo, ripudia le opere del periodo blu, definendole “nient’altro che sentimento“. Riguardo all’opera La vita, afferma:”Quel quadro è orrendo. Gli altri si può dire non siano male!“

Apollinaire, il fondo umido del baratro

Il suo grande amico,il poeta Guillaume Apollinaire commenta così i dipinti di questo periodo. “Picasso ha guardato le immagini umane che ondeggiano nell’azzurro delle nostre memorie […]. Fanciulli vaganti senza catechismo, che sostano mentre la pioggia dissecca, che non conoscono l’abbraccio e comprendono tutto […]. Donne non più amate, ma che ricordano, che dileguano col sorgere del giorno, appagate di silenzio […]. Picasso ha vissuto questa pittura blu come il fondo umido del baratro, misericorde: una misericordia che lo ha reso più aspro“.

Ora, per assurdo, le opere del Periodo Blu sono tra le più apprezzate e le più ricercate sul mercato dell’arte.

Una tristezza sterile

Il critico Charles Morice, su ‘Mercure de France’, dicembre 1902, parla di una “tristezza sterile che grava sull’intera produzione. Centinaia di visi che ghignano, non un sol sorriso, e un mondo non più abitabile di quanto lo siano le sue fabbriche corrose di lebbra. La sua stessa pittura è malata. Attrae e inquieta come un Fiore del male; esseri a malapena sessuati, ‘dèmoni quotidiani’, gli occhi desolati, la testa reclina, la fronte fumosa per pensieri disperati o criminali … Ma bisogna proprio augurarsi che una tale pittura guarisca?“

La drammaticità resa nella sua massima semplicità

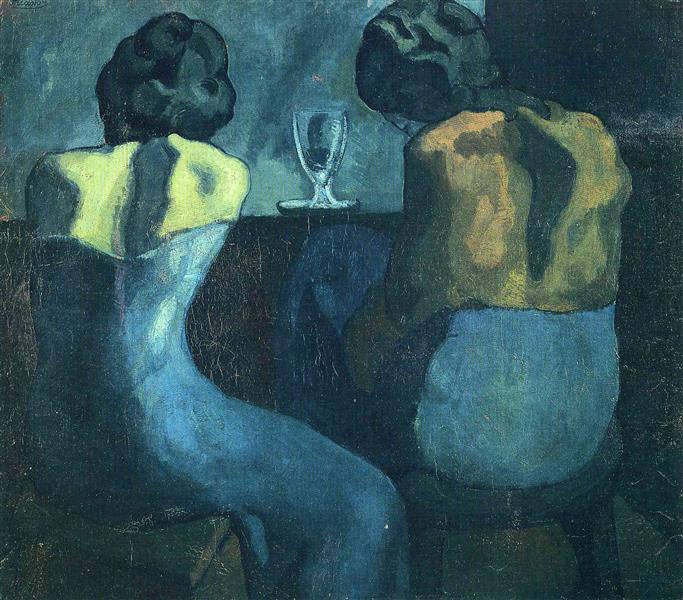

Il Periodo Blu di Picasso è, dunque, fatto di quadri emotivi. Le figure fissate dal pennello sono la riproduzione visibile di esseri gravati da una precaria condizione fisica e morale. Figure ambigue, corpi deformi e coppie aggrappate al bicchiere d’assenzio. Maternità doloranti e giovani angolosi dalle facce spaurite. Tutti rappresentanti di un’umanità esclusa dalla gioia e immersi in una cupa privazione.

Queste opere, prodotte tra 1901 e il 1903, sono l’essenza della drammaticità resa attraverso uno stile impeccabile fatto di tratti brevi, essenziali, decisi. Perchè la tragedia, nei suoi toni freddi di blu e grigio è di una semplicità estrema, comprensibile a tutti, anche nella vita. Proprio come scrive Picasso: “l’arte è una bugia che ci fa realizzare la verità”.

Può interessarti leggere anche

Matisse e Picasso, un’amicizia in bilico tra arte e genialità.

Arte Degenerata: Hitler contro Chagall, Picasso e tutti gli altri

Picasso, quadro venduto all’asta di Sotheby’s per 139 milioni di dollari

Il furto della Gioconda al Louvre di Parigi: una folle e romantica storia d’arte.