Strage di piazza Fontana, Italicus, stazione di Bologna, Piazza della Loggia e tante altre: a Milano, il memoriale “Non Dimenticarmi”, l’installazione urbana di Ferruccio Ascari, per ricordare non solo la strage di Piazza Fontana, ma anche tutte quelle che hanno segnato gli anni di piombo e della strategia della tensione.

Per raccontare la storia di Piazza Fontana bisognerebbe scrivere un libro, l’ennesimo. Chi ha vissuto quegli anni ricorda bene quel 12 dicembre del 1969. Se lo ricorda bene anche chi è nato poco dopo, negli anni Settanta, perché quello fu il punto di inizio, forse quello di non ritorno, sicuramente, quello da cui parte la storia della seconda metà del Novecento italiano. Per chi, invece, è nato nel nuovo millennio, forse è solo un episodio di storia, sconosciuto o quasi, incomprensibile se paragonato al contesto attuale, del resto, resta incomprensibile anche per noi che, purtroppo, possiamo dire “io c’ero”.

Gli anni di piombo

Negli anni ‘60 e ‘70, l’Italia vive un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Il boom economico porta sviluppo, ma anche profonde disuguaglianze. Le piazze si riempiono di studenti e operai che chiedono diritti e riforme. A questa ondata di cambiamento e alla lotta operaia, dichiaratamente di sinistra, si oppongono gruppi di estrema destra, che vedono nelle proteste una minaccia all’ordine costituito. Parallelamente, anche l’estrema sinistra si radicalizza. Si innesca così un’escalation di violenza che culmina in attentati, omicidi politici e repressioni brutali.

Il clima di quegli anni è teso. Dopo quel 12 dicembre, lo Stato si troverà a gestire un pericolo crescente: da un lato le Brigate Rosse e altri gruppi rivoluzionari di sinistra, dall’altro le organizzazioni neofasciste, spesso in contatto con settori deviati delle istituzioni. È il periodo che passerà alla storia come “gli anni di piombo”, una stagione di paura e sangue che sconvolge l’Italia per più di un decennio.

Ma torniamo a quel 12 dicembre del 1969.

La strage di Piazza Fontana

Milano è immersa nella routine del venerdì pomeriggio e si sta preparando a festeggiare il giorno di Santa Lucia, che cade il 13 dicembre. Per i milanesi, soprattutto di quella generazione, Santa Lucia è forse più importante di Babbo Natale. Per questo il 12, la vigilia di Santa Lucia, appunto, sono in molti ad essere in giro per le vie di Milano per acquistare gli ultimi regali. Ma è anche venerdi e per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli è un giorno importante perché c’è il mercato settimanale. E’ pomeriggio e bisogna affrettarsi ad andare in banca prima della chiusura. Domani è Santa Lucia.

Intorno alle 16, la Banca Nazionale dell’Agricoltura, in Piazza Fontana, è affollata di clienti e impiegati. Nessuno immagina che, alle 16:37, un’esplosione cambierà per sempre la storia del Paese. Una bomba, nascosta in una borsa, deflagra all’interno della banca.

Il bilancio è drammatico: 88 feriti e 17 morti. Più uno. Anzi due.

Si, perché, non ci sono solo i morti all’interno della banca, tra le vittime di quell’attentato bisogna aggiungere la morte di Giuseppe Pinelli, un anarchico che viene fermato e trattenuto in Questura per tre giorni. La notte del 15 dicembre precipita misteriosamente da una finestra della polizia, in circostanze mai del tutto chiarite. L’ultima vittima di piazza Fontana è Il commissario Luigi Calabresi, coinvolto nell’interrogatorio del Pinelli, diventerà a sua volta il bersaglio di un attentato mortale, pochi anni dopo.

La strategia della tensione e la difficile verità

Le indagini, inizialmente indirizzate sugli ambienti anarchici, si rivelano un vicolo cieco. Col tempo emerge un’altra verità: la bomba è stata piazzata da gruppi neofascisti, con il supporto di settori deviati dello Stato. L’obiettivo? Creare panico e giustificare una svolta autoritaria. È la cosiddetta “strategia della tensione”, un piano che mira a destabilizzare il Paese per rafforzare il potere di determinate forze politiche e militari. Da questo momento l’Italia vivrà un incubo collettivo per più di vent’anni che resterà nella memoria come “gli anni di piombo”.

Negli anni successivi, il caso di Piazza Fontana viene riaperto più volte. I processi si susseguono, ma le condanne definitive non arrivano mai. Alcuni esponenti dell’estrema destra vengono accusati, ma le assoluzioni e le prescrizioni lasciano un senso di giustizia incompiuta. Ancora oggi, la verità completa rimane avvolta nel mistero.

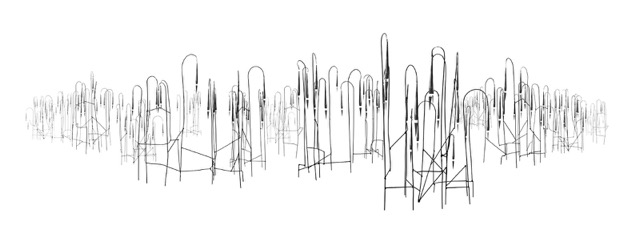

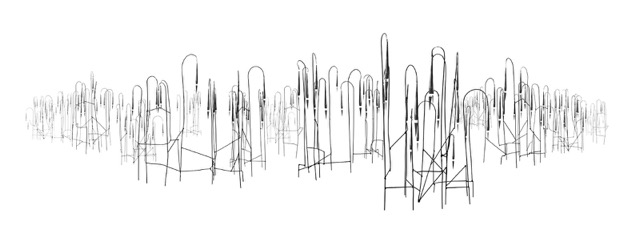

Il monumento “Non Dimenticarmi”: un nuovo simbolo di memoria

Oggi, Piazza Fontana non è solo il luogo di un tragico attentato. Diventa anche simbolo di memoria e resistenza. Proprio in questi giorni, iniziano i lavori per la realizzazione di “Non Dimenticarmi“, un’installazione ubana dedicata alle vittime delle stragi della strategia della tensione. Il monumento, donato dal Comitato “Non Dimenticarmi” al Comune di Milano, sarà posizionato in via Beccaria davanti a piazza Fontana, nell’area verde prospiciente la piazza.

L’opera è composta da 137 steli con campane a vento, ognuna dedicata a una vittima degli attentati che hanno insanguinato l’Italia degli anni di piombo, tra il 1969 e il 1980. Oltre a Piazza Fontana, il tributo ricorda gli attentati di Gioia Tauro, Peteano, la Questura di Milano, il treno Italicus, Piazza della Loggia, Piazzale Arnaldo e la Stazione di Bologna. Il suono delle campane, mosse dal vento, rappresenta la voce di chi non può più raccontare, un monito per le future generazioni.

Il progetto nasce dal basso, sostenuto da cittadini e istituzioni che vogliono colmare un vuoto nella memoria pubblica. Autofinanziata grazie al contributo di tante persone, l’installazione diventa un luogo di riflessione permanente, un simbolo di impegno civile contro la violenza e la manipolazione della verità.

L’opera porta la firma dell’artista Ferruccio Ascari, noto per il suo impegno civile e sociale attraverso l’arte. Con “Non Dimenticarmi”, Milano rinnova il suo impegno nel ricordare e nel non lasciare che la storia venga dimenticata o distorta. La memoria delle vittime di quegli anni di piombo diventa un messaggio per il futuro: perché conoscere il passato è l’unico modo per evitare che si ripeta.

“Non Dimenticarmi non si esaurisce nella sua parte

Ferruccio Ascari

visibile, ma l’azione politica collettiva che l’accompagna è parte integrante, non secondaria, dell’opera stessa”

Foto copertina da wikimedia commons: [[File:DSC02942 – Milano – Piazza Fontana – La fontana – Foto di Giovanni Dall’Orto – 29-1-2007.jpg|DSC02942_-Milano–Piazza_Fontana–La_fontana–Foto_di_Giovanni_Dall’Orto-_29-1-2007]]

Potrebbe interessarti anche:

Manifesto di Ventotene: anche tu non l’avevi mai letto?

Emanuele Filiberto e il caso dei gioielli di Casa Savoia

Pier Paolo Pasolini: “Io so. Ma non ho le prove. E neanche gli indizi”.

![Strage di Piazza Fontana a Milano, il memoriale non dimenticarmi - Zetatielle Magazine - 1200px-DSC02942_-_Milano_-_Piazza_Fontana_ - wikimedia Commons-_La_fontana_-_Foto_di_Giovanni_Dall'Orto_-_29-1-2007 [[File:DSC02942 - Milano - Piazza Fontana - La fontana - Foto di Giovanni Dall'Orto - 29-1-2007.jpg|DSC02942_-_Milano_-_Piazza_Fontana_-_La_fontana_-_Foto_di_Giovanni_Dall'Orto_-_29-1-2007]]](https://www.zetatielle.com/wp-content/uploads/2025/04/Strage-di-Piazza-Fontana-a-Milano-il-memoriale-non-dimenticarmi-Zetatielle-Magazine-1200px-DSC02942_-_Milano_-_Piazza_Fontana_-_La_fontana_-_Foto_di_Giovanni_DallOrto_-_29-1-2007-696x522.jpg)