Maggio 1840, l’annuale esposizione della Royal Academy di Londra registra un successo enorme. In mostra un capolavoro indiscutibile di Edward Lancer “Dettar Legge” che raffigura un barboncino nelle vesti di un esperto giudice. La critica, all’unanimità, lo valuta perfetto: nel gusto, nell’esecuzione e nella finitura. Ma c’è un altro dipinto, nella stessa esposizione che trova tutta la critica concorde nel disprezzo: Battello Negriero di Joseph Mallord William Turner (1775-1851) che viene definito “incidente di cucina” o addirittura “contenuto di una sputacchiera“. Un dipinto in cui Turner raffigura dei mercanti di schiavi che gettano in mare i morti e i moribondi.

William Turner la stroncatura del pittore della luce

In realtà Turner sperava in cuor suo che quest’opera avrebbe commosso il pubblico, invece gli spettatori la descrivono come una detestabile assurdità, un dipinto del niente. Perchè questo dipinto, uno dei capolavori della carriera di Turner, gli scatena addosso una pioggia incredibile di critiche? In fin dei conti Turner era il protagonista assoluto con le sue tele alla National Gallery di Londra. Proclamato a soli 23 anni (1799) professore associato della Royal Academy diventando così il secondo accademico più giovane nella storia dell’ Academy stessa.

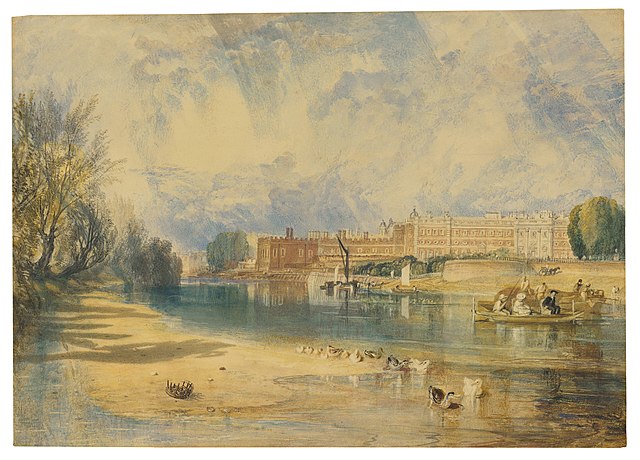

Fino a quel momento Turner non ha mai sbagliato un colpo. Poco più che ventenne il figlio del barbiere di Covent Garden è considerato il sommo pittore della Gran Bretagna. Definito come pittore della luce che emoziona gli spettatori con i suoi paesaggi incantevoli, che solleva un magico pulviscolo sulla campagna inglese, dipingendo con maestria gli effetti naturali e le trasformazioni generate dagli elementi atmosferici, invece viene stroncato. Perchè?

Il disastro della nave Zong

Verso la fine del 1830 un argomento offende la morale britannica più di ogni altro. La Gran Bretagna, fondata sul lavoro degli schiavi ha bandito la schiavitù in tutto l’Impero. Non così in Spagna e negli Stati Uniti in cui rappresenta ancora un fiorente commercio. A Londra, quindi, nel 1840, si organizza un Convegno dei Grandi e dei Giusti per esprimere l’indignazione contro questo stato di cose. Turner, molto sensibile alla causa, vuole dire la sua attraverso ciò che gli riesce meglio: la pittura.

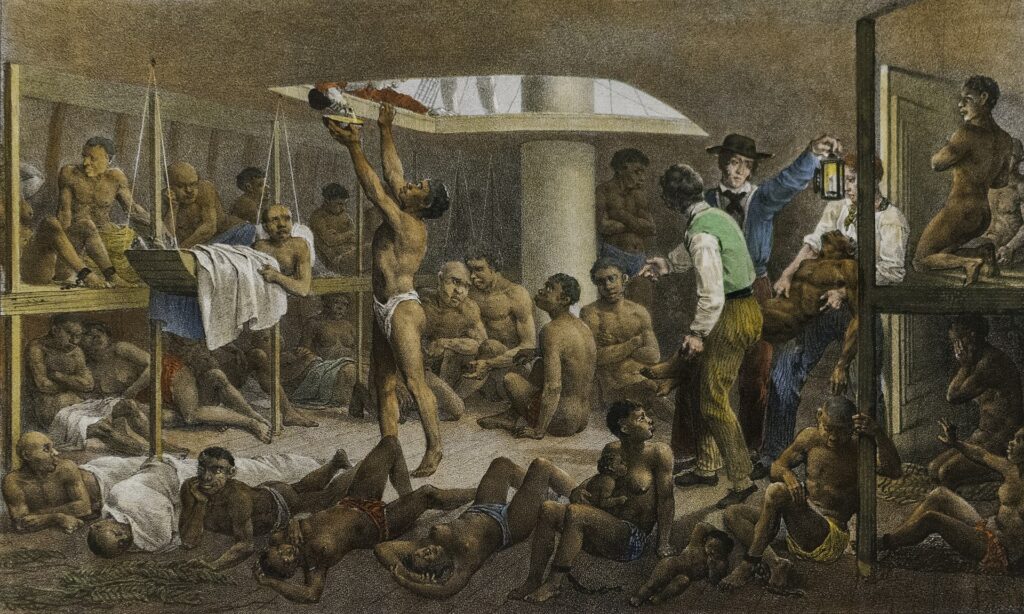

Ma Turner invece di glorificare, come tutti si aspettavano, la Gran Bretagna per la sua liberalità ne diventa la spina nel fianco. Va, infatti, a ripescare uno degli episodi più terribili ed incresciosi dell’Impero Britannico accaduto sessant’anni prima. E’ il 1781, la nave negriera britannica Zong, di proprietà di un consorzio di commercianti di Liverpool è al largo della costa della Giamaica dopo il consueto e lucroso viaggio in Africa. Ma sotto coperta qualcosa non va. Il tasso di mortalità degli schiavi in quel viaggio di rientro è molto alto. Per il comandante Luke Collingwood, ex chirurgo di bordo della William, e alla prima esperienza di comando, il viaggio si sta trasformando in un totale disastro.

L’assicurazione sulle perdite in mare

Il suo carico umano è assicurato, ma il contratto prevede il rimborso solo nel caso in cui il danno sia causato da perdite in mare e non da morte all’arrivo. Così il comandante Collingwood scende nelle stive e inizia a selezionare gli schiavi che sarebbero diventati “perdite in mare“. Il 29 novembre 54 donne e bambini sono gettati in mare dalle finestre della cabina. Il 1º dicembre la stessa sorte tocca a 42 schiavi maschi seguiti a ruota da 36 schiavi nei giorni successivi . Un totale di 132 africani donne, uomini e bambini con mani e piedi incatenati vengono gettati nelle acque infestate di squali dei Caraibi. Dal martirio di queste 132 persone nasce un movimento di massa per l’abolizione della schiavitù.

William Turner, il poeta della luce, l’incantatore della Gran Bretagna, decide quini di rievocare questo massacro evocandolo come un’ Apocalisse. La nave negriera Zong ci scaglia all’interno di un incubo febbricitante, fatto di catastrofe e terrore, peccato e punizione. L’imbarcazione, nel dipinto, è quasi impercettibile, inghiottita dalla spuma del mare. Diventa, nello stesso tempo, un vascello reale e un’apparizione infernale. Le acque sono ribollenti di mostri che affondano le fauci nelle carni con avidità. Il mostro marino sulla destra del centro del dipinto che pare dirigersi verso lo spettatore non è mai vissuto nelle acque della Giamaica, ma trova sicuramente casa nelle tele di Hieronymus Bosch (1450).

L’inferno in mare aperto

E’ l’inferno in mare aperto. In primo piano un’azione confusa e concitata. Catene di ferro che misteriosamente galleggiano, un arto che potrebbe essere staccato dal corpo o forse no. Un’ artefatta eccitazione che anima i pesci. Sicuramente la tela ha i suoi difetti. Ma quando il nostro sguardo le si posa sopra arriva, prepotente, un pugno nello stomaco. Turner ci trascina in quei momenti, ci annega, insieme a quei 132 schiavi, nel terrificante baratro dell’oceano. Ci immerge nella sua luce sanguigna. La stessa luce e la stessa tonalità che il nervo ottico vede quando si chiudono le palpebre sotto la luce accecante.

Sebbene le figure schiavi rappresentino, per l’unanimità della critica, il punto più basso dell’ostinato disprezzo delle regole dell’arte toccato da Turner, in realtà l’opera segna la resa quasi scultorea che la sua pittura fa dello spazio. Infatti né l’atmosfera della tempesta, né il turbinio di rossi e di ori avrebbero questa forza così dirompente se Turner non avesse “scolpito”, proprio al centro del dipinto, questa terrificante voragine nell’oceano.

Un dipinto ridicolo

La furia nera delle acque in tempesta si blocca, come se una mano imperiosa fosse passata sopra i flutti ribollenti. Il dipinto di William Turner diventa così espressione nello stesso tempo del martirio, del giudizio, della punizione e della vendetta. Ma Turner redime, all’interno dell’opera, questa tremenda colpa con un piccolo squarcio di azzurro nell’angolo superiore destro: il passaggio dall’inferno della schiavitù alla sua abolizione. Ad accompagnare il dipinto questi versi.

«Aloft all hands, strike the top-masts and belay; / Yon angry setting sun and fierce-edged clouds / Declare the Typhon's coming. / Before it sweeps your decks, throw overboard / The dead and dying – ne'er heed their chains / Hope, Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now?» «In alto tutte le mani, colpite i pennoni e avvolgeteli: / tu irato sole al tramonto e voi nubi sfrangiate / dichiarate che il Tifone è in arrivo. / Prima che lambisca i vostri ponti, gettate fuori bordo / Il morto e il morente senza pensare alle loro catene / Speranza, Speranza, Fallace speranza! Dov’è ora il tuo mercato?»

I critici, come abbiamo visto, non gli lasciano scampo. Turner diventa oggetto di barzellette. Lo definiscono un matto, un vecchio pazzo perso nella tempesta con il suo ridicolo dipinto. E il titolo completo dell’opera, “La nave negriera. Mercanti di schiavi che gettano in mare i morti e i moribondi. Tifone in arrivo”, viene definito ancora più ridicolo.

La tempesta perfetta

Il settimanale dell’epoca Punch, si unisce alle derisioni del coro della critica e inventa un dipinto dal titolo: “Un tifone brucia un liquore sopra un gorgo in tempesta. Norvegia una nave in fiamme ed eclissi con effetto di arcobaleno lunare”. Ma né il Punch né la critica colgono il punto cruciale del dipinto. Ciò che ne fa una delle più grandi opere del XIX secolo: il perfetto equilibrio tra forma e contenuto. Il risultato finale del martirio degli schiavi è la libertà.

E così, nello stesso modo, William Turner concede piena libertà al suo pennello, ai suoi colori e alla sua immaginazione. Esprime in una tela tutta la potenza di quel momento. La stroncatura della critica non lo ferma, anzi lo rende ancora più audace. Diventa il marinaio solitario in un oceano di pittura senza mappe. Ed è proprio in quel preciso momento che pone le basi dell’Impressionismo: nell’occhio del ciclone della storia, nell’oceano della luce, nei luoghi dove il piatto conformismo e la scuola dell’Accademia non oserebbero mai andare.

La nave negriera, prima acquistata da John James Ruskin nel 1843 è poi venduta a un collezionista statunitense nel 1872. Viaggia in collezioni private tra New York e Boston per poi giungere nel 1899 nel Museum of Fine Arts di Boston, dove è tuttora esposta.

Può interessarti leggere anche

Max Ernst. Pittore di sogni, illusioni e fantastiche visioni.