La calla, ovvero Lile na Cásca degli irlandesi

La calla, in Irlanda, è Lile na Cásca – o Easter lily – che traduciamo come “giglio di Pasqua”. È un simbolo. È il fiore che ricorda il sacrificio degli intellettuali di Dublino che il 24 aprile 1916 insorsero, coinvolgendo nella rivolta un migliaio di persone. Era il Lunedì dell’Angelo, quell’anno, per questo la rivolta è conosciuta come Easter Rising 1916. Trasse origine da un azzardo. La Gran Bretagna, infatti, stava combattendo la Prima Guerra Mondiale sul continente europeo e aveva lasciato sgombre di soldati le caserme che presidiavano Dublino. Tutti gli uomini erano stati spostati nelle trincee scavate per impedire l’avanzata delle truppe austro-prussiane. C’erano anche molti irlandesi, che si erano arruolati volontari nella speranza che, in cambio, il Regno Unito concedesse loro la tanto sospirata Home Rule, ossia l’autonomia.

Ma gli intellettuali di Dublino – erano musicisti, poeti, romanzieri, professori di liceo – pensarono di approfittare della situazione e d’impossessarsi con un colpo di mano della città sguarnita di soldati. Alle ore 12 in punto, davanti al General Post Office, proclamarono la Repubblica. Purtroppo i rinforzi agli ordini del generale Lowe giunsero dalla vicina Gran Bretagna già due giorni dopo, il mercoledì. Tutti gli insorti, tramontato il loro sogno d’indipendenza, furono costretti ad arrendersi tra il venerdì e il sabato dell’Ottava di Pasqua. Eppure, grazie al loro esempio, “Una terribile bellezza è sorta”, come scrisse il Premio Nobel William Butler Yeats nella poesia Easter 1916. Giudicati dalle corti marziali, sedici tra i capi della rivolta furono fucilati nei primi giorni di maggio.

L’iniziativa femminile nel decennale dell’Easter Rising

Durante i giorni dell’Easter Rising e poi con le successive condanne a morte, persero la vita oltre 250 irlandesi. E le loro famiglie rimasero senza alcun sostegno economico. Nel 1926, nel decennale della rivolta, quando l’Irlanda era Stato Libero già dal 1922, furono i membri del Cumann na mBán (Società delle Donne) a intervenire. Si fecero carico delle famiglie degli eroi di allora, vendendo un fiore simbolico all’uscita di tutte le messe celebrate per Pasqua. Serviva a ricavare fondi da destinare alle vedove e agli orfani. Fu scelta la calla, perché era chiamata Easter lily.

Spontanea in Irlanda come specie palustre, anche se rara, cominciava a fiorire proprio ad aprile. Inoltre era un tributo alla memoria di coloro che erano morti perché una leggenda cristiana narra che la calla nacque dalle lacrime e dal dolore di Eva, dopo la cacciata dal Paradiso Terrestre. Fiore di pianto, fiore di purezza e di amore eterno, nel linguaggio dei fiori. Spesso scelto per adornare l’altare delle spose, qui divenne il simbolo di chi aveva dato la propria vita per una nuova Irlanda. Nelle parrocchie più povere, la calla fu talvolta sostituita da un fiore di carta che la riproduceva. Ma continua a essere proposta ancora oggi nelle messe della settimana di Pasqua. A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, fu creato un logo specifico e il distintivo metallico che tanti irlandesi indossano nelle ricorrenze patriottiche.

Simbolo di maternità per i greci e di virilità per i romani

Nota sin dall’antichità, i greci diedero alla calla il nome della bellezza, dato che deriva dall’aggettivo kalòs. Secondo il mito, era sbocciata dalle gocce di latte materno cadute a terra dal seno della dea Era. Veniva dunque donata alle spose affinché il loro matrimonio fosse fecondo, con la nascita di molti figli. I romani videro invece nella sua forma a spada un chiaro simbolo di virilità e di coraggio guerriero.

La calla “nostrana”

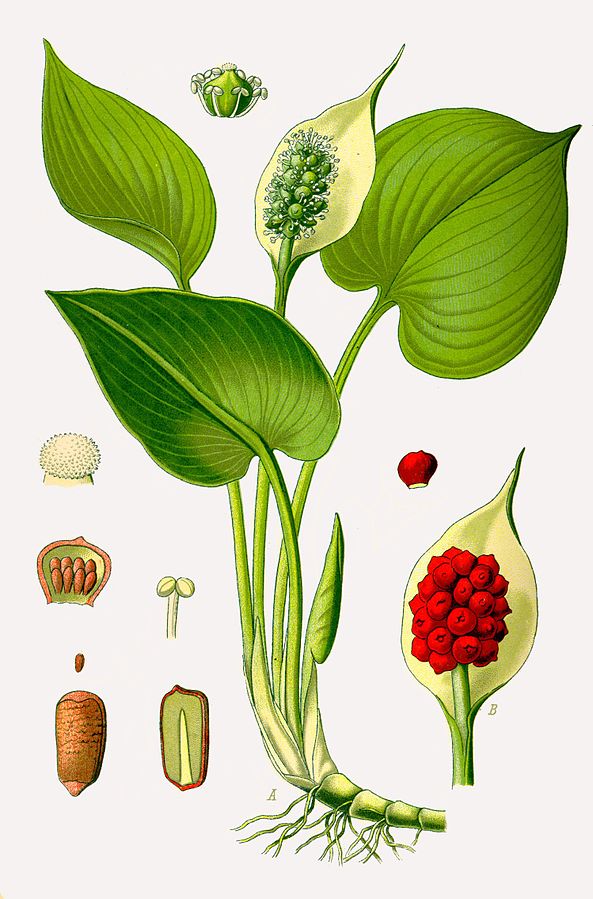

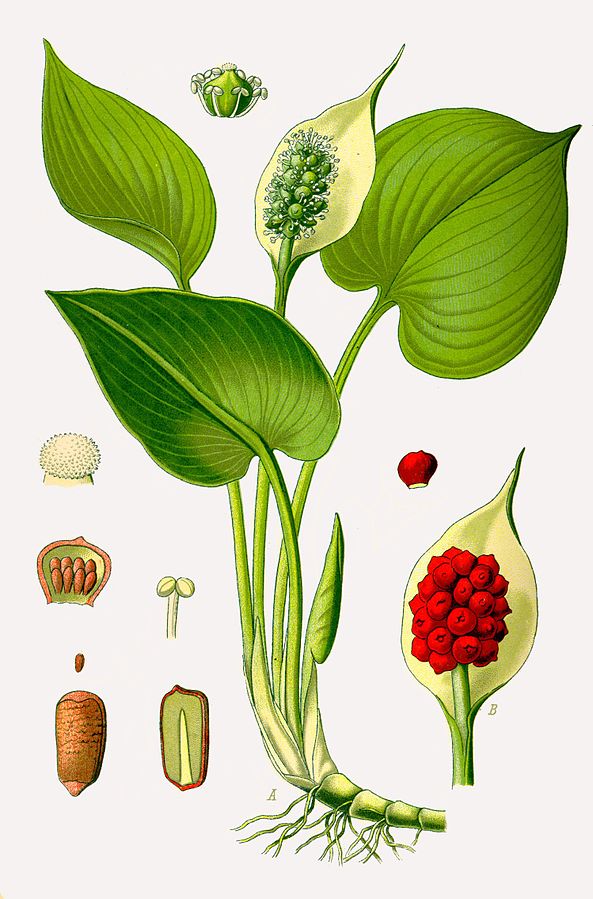

Anche se siamo abituati a vedere la calla dai fioristi e a identificarla con la Zantedeschia aethiopica Spreng., di origine africana, esiste pure una calla nostrana. Appartiene alla famiglia delle Aracee, è detta calla palustre ed è stata classificata come Calla palustris L. È rara, come anticipato, in gran parte protetta ma presente in terreni paludosi dell’Europa centrale e settentrionale, del Nord America e dell’Asia. Raggiunge un’altezza di una trentina di centimetri e ha un rizoma rampicante dal quale principiano i peduncoli delle foglie, che hanno forma cordata e arrotondata.

C’è poi la spata, un falso fiore, che in realtà è la foglia terminale degli steli fioriferi. Essa ci appare come una brattea del tutto bianca, ben distesa e ovata. Essa circonda la spiga fiorifera vera e propria, composta da piccoli fiori androgini spogli, che spuntano da aprile ad agosto. I frutti sono bacche dal colore rosso acceso.

Un potente veleno ma anche un rimedio omeopatico

La calla non ha alcun tipo di uso fitoterapico. E ci mancherebbe altro: è pericolosissima ed è una pianta velenosa! Ha addirittura un’azione corrosiva sulla pelle e sulle mucose. Anche chi la coltiva in vaso, in casa o in giardino, deve fare attenzione che non venga in alcun modo ingerita da bambini o da animali domestici. Un tempo, tuttavia, ne veniva mangiata la radice all’occorrenza, perché si era convinti che fosse un antidoto contro il morso dei serpenti, con risultati nefasti.

Tra i principi attivi del rizoma c’è un’alta concentrazione di ossalato di calcio. Lo indichiamo perché, nelle opportune preparazioni prescritte da un medico competente, in omeopatia è un rimedio prezioso. Non vi salverà dal morso di una vipera ma sicuramente vi gioverà quando avete il raffreddore o siete a letto con l’influenza.

può interessarti leggere anche

La polmonaria, i cui fiori, nell’almanacco medioevale, mutano dal carnevale alla quaresima

La viola del pensiero, nei cui fiori si specchiano gli occhi di Santa Brigida