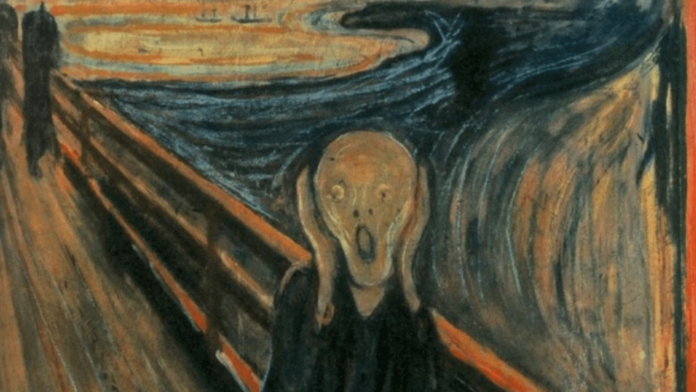

“Can only have been painted by a madman”: può essere stato dipinto solo da un pazzo. Questa la frase che, sbiadita dal tempo, si trova in alto a sinistra sull’ Urlo dipinto da Edvard Munch. No, non è l’opera di un grafomane, non è uno scempio d’arte, non è neanche l’esternazione estrema di qualcuno che non ha gradito. Quella frase, come dimostrano gli ultimi studi compiuti dai curatori del museo di Oslo, il Nasjonalmuseet, è stata scritta da Munch. Edvard sfogò sull’opera la sua frustrazione in seguito alle offese scaturite dopo la prima presentazione del quadro.

“Non è sano di mente“. “E’ instabile“. “Orribile“. “Le persone non dovrebbero considerare Munch un uomo serio con un cervello normale” decretava senza appello Henrik Grosch. Queste le critiche della Oslo del 1895 alla prima comparsa dell’Urlo. I giudizi negativi e i sospetti sulla sua salute mentale feriscono profondamente Munch, che, in un gesto di rabbia , dichiara la sua follia scrivendola direttamente sul quadro: a matita tra le nuvole rosse che fanno da sfondo. Fiumi di parole sono state dette e scritte a proposito di questa tela che porta in sé un’enigmatica ambiguità di significati. Addirittura un’opinione diffusa vuole che Munch abbia trovato ispirazione, per quest’opera, nella posizione assunta dalle mummie peruviane, dopo una sua visita al Musèe del’ Homme di Parigi.

L’urlo di Edvard Munch: “ad un tratto il cielo è diventato rosso sangue”

“Camminavo lungo una strada con due amici – scrive, fugando ogni dubbio, Edvard nel suo diario a proposito dell’Urlo –, poi il sole è tramontato. A un tratto il cielo è diventato rosso sangue e ho avvertito un brivido d’angoscia. Una morsa di dolore al petto. Mi sono bloccato, appoggiandomi al passamano, perchè avvertivo una stanchezza mortale. Sopra al fiordo blu scuro e alla città colava sangue in lingue fiammeggianti. I miei amici continuavano a camminare, e mi hanno abbandonato tremante di paura. E io ho sentito un enorme sconfinato urlo percorrere la natura“.

E ancora sempre nel diario, scrive, cinque anni prima. “Non so cos’ altro fare se non lasciare che la mia pena invada l’alba e il tramonto. Fin dalla nascita gli angeli neri dell’angoscia, del dolore, della morte erano dalla mia parte. Mi seguivano quando uscivo, quando mi addormentavo, nel sole primaverile, nello splendore dell’estate”.

Quattro versioni e due furti

Dell’Urlo, definito da Di Stefano nel suo saggio del 1994, il “manifesto dell’insicurezza ontologica, in cui risuona la cultura tedesca del romanticismo fino all’esistenzialismo di Heidegger“, Munch ne realizza ben quattro versioni. Tutte dipinte tra il 1893 ed il 1910, ma la più famosa, e quella che tutti conosciamo, è conservata alla Nasjonalgalleriet di Oslo.

L’urlo subisce due furti. La prima volta nel 1994, il giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Lillehammer. I ladri lasciano un biglietto “Grazie per la scarsa sicurezza”. L’opera è recuperata alcuni mesi dopo. La seconda volta, dieci anni dopo, nel 2004, insieme ad un’altra opera di Much: “La Madonna”. Entrambi recuperati nel 2006.

La Madonna

Anche dell’opera l’opera La Madonna Munch ne dipinge quattro versioni. Queste tele contengono un paradosso, una visione “sconvolta” come l’Urlo. la Vergine è raffigurata, sensuale e provocante con una aureola rosso sangue, simbolo di passione. In una riproduzione litografica addirittura disegna una cornice rossa percorsa da degli spermatozoi, mentre in un angolo è rannicchiato un macabro e infelice embrione che per certi versi ricorda il protagonista de L’urlo.

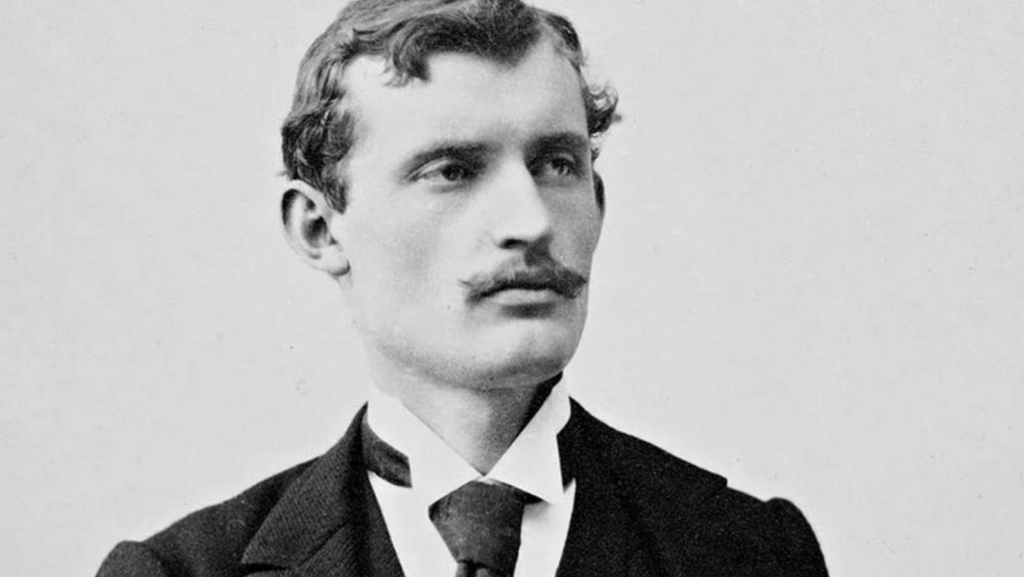

Una vita segnata dall’inferno dell’angoscia

Non si può comprendere l’opera di Munch senza considerare che tutta la sua vita è stata dominata dall’angoscia di devastanti perdite e tormenti interiori. “ La mia arte deve essere valutata alla luce di un immane fardello ereditario. La tubercolosi nel ramo materno della mia famiglia , e la malattia psichica in quello paterno“. Così scrive in una Lettera a Eberard Grisebach. E poi ancora “Un uccello rapace si è appollaiato nella mia mente, conficcandomi gli artigli nel cuore, trafiggendomi il petto col becco, ottenebrandomi il pensiero con il battito delle sue ali”. “Quando dipingo la malattia e la sofferenza io avverto, al contrario una benefica liberazione poiché nella casa della mia infanzia abitavano malattia e morte. Non ho mai superato l’infelicità di allora. Vivo la mia vita in compagia dei morti…mi ritornano in mente i minimi dettagli”.

E’ impressionante come già nella descrizione di un dipinto precedente, La bambina malata del 1866, il pittore lasci una descrizione che potrebbe essere la stessa descrizione dell’Urlo. “Ho provato infinite volte ad aggrapparmi a quella mia sensazione originaria. La bocca tremante, la pelle traslucida, cerea sulla tela. Quella bocca tremante, quelle mani tremanti..“

L’arte come catarsi

A ben analizzare l’opera di Munch, specie quella più tormentata e selvaggia, quella che arriva fino ai primi anni del Novecento, si nota come la pittura e lo scrivere rivestano per lui un intento catartico. Una liberazione da antichi fantasmi, un tentativo di guarigione dalle ombre scure. Ritroviamo tutto questo nel suo scritto: Diario del poeta pazzo (1908). Qui, in questi appunti e riflessioni, scritti durante il periodo del suo internato nella clinica psichiatrica del dottor Daniel E. Jacobson, Munch fissa le sue esperienze più devastanti. Da quella nell’ospedale in cui, nel 1902, rifiutò l’anestesia per la subamputazione del dito medio, chiedendo invece cocaina per poter seguire l’operazione da sveglio, agli elettroshock protetti durante l’internamento psichiatrico.

“Quando io traccio le mie note accompagnate da disegni, non intendo descrivere la mia vita. Per me l’importante è studiare i molteplici fenomeni ereditari che plasmano l’esistenza e il destino di un essere umano, soprattutto le forme più comuni di pazzia. Quando riesamino i miei appunti, molti mi sembrano ingenui, e mi accorgo di un’inclinazione a lamentarmi del mio destino che definirei poco degna di un uomo virile. Probabilmente ho scritto per consolarmi”.

può interessarti leggere anche

Salvador Dalì, il genio, l’eclettico, il surrealista, il reincarnato…

Bipolarismo e arte, un precario equilibrio tra tormento e creatività