1819, periferia ovest di Madrid. Francisco Goya acquista una casa, da lui ribattezzata La Quinta del Sordo, vicino al fiume Manzanares. Qui prendono vita, sui muri, quelle che verranno chiamate in seguito pinturas negras o Black Paintings: Le Pitture Nere. 14 opere realizzate a olio direttamente su muro sulle pareti del piano terra e primo piano dell’ abitazione.

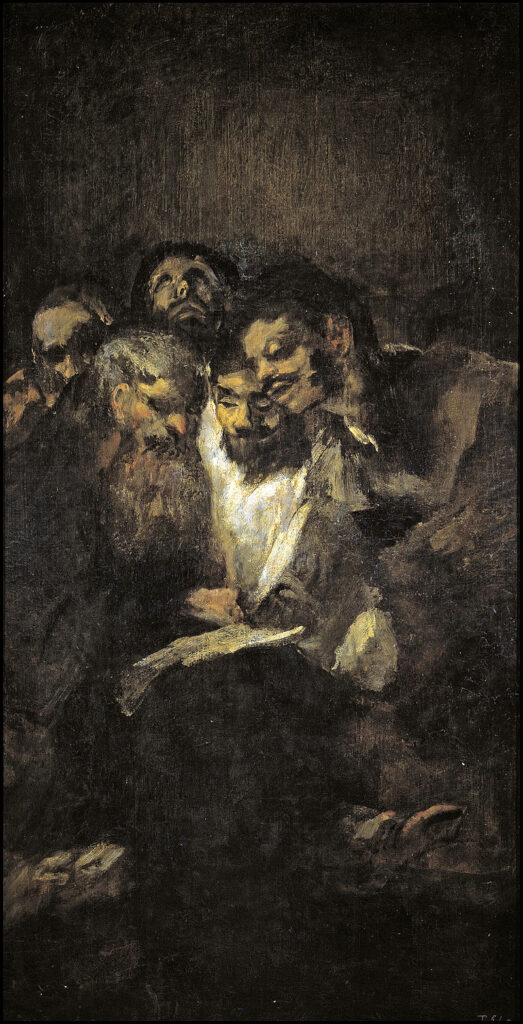

Ed è proprio a la Quinta del Sordo che Leocadia Zorrilla, la manola giovane compagna di Goya, assiste impotente ai suoi incubi tradotti sui muri in sguardi spaventati e volti distorti. Gesti e atteggiamenti riprodotti con pennellate energiche, infuriate, visibili al primo sguardo. Le pitture nere sono pitture private, personali, intime, avvolte dal mistero. Non si sa perchè le dipinse sui muri, né i titoli attribuiti in precedenza alle 14 opere oggi note come Atropo, Due uomini anziani, Due vecchi che mangiano, Duello rusticano. Il sabba delle streghe, La lettura, Giuditta e Oloferne, Il pellegrinaggio a San Isidro, Due donne e un uomo. Pellegrinaggio alla fontana di San Isidro, Cane interrato nella rena, Saturno che divora i suoi figli, La Leocadia e Visione fantastica.

Dal pathos alle metamorfosi

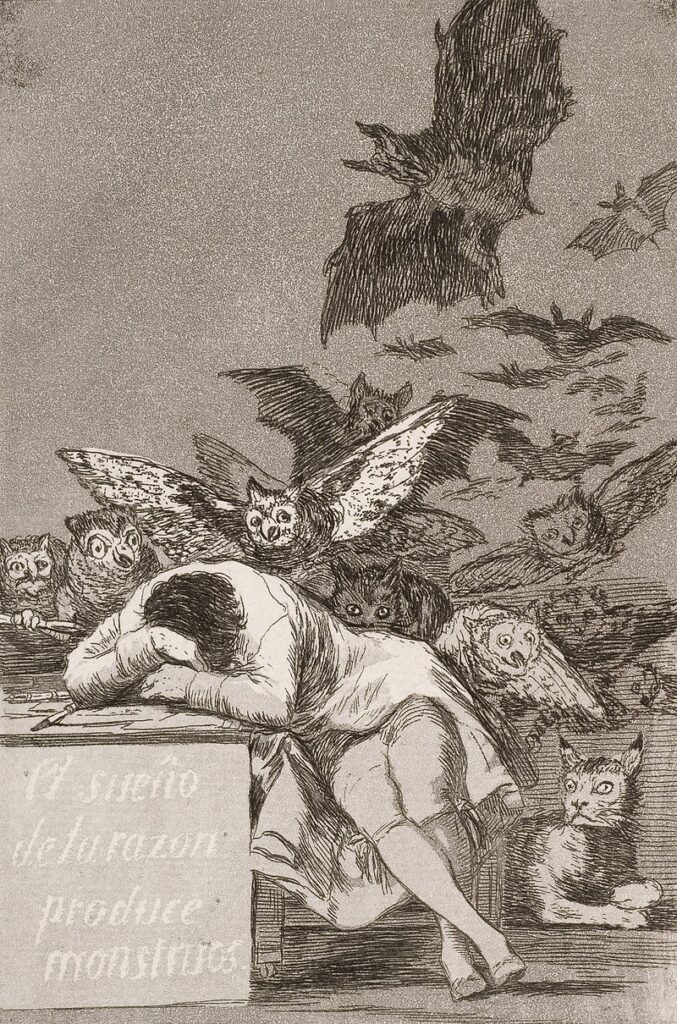

Netti contrasti di bianco, ocra e grigio. Giochi di luce che valorizzano membra e stoffe, oscurità e figure. Nelle Pitture Nere il Goya non solo produce un forte senso di unità, ma conferisce anche alla folla un’entità specifica. L’azione trasforma la figura. Il pathos di Saturno, la violenza di Judit, la serena malinconia di Leocadia, la calma attenzione del vecchio barbuto, il perverso sussurro di Oloferne. Tutte manifestazioni di quella metamorfosi che il mondo della notte attiva nelle sue innumerevoli suggestioni. La massima espressione dell’occulto, delle grottesche, e si trova nella raffigurazione del collettivo di maghi e streghe della Congrega, Il sabba.

Il sonno della ragione produce mostri

Streghe, demoni e goblin sono metafore di violenza, ignoranza, disperazione, desiderio, cieca superstizione e malvagità. “Il sonno della ragione produce mostri”, scrive Goya sotto una delle immagini più emblematiche. Profeta antesignano di espressionismo e surrealismo e dell’arte moderna. I mondi delle pitture nere sono tanti. Il mondo della violenza che ci appare in tutta la sua drammaticità di guerre, torture, scontri, duelli e risse in un insieme di vittime, carnefici e assassini. L’universo delle metamorfosi e e del grottesco, con le sue commedie radicali, le sue trasformazioni e la satira. Si aprono poi tutti gli scenari e i mondi dell’erotismo e della sensualità affiancati a quelli dell’inconscio e della paura.

Le pitture Nere di Goya sono le sue rappresentazioni più ermetiche. Non a caso, infatti, il numero delle interpretazioni critiche è vasto tanto quanto il numero dei disaccordi sul loro significato stesso. E’ anche evidente che il fatto che vederle ora in un contesto diverso da quello in cui sono nate – questi murali sono stati trasferiti su tela nel 1874, e attualmente conservati nel Museo del Prado di Madrid- accentua ancor di più l’ermetismo e la difficoltà di interpretazione.

Una pittura insidiosa da sindrome di Stendhal

Attrazione e repulsione, sgomento e stupore, perplessità e fascino da sindrome di Stendhal amplificato dall’alone di mistero. Questi i sentimenti che esplodono negli spettatori al Prado davanti alle Pitture Nere di Francisco Goya. Un mare insidioso nel quale si naviga a vista, ma nel quale ci riconosciamo per i contrasti di luce e di ombra, simili ai nostri contrasti interiori. Punto di partenza prezioso è la mancanza di definizione dell’abbigliamento che rende le opere volutamente temporanee e prive di riferimenti temporali.

Degli eventi, dei loro protagonisti , della realtà e degli accadimenti Goya si interessa a ciò che ci interesserebbe attualmente. Agli effetti psicologici, alla distorsione dei volti, agli sguardi, agli atteggiamenti spesso violenti dei corpi. E poi ancora all’atmosfera spesso onirica che circonda molte azioni, agli stati d’animo e alle interazioni tra i personaggi e tra i personaggi e la realtà.

Il flop dell’Esposizione Internazionale di Parigi

L’interesse del pubblico, come spesso accade nell’arte, non è immediato. Quando i quadri di Francisco José de Goya y Lucientes (Fuendetodos, 30 marzo 1746 – Bordeaux, 16 aprile 1828) sono presentati all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1878 , cinquant’anni dopo la morte, passano, tra l’indifferenza generale, quasi inosservati. Alcuni, invece, subiscono feroci e pesanti critiche. I tempi non sono ancora maturi. La violenza, l’irrazionalità, l’insicurezza, il grottesco sono caratteristiche che non possono più essere attribuite al solo Mondo Medievale, sono ben presenti nella nostra era e in essa hanno raggiunto il massimo sviluppo e di conseguenza le tele attraggono l’attenzione dei moderni perchè specchio di una realtà vissuta e presente. La crudeltà e la violenza degli eventi rivelano la condizione umana.

La Quinta del Sordo

Ma perchè Goya sceglie proprio la Quinta del Sordo? Innanzitutto per un desiderio di pace e tranquillità. E’ malato e avanti con gli anni. Per il pittore è fondamentale allontanarsi da Ferdinando VII e da tutti i pettegolezzi che circondano la sua giovane amante Leocadia Zorrilla. Per cui il 27 febbraio del 1819 la acquista , da Don Pedro Marcelino Blanco, per 60.000 real spagnoli. La Quinta del Sordo, chiamata così dal vecchio proprietario affetto da sordità , diventa un inquietante parallelismo con la sordità che inizia ad affliggere Goya. Lascerà poi tutto al nipote di 17 anni, Mariano Goya con il compito di preservare le opere e la casa dalle repressioni di Ferdinando VII. Per cinquant’anni le Pitture Nere, infatti rimangono occultate e nessuno ne conoscerà l’esistenza, finchè, nel 1874, il banchiere Émile Baron d’Erlanger, nuovo possessore della Quinta, ne ordina il trasferimento su tela.

Il trasferimento su tela : una scelta rovinosa

I 14 dipinti sono realizzati su muro a gesso con colori a olio. Il loro trasferimento su tela ne accresce notevolmente i danni , il deterioramento e anche la modifica delle dimensioni originali. L’intento del Barone è quello di venderli, e prima di tutto portarli, per suo capriccio e per riscuotere ammirazione, alla grande Esposizione di Parigi. Dopo la stroncatura del Trocadero, il Barone d’Erlangèr cede tutto, senza nulla volere in cambio, allo Stato Spagnolo. Accettate con l’Ordine reale de 20 dicembre 1881, le Pitture Nere da allora abitano al Museo del Prado dove ancora oggi possiamo ammirarle. La Quinta del Sordo viene demolita tra il 1910 e il 1913. L’idea di farne un Museo dedicato a Francisco Goya abbandonata.

“Così va il mondo. Ci prendiamo gioco e ci inganniamo a vicenda. Colui che ieri era la palla, oggi è il cavaliere dell’arena. La fortuna dirige la festa e distribuisce le parti secondo l’incostanza del suo capriccio.“ F. Goya

Ti potrebbe interessare anche

Van Gogh, Goya, Hayez, Morandi e Rodin. A Milano e Torino le eccezionali mostre d’autunno.

Sindrome di Stendhal: quando l’arte crea vertigini

Max Ernst. Pittore di sogni, illusioni e fantastiche visioni.

Le sculture di Messerschmidt: tra smorfie e follia.

Le identità svelate di Volker Hermes: il Rinascimento si veste di fetish

Salvador Dalì, il genio, l’eclettico, il surrealista, il reincarnato…