Il cardo di Scozia, il cardo mariano, il corniolo, il noce e la zucca, nell’almanacco medioevale di ottobre

Il cardo ci introduce nel mese di ottobre, sfogliando il nostro almanacco medioevale. In realtà, sono due le specie di cardo che si usavano principalmente nel Medioevo. La più diffusa era il cardo asinino, che poi, a partire dall’inizio del XVI secolo, assumerà il nome altisonante di cardo di Scozia. Ma aveva i suoi estimatori anche il cardo mariano, di cui vi parleremo la prossima settimana. Del corniolo vi abbiamo già narrato e trovate l’articolo tra le pagine passate di ZetaTiElle Magazine.

Possiamo comunque aggiungere che con i suoi frutti, le corniole, nel Medioevo si preparavano deliziose gelatine. Inoltre, la santa erborista Ildegarda di Bingen consigliava di mangiarne le corniole ben mature, per pulire e rafforzare lo stomaco e restituire la salute ai malati. Del regale noce e della decorativa zucca tratteremo nel corso del mese, dedicando a entrambi un articolo monografico. Torniamo quindi al cardo asinino, per spiegarvi come riuscì a nobilitarsi e a intrufolarsi nel blasone della Scozia.

Il cardo asinino, vanto della tavola medioevale

Se citiamo in senso generico il cardo, nel Medioevo, la specie di riferimento è senz’altro la cosiddetta spina bianca o cardo asinino. Spina bianca è un nome assai poetico, che deriva dalla rosetta basale biancastra. Molto meno poetico è il riferimento agli asini, che ne sono ghiotti. Il nome latino di questa Composita, Onopordum acanthium L., indica che non solo piace agli asini ma che provoca loro pure un’imbarazzante flatulenza.

Pianta selvatica e invasiva, era assai apprezzata come verdura, sulle tavole contadine. Sostituiva nell’impiego alimentare il carciofo, il cui uso è più tardo, a partire dal XV secolo. I suoi fusti, raccolti a partire da ottobre sino alle prime gelate, venivano soprattutto stufati o cotti in umido. Il cardo asinino era pure usato nella medicina popolare per curare la tosse e la cattiva digestione. Con il suo succo, si detergevano le piaghe e le eruzioni cutanee. I semi, infine, erano dati ai polli come mangime.

Il cardo asinino diventa l’araldico cardo di Scozia

Il grande fiore purpureo del cardo asinino suggestionò gli scozzesi sin dalla notte dei tempi. Una leggenda narra dell’assalto notturno al Stirling Castle. Gli invasori erano scalzi, per prendere di sorpresa, mentre dormivano, gli abitanti del castello. Ma il prato intorno alle mura era letteralmente ricoperto da cardi, che ferirono i loro piedi nudi. Le urla di dolore che si levavano dalla piana svegliarono i soldati, che riuscirono a difendere il castello.

I sovrani scozzesi scelsero il cardo quale simbolo di regalità in epoca molto antica, ben precedente al 1503, quando la spina bianca divenne l’emblema araldico della Nazione. Questa data si collega al matrimonio celebrato tra Giacomo IV di Scozia e la principessa Margherita Tudor d’Inghilterra, sorella del futuro re Enrico VIII. Esso fu cantato da William Dunbar nella celebre poesia intitolata appunto The Thrissil and the Rois, ossia “Il cardo e la rosa”.

Nell’articolo sulla rosa canina, vi abbiamo già anticipato che la rosa è il simbolo araldico dei Tudor e dell’Inghilterra. Nel 1687, il re Giacomo VII Stuart (poi Giacomo II d’Inghilterra) istituì The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, ossia “L’Antichissimo e Nobilissimo Ordine del Cardo”. Esso è il principale ordine cavalleresco scozzese e il secondo di tutto il Regno Unito (segue per dignità quello della Giarrettiera). Si fregia del motto Nemo me impune lacessit.

Il cardo di Scozia in Irlanda

Fedeli al loro trifoglio, gli irlandesi utilizzavano il cardo di Scozia per usi assai più prosaici. Nel XVI secolo, le fibre sfilacciate, ottenute dai fusti, venivano unite a quelle di lino per riempire i materassi. Dagli acheni si spremeva un olio molto apprezzato, sia per condire le pietanze sia quale combustibile per le lampade. In Irlanda, come anche in Bretagna, si mangiano pure le radici giovani della pianta, bollite e poi fatte saltare nel burro salato.

Breve descrizione botanica del cardo di Scozia

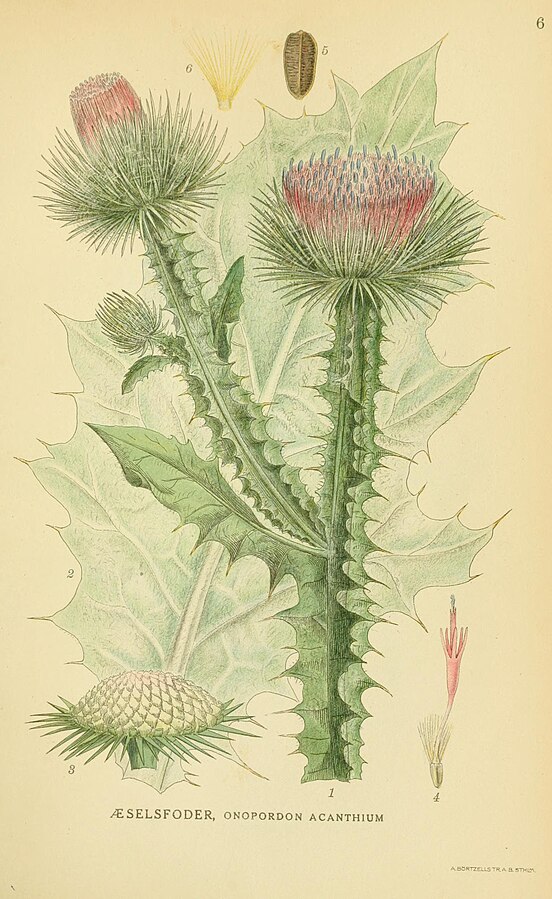

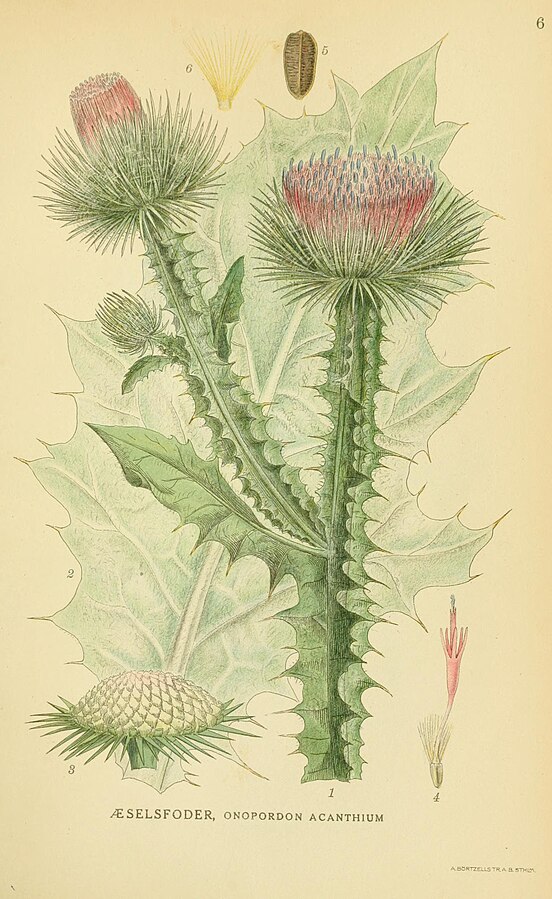

Tipico dell’Europa e dell’Asia Occidentale, il cardo di Scozia predilige i terreni incolti asciutti. È una pianta biennale molto alta (può raggiungere i 3 metri), di facile coltivazione a scopo alimentare e ornamentale. Ha fusto eretto, tomentoso, che si ramifica da metà pianta in su. Le foglie sessili sono grandi e lobate, spinose e dentate. Spesso scendono lungo i fusti quasi come ali.

I fiori, che sbocciano tra giugno e settembre, formano grandi capolini solitari sferici, con aculei riflessi all’apice. I flosculi che li compongono sono purpurei, con corolla a 5 lobi allungati e sottili. I semi sono acheni grigio-brunastri, muniti di un pappo moro, che è lungo il doppio dell’achenio stesso. Se volete riconoscerlo in natura, non fidatevi mai delle fotografie ma portatevi sempre appresso le cosiddette chiavi botaniche.

Impieghi fitoterapici del cardo di Scozia

L’utilizzo medioevale medicamentoso è giustificato da interessanti principi attivi. Il cardo di Scozia contiene, infatti, nella droga, costituita dai fiori, onopordopicrina, tannini e glicosidi flavonici. La tisana si prepara ponendo due cucchiai rasi di capolini essiccati e sminuzzati in mezzo litro d’acqua. Si porta a bollore, si spegne e si lascia in infusione per una decina di minuti. Quindi si filtra e si dolcifica a piacere. Si beve lungo la giornata, proprio come se fosse un tè o un’altra bevanda alimentare. Ma essendo il cardo anche un digestivo, si può sorseggiare pure dopo i pasti.

Giova in caso di tosse, come eupeptico e aperitivo, nei disturbi cardiocircolatori, nelle infiammazioni epatobiliari e a chi ha contratto malattie veneree. Il succo fresco, in uso esterno, si applica in caso di ulcere e di infezioni cutanee. Vengono riportati studi sperimentali in cui il cardo di Scozia sarebbe stato usato nel trattamento dei tumori. Devono assolutamente essere approfonditi e, in ogni caso, non vanno mai intraprese cure fai da te senza essere state prescritte da un medico.

Può interessarti leggere anche

L’artemisia: al primo posto la madre di tutte le erbe, secondo Odone di Meung.

L’assenzio, in lotta contro sorci e zanzare, nell’almanacco medioevale di agosto

Il fiordaliso, il fiore degli incantesimi nell’almanacco medioevale di luglio

L’achillea e le ferite d’amore, nell’almanacco medioevale di giugno