La polmonaria, altra pianta di febbraio nell’almanacco medioevale

La polmonaria, dopo avervi presentato il farfaro e il mandorlo, chiude il nostro breve elenco delle erbe di febbraio, così come venivano presentate nell’almanacco medioevale. Se il farfaro era la pianta della Candelora e il mandorlo quella di san Valentino, la polmonaria faceva da tramite tra il carnevale e la quaresima. I suoi fiori, infatti, hanno una particolarità: quando sbocciano sono rosa e, con il passare dei giorni, diventano di un bel viola vellutato.

Dato che il tempo della fioritura per la polmonaria comincia a febbraio, è curioso osservare come esso coincida spesso con il carnevale. Ma, trascorso il Martedì Grasso, con le Sacre Ceneri si entra in quaresima e allora i fiori della polmonaria sono già viola. Per gli uomini medioevali, questo era un segno del Cielo: anche la natura smetteva la veste rosea della festa e indossava quella cupa della penitenza. Del resto, il viola è proprio il colore liturgico dei paramenti sacri della quaresima.

L’indiscussa protagonista della dottrina dei segni

Nel Medioevo, cominciò a diffondersi la cosiddetta dottrina dei segni o delle segnature. Essa faceva riferimento a ipotesi già avanzate da Dioscoride e da Galeno, anche se in un contesto assai diverso, legato a un ambito prettamente filosofico. I medici medioevali notarono che, sovente, piante simili a determinate parti del corpo umano erano altresì adatte a curarne le patologie. Per analogia, il simile, non solo vegetale, ma pure animale o minerale, aveva una funzione terapeutica sul simile. Come se vi avesse lasciato una sorta di firma, che in latino si dice appunto signatura.

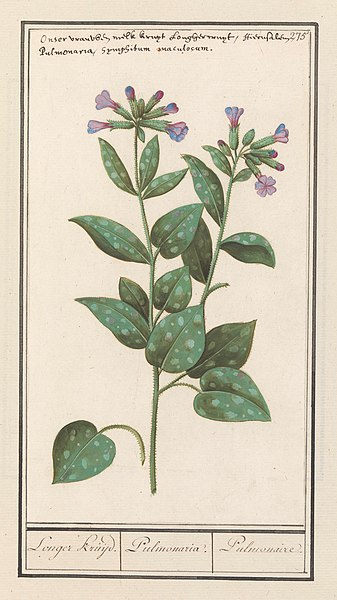

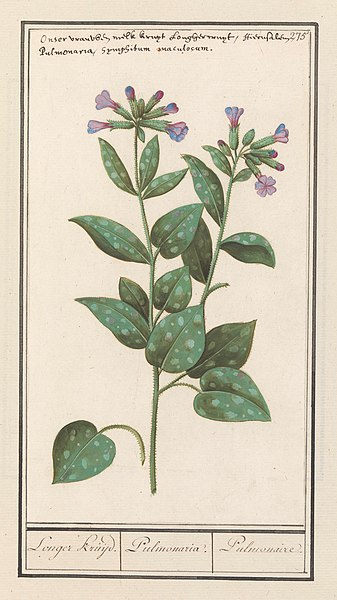

Sebbene la moderna fitoterapia si basi per fortuna sui principi attivi contenuti in ogni specie, è indubbio che la dottrina dei segni ebbe molto fortuna anche nel Rinascimento. Fu a quell’epoca che trovò il suo massimo sostenitore nel medico svizzero Paracelso. La polmonaria ne rappresenta l’esempio emblematico, riportato in tutti gli erbari di allora. Perché le sue foglie hanno piccole macchie tondeggianti bianche, che ricordano gli alveoli dei nostri polmoni. Da qui deriva il suo nome latino, Pulmonaria officinalis L., e l’uso secolare che se n’è fatto nella cura delle malattie polmonari, tubercolosi compresa.

La doppia leggenda irlandese che lega la polmonaria alla Madonna

In Irlanda, la polmonaria ha preso il soprannome di Virgin Mary’s milk drops, ovvero “gocce di latte della Vergine Maria”. Si tramanda infatti la leggenda secondo cui, durante la fuga in Egitto della Sacra Famiglia, la Vergine abbia perso alcune gocce di latte mentre nutriva Gesù. Cadute sopra una foglia di polmonaria, la chiazzarono per sempre e per i secoli venturi.

In alcune contee è anche chiamata Joseph and Mary, sempre in ricordo della fuga in Egitto. Altrove, soprattutto nell’Ovest, è invece detta Mary’s tears. Qui la leggenda muta: a macchiare le foglie di polmonaria non è più il latte della Madonna, ma le sue lacrime. Si tratta di quelle versate da Maria sotto la croce di Gesù e anche in questo caso raccolte dalla polmonaria.

Ritratto botanico essenziale

La polmonaria, che appartiene alla famiglia delle Borraginacee, è una pianta erbacea perenne, munita di una piccola radice strisciante. Predilige quale habitat i boschi di latifoglie a clima temperato. Il fusto eretto raggiunge i 30-40 centimetri d’altezza e presenta un’ispida pubescenza. Le foglie ruvide, dal colore verde cupo, sono a margine intero. Quelle basali sono riunite in rosetta e ce ne sono altre disposte lungo lo stelo. Tutte presentano le caratteristiche macchie bianche di cui vi abbiamo già parlato.

I fiori sono riuniti in racemi terminali e, come già anticipato, sbocciano rosa, tra febbraio e maggio, per diventare poi di un intenso blu violaceo. La corolla di ciascuno è tubolosa nella parte inferiore e imbutiforme in quella superiore, nella quale si evidenziano 5 punte smussate. Il frutto contiene 5 acheni ovoidali lisci.

Impiego fitoterapico della polmonaria

Le esperienze cliniche riportate da Andrea Mattioli (XVI secolo), che riferisce ottimi risultati con la polmonaria nella cura della tubercolosi, furono più volte messe in discussione. Furono addirittura negate da Boris Gethows, nel 1925, secondo il quale, sulla base di approfondite analisi, la droga era ininfluente. Una posizione intermedia, di buon senso, fu raggiunta in seguito da Kroeber che individuò nella polmonaria un’azione benefica, in caso di tubercolosi, anche se non curativa.

In fitoterapia, la droga è rappresentata dalle foglie e dalle sommità fiorite. Contiene mucillaggini emollienti nelle infiammazioni della gola e saponine che, al contrario, svolgono un’azione tossifuga. Altri principi attivi sono i flavonoidi, i tannini, gli zuccheri polisaccaridi, l’acido silicico, i sali di calcio, il potassio, il carotene e la vitamina C. Ne consegue che la polmonaria non giova solo nelle affezioni delle prime vie aeree (tosse, raucedine, afonia) ma anche come ricostituente. È indicata nella convalescenza postinfluenzale, negli stati debilitativi di bambini e anziani e nella carenza vitaminica.

I getti primaverili si possono mangiare in salutari minestre, ma è pure un buon tè da bere lungo la giornata. Per prepararlo, si mettono due cucchiai rasi di droga in mezzo litro d’acqua, si porta a bollore e si spegne subito. Si lascia in infusione per una decina di minuti, si filtra e si dolcifica a piacere. È una bevanda piacevole che ci accompagna tra inverno e primavera, tra carnevale e quaresima.

Può interessarti leggere anche

Il farfaro e le altre erbe di febbraio, nell’almanacco medioevale

L’alloro e le altre piante di gennaio, nell’almanacco medioevale

Il salice, pianta da cipria e da arpe, nel quinto mese del calendario arboreo…