Surfanta, il movimento surrealista nato a Torino nel 1964 compie Sessant’anni. Ed è un anniversario molto particolare perché lo colloca anche nel Centenario del Primo Manifesto Surrealista (1924) pubblicato sulla rivista Littérature da André Breton André Robert poeta, saggista e critico d’arte francese. Noto anche come teorico del surrealismo. Si legge nel suo manifesto che il Surrealismo è:

Automatismo psichico allo stato puro, con il quale ci si propone di esprimere – verbalmente, per mezzo della parola scritta, o in qualsiasi altro modo – il funzionamento effettivo del pensiero. Il dettato del pensiero, in assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione e al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale - Andrè Breton - Manifesto Surrealista, 1924

Surfanta e il Surrealismo

Sono davvero tantissimi gli elementi che accomunano Surfanta al Surrealismo della Parigi degli Anni Venti. Iniziamo con il nome. Il termine “surrealismo” deriva dalle parole francesi “sur” (sopra) e réalisme (realismo, realtà), ed è stato coniato per la prima volta nel 1917 dallo scrittore Guillaume Apollinaire. La traduzione letterale è “al di sopra o al di là della realtà”.

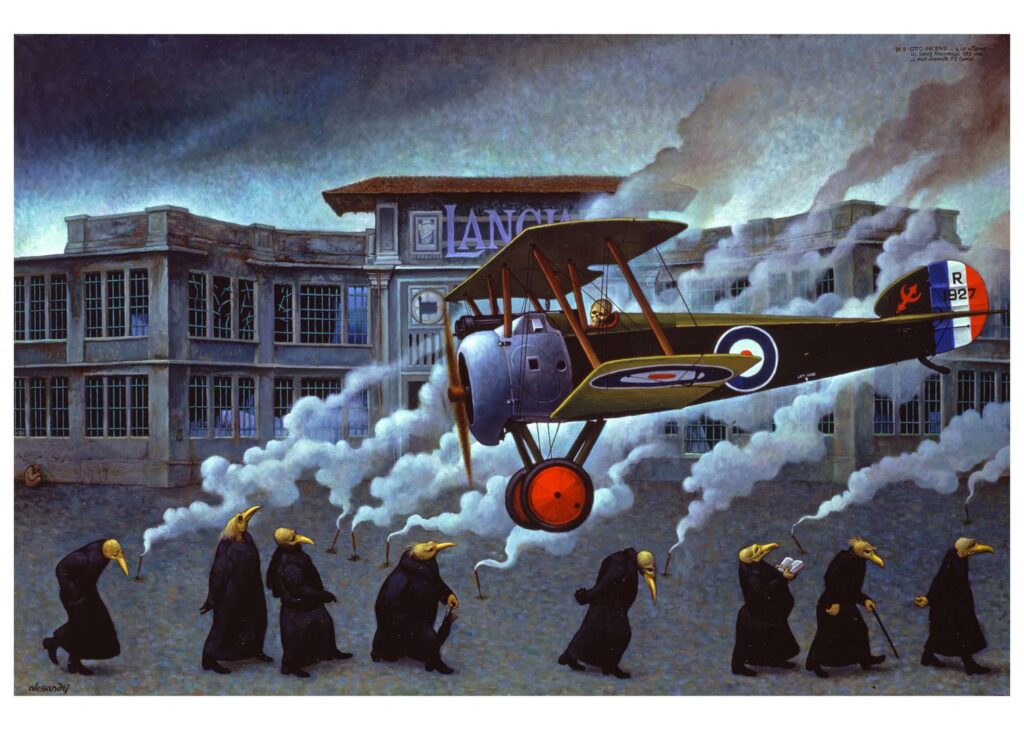

Surfanta, deriva dalle parole italiane SURrealismo e FANTAsia, ( poi in seguito declinato anche in SUbcosciente, Reale FANTastica Arte) ed è stato coniato dal pittore Lorenzo Alessandri, fondatore del gruppo medesimo, che vedrà militare nei suoi ranghi anche gli artisti Raffaele Pontecorvo, Enrico Colombotto Rosso, Silvano Gilardi detto Abacuc, Lamberto Camerini, Giovanni Macciotta, Mario Molinari. Anche altri artisti quali Bellandi, Guerreschi e Martini, militano o gravitano intorno al movimento per breve tempo, ma in tempo per condividere una prima mostra di disegni surrealisti disegni fantastici a “La meridiana” di Biella. Tra questi “frequentatori” del gruppo una particolare menzione va a Bruno Schwab.

Il concetto di Surrealismo

I punti cardine del Surrealismo sono molti. Puntare all’inconscio, mescolare il logico con l’irrazionale, creare una iper-realtà da una specie di dormiveglia che interseca sogni e reale. L’inconscio, che emerge prepotente durante i sogni, ci permette, anche da svegli, di associare, senza scopi precostituiti o freni inibitori, parole, pensieri e immagini. L’artista libera così la sua immaginazione che esprime una dimensione spontanea, onirica e casuale. L’arte modula combinazioni inconsuete. Nessuna preoccupazione estetica o morale. Protagoniste assolute diventano le associazioni fortuite e liberatorie tra idee e immagini.

E’ difficile collocare il punto finale del movimento surrealista. Sicuramente, la morte di Breton (1966) ha segnato un momento importante. Ma il Surrealismo annovera esponenti anche nella seconda metà del Novecento, come il movimento Surfanta di Torino, e continua ancora oggi ad essere una tra le più longeve, vitali e variegate avanguardie storiche.

Surrelismo e Surfanta, arti, lettere e produzioni teatrali

La Littérature e la Révolution Surrealiste

Abbiamo parlato prima di molti punti in comune tra Surfanta e il Surrealismo. Oltre alla combinazione di parole abbiamo un altro legame stretto. Il Surrealismo della Parigi degli anni Venti ha interessato letteratura, pittura, scultura, fotografia, teatro e cinema. Il movimento di Breton inizia con la rivista Littérature per poi dare vita a La Révolution Surréaliste, organo ufficiale del gruppo dal 1924 fino al 1929. Oltre a discutere di scrittura con artisti come Robert Desnos, Paul Éluard, Benjamin Péret, Jacques Prévert, Philippe Soupault, Tristan Tzara la rivista del movimento si interessa alle opere di André Masson, Max Ernst, de Chirico, Max Ernst e del fotografo Man Ray.

La Candela e Surfanta

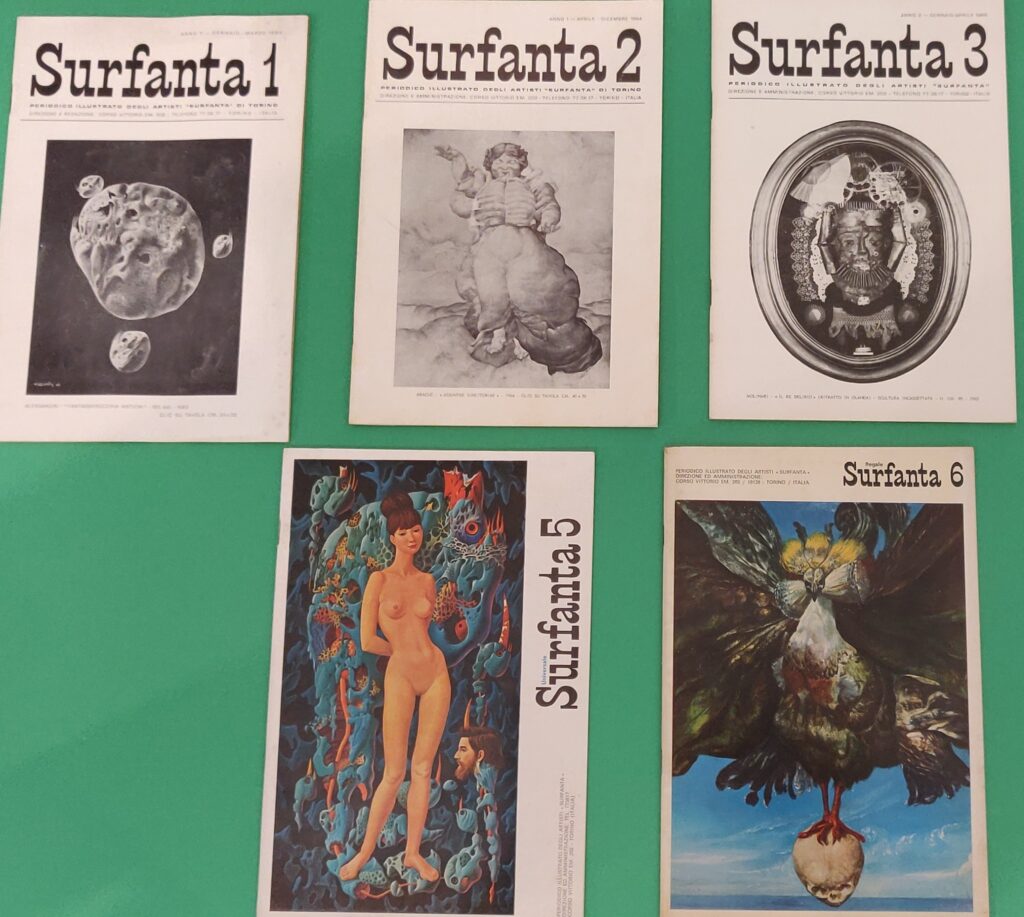

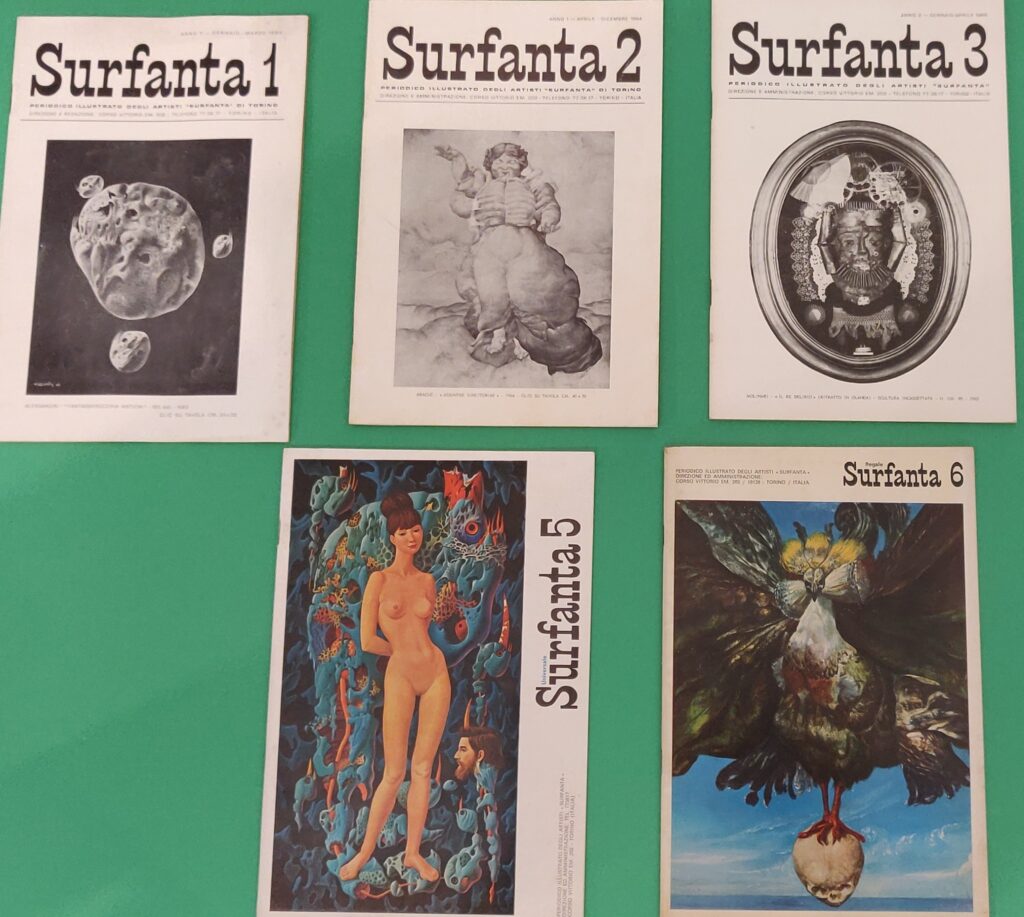

Così anche Surfanta a Torino. Alla produzione pittorica, il fondatore Lorenzo Alessandri affianca l’edizione di due riviste. “La candela”, che nei primi tempi pubblica solo disegni e di cui escono circa trenta di numeri sino al ’62. Poi, nel gennaio del ’64 esce “Surfanta 1” il primo vero numero in cui, scrive Alessandri “oltre alle riproduzioni delle fantasie di Abacuc, Camerini e mie, presentava anche quelle di Colombotto Rosso, Macciotta, Molinari e Ponte Corvo”.

Il teatro e gli scritti

Una riflessione a parte meritano gli scritti presenti nelle due riviste. Anche qui il parallelismo con Breton è evidente. Il movimento parigino è importante per l’influenza che esercita sulla drammaturgia d’avanguardia di Cocteau, Pichette, e Schéhadé per fare qualche nome andando a rompere il razionalismo borghese e aprendosi all’uso non semantico del linguaggio, all’evasione verso il meraviglioso. In Surfanta ecco che anche l’omonima rivista ospita tra le sue pagine, un omaggio all’uso non convenzionale del linguaggio con “Rifiuto“, una Commedia in tre Atti di Giovanni Macciotta e Mustafà una favola su un gatto di Colombotto Rosso in cui si legge. ” – Che è pelo, che è gatto? – Pelo è morbido cuscino, gatto pabile. – Che è luna e fiori? – Luna è cosa per addormentare, per occhi. -Che è vento? E’ parola di terra arida. – Che sono uccelli? – Uccelli sono petali che svaniscono -.Perchè cadono i petali? Per ringraziare la notte. – Che sono i lamenti? – Sono i figli delle cascate che muoiono ubriachi“.

Il Manifesto Surfanta

Così come Breton pubblica il Manifesto Surrealista ( in realtà ne pubblicherà poi un altro nel 1930) anche il gruppo Surfanta pubblica, nel numero 1 dell’omonima rivista il suo Manifesto in cui si legge. “I nostri antenati furono gli autentici seguaci dell’ “Ars Regia” e risalendo sull’albero che ha radici nel Cielo, forse riconquisteremo le “tavole del Destino” e con la spada e la rosa, la folgore e la lancia ci distingueremo con eguale forza da chi per troppo amore per la materia o per le forme apparenti ha tradito il significato religioso dell’arte. Questo il nostro programma per oggi e per sempre“[…]”Surfanta” accetta dunque di essere fuori dal tempo, perché possiede una profonda fede in quelle categorie superiori che si chiamano Dio e deità infernali, paura e lotta con la morte, superamento della angoscia esistenziale sfidando il custode del limitare, per attingere alle scintille dell’ “Anima Mundi“.

L’occulto la magia e l’alchimia

Altro parallelismo tra il Surrealismo e Surfanta è l’interesse per la magia, l’occulto ed esoterismo. Ma attenzione nulla a che fare con le tematiche soprannaturali. Molti sono i riferimenti alle pratiche dell’occulto e della magia nei testi e nelle dichiarazioni programmatiche dei surrealisti. Tra le pagine di Breton se ne trovano molti, nel Secondo Manifesto del Surrealismo, Breton scrive che “le ricerche surrealiste presentano, quanto al loro obiettivo, una notevole analogia con le ricerche alchimistiche”. Arrivando, lo stesso Breton , nel 1957, alla pubblicazione del libro L’art magique, in cui la relazione tra arte e magia viene sviluppato in modo molto approfondito. La magia, l’esoterismo, l’occultismo rendono l’immaginazione un terreno fertile per la creatività, negandola al dominio della ragione. Per Breton la magia è fondamentale. E’ espressione di una volontà forte, rifiuta la rassegnazione e la sottomissione, implica “protesta, se non rivolta”.

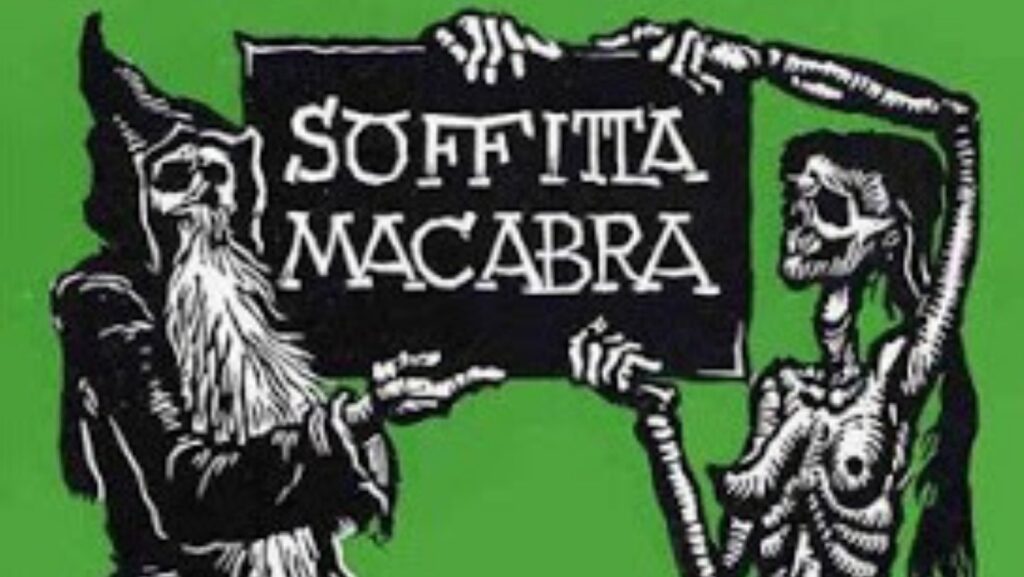

Soffitta Macabra

Ed ecco, anche a Torino tra il ’44 e il ’45, comparire nel quartiere di Cit Turin , precisamente in via Aurelio Saffi 15 bis, la “Soffitta Macabra”. Un luogo creato dal capitano Surfanta Lorenzo Alessandri, per fare arte ma anche intavolare discussioni, riunioni e ricerche sul paranormale e sull’occulto. Il luogo è arredato con teschi e ossa umane trafugate di notte nei cimiteri ed utilizzate per gli studi di pittura sull’anatomia umana (così riportanp Melotti – Munari in La città magica, Tacchini editore). Ma si trovavano anche molti oggetti legati all’occulto, all’esoterico e all’alchimia. Come non ricordare inoltre che Alessandri si tiene incollata addosso, suo malgrado e per molto tempo, la nomina di Papa Nero e le vere o presunte frequentazioni con Gustavo Rol il cui nome compare comunque sulla porta della Soffitta Macabra.

Il senso dell’ introspezione di Surfanta

Si legge nel Manifesto di Breton che occorre “raccogliere tutte le informazioni possibili relative a forme che potessero esprimere l’attività inconscia della mente”. Sigmund Freud con il suo saggio L’interpretazione dei sogni del 1899 ha influenzato e non poco i Surrealismo. Ed ecco che la stessa introspezione e attenzione al mondo onirico la ritroviamo in Surfanta. Lamberto Camerini a proposito della sua pittura dirà “Ecco le magiche paludi dell’inconscio che soffocano i ricordi che li restituiscono alla realtà nei momenti d’ozio. Sono questi i pensieri più veri della nostra esistenza? Oppure le oniriche immagini che ci tormentano la notte? Forse dobbiamo tenere tutto celato. E’ impossibile credere di poter soffocare le percezioni ed ecco allora l’evidenza, l’esibizione pubblica di noi stessi, la nostra verità“.

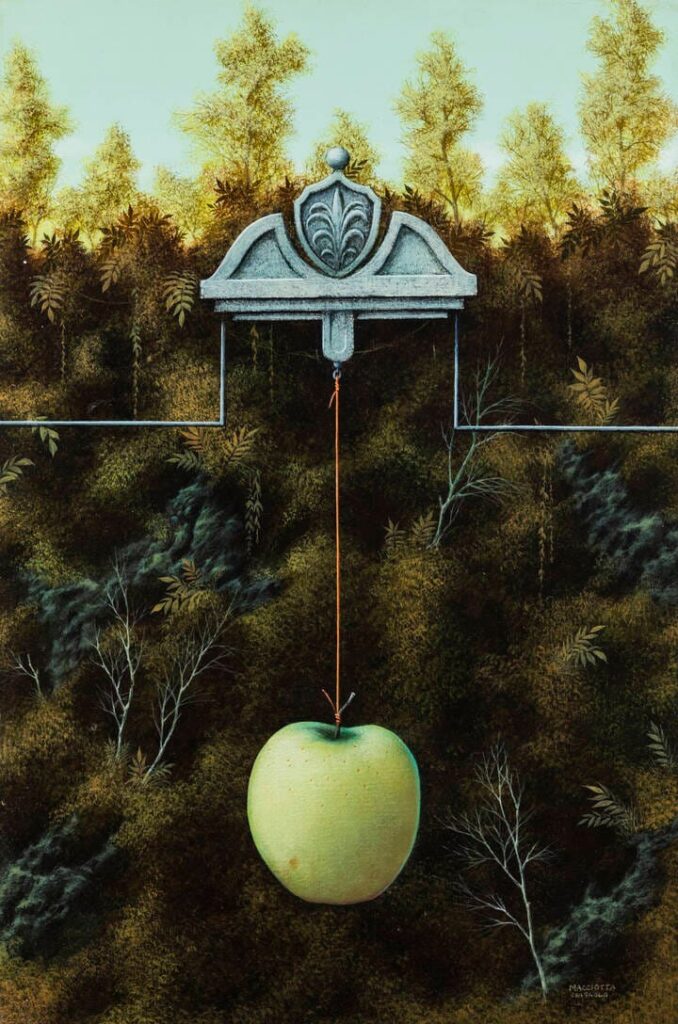

Un mondo metafisico e romantico

“Ritrovo oggi, in questi tuoi nuovi dipinti, maturi e sicuri, la mano e lo spirito dello scolaro di allora, ma che ha valicato le paludi del surrealismo di maniera, ed è approdato a un suo mondo tra metafisico e romantico, in cui si aggirano, almeno mi pare, Verlaine, Baudelaire, Guido o forse Sbarbaro“. Così Enrico Paolucci, suo vecchio maestro, scrive in una lettera a Giovanni Macciotta.

Anche Mario Molinari, che si staccherà poi dal gruppo per intraprendere una carriera autodidatta da scultore, scrive sul Numero 3 di Surfanta “Mentre il mio corpo si consuma, sto pensando se i suoi vapori saranno attirati nella grande cappa semisferica ose, invece, si mischieranno con l’infinito. Può darsi che avvenga l’un e l’altro fatto e ch’io mi ritrovi al medesimo tempo fasciato di infinito e circoscritto da una cappa semisferica”.

Il fantastico

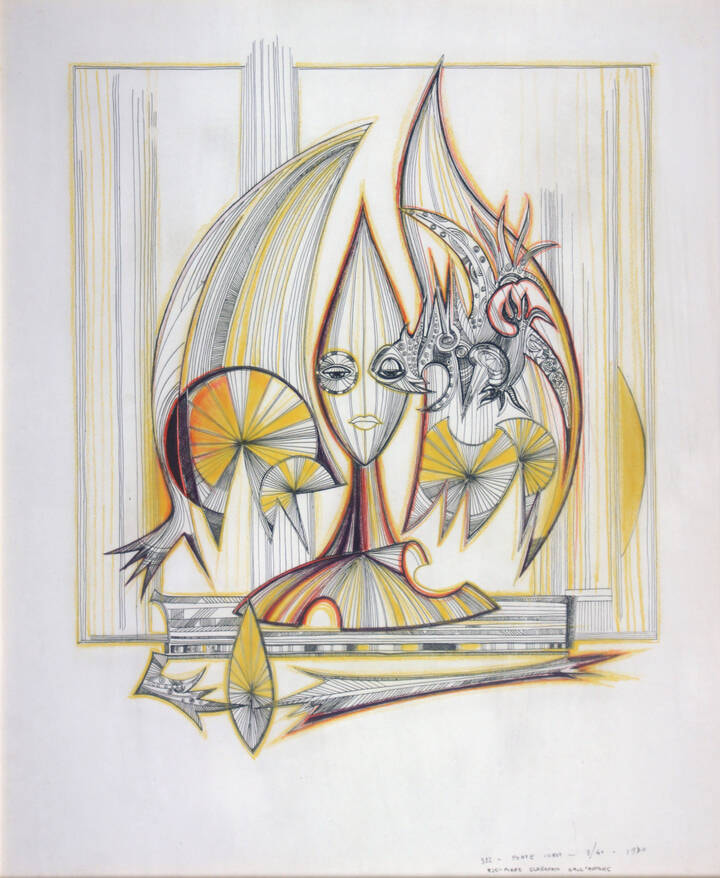

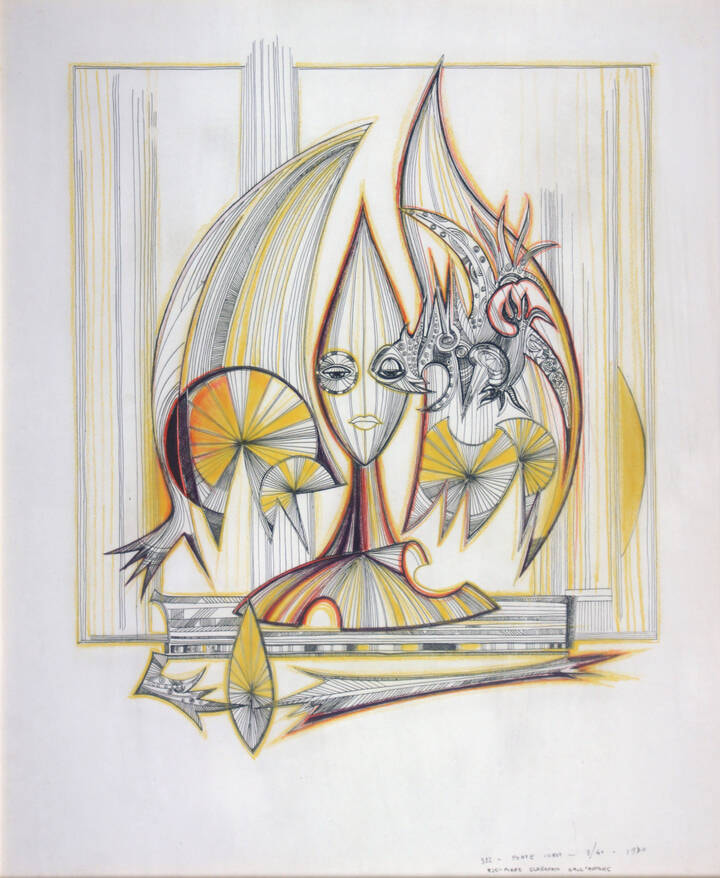

E poi come non arrivare alle creature fantastiche e immaginarie di Raffaele Pontecorvo, ai volatari, alle balene, ai bufali, ai tori primigeni, ai rinoceronti, alle «meta-immagini» di Silvano Gilardi detto Abacuc. Oppure non perdersi nelle raffinate ed eleganti stilizzazioni, al rapporto mistico con la pittura e alle creature fantastiche e stilizzate di Raffaele Pontecorvo, O pensare ai fantastici mostri di Alessandri. E guardando questi dipinti non si può non pensare a certe rappresentazioni di Max Ernst e del Surrealismo degli Anni Venti.

100×60 disegno su carta foto da web Casa d’aste Santì Agostino

Le celebrazioni dei Sessanta anni Surfanta

Per il sessantennale del gruppo Surfanta sono in programma a Torino numerose iniziative condotte dall‘Associazione no profit Le Tre Dimensioni che ha già organizzato nel 2021 la mostra Lorenzo Alessandri tra inconscio e surreale. “ Saranno numerosi gli eventi di avvicinamento a partire dalla primavera che vedranno un legame particolare con il Circolo della Magia di Torino e il Museo della Magia di Cherasco di Don Silvio Martelli per arrivare anche a bambini i e avvicinarli tramite la magia all’arte come era poi la base del surrealismo indicata da Breton – spiegano dal direttivo dell’associazione. –

“Stiamo coinvolgendo i più importanti collezionisti del gruppo Surfanta e un paio di prestigiose gallerie per la preparazione della mostra che andrà a cadere anche nella settimana dell’arte. Stiamo invitando numerosi esperti di surrealismo e di esoterico in eventi che vedranno tingere di surreale l’intera città di Torino in luoghi sempre diversi. Ovviamente, proprio perché l’arte è di tutti, e questa vuole essere una festa, saranno tutti eventi gratuiti’.

E che festa Surfanta sia.

Può interessarti leggere anche

Museo Alessandri: la direttrice diffida una noprofit e chiede 5000 euro.

Lorenzo Alessandri: il pittore dell’inconscio con la certezza del surreale.

Lorenzo Alessandri e Gustavo Rol, due volti della Torino Magica.

Max Ernst. Pittore di sogni, illusioni e fantastiche visioni.

Collegno tra Inconscio e Surreale con la mostra di Lorenzo Alessandri