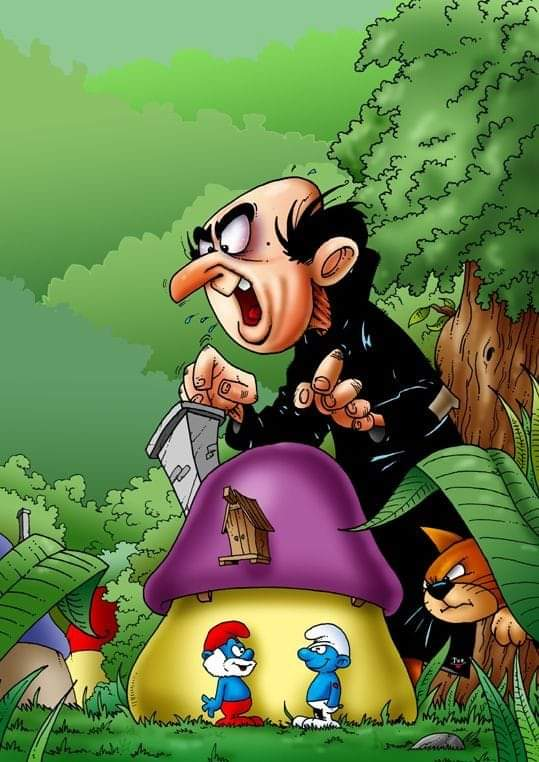

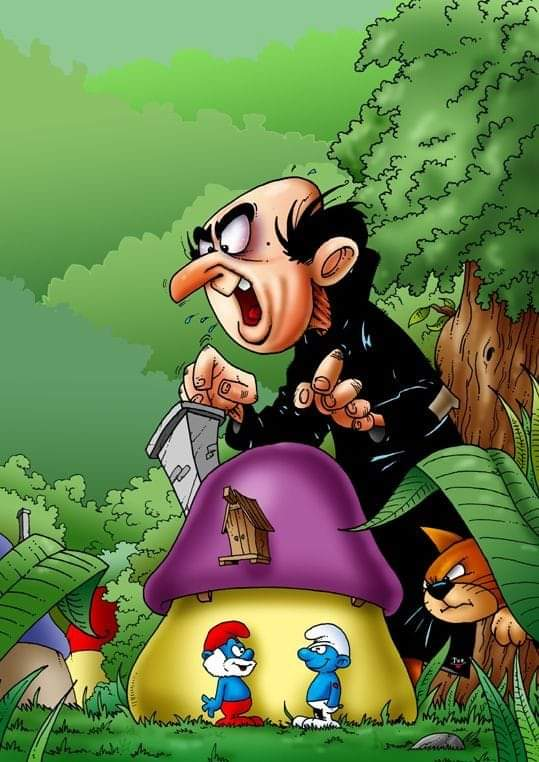

La salsapariglia, nel mondo tutto blu dei Puffi

La salsapariglia, nell’immaginazione di generazioni di bambini, è sempre associata ai Puffi, i celebri ometti blu inventati nel 1958 dal fumettista belga Peyo. Nel loro villaggio, in cui le casette sono funghi e che è saggiamente amministrato dal Grande Puffo, tutti sono impegnati a procacciarsi la salsapariglia. Essa costituisce l’alimento base dei 99 Puffi e guai se venisse a mancare: perderebbero anche il colore blu della pelle! Per procurarsela, i Puffi fanno frequenti sortite nella boscaglia, sfidando la minaccia del mago Gargamella. Questo stregone spelacchiato tenta infatti di catturarne sei che, secondo lui, una volta bolliti nel veleno di serpente, gli darebbero la pietra filosofale.

Una pianta nota sin dall’antichità

Ma la salsapariglia non è un nome buffo, inventato per far sorridere i più piccini, come avviene per il mago Gargamella. La salsapariglia esiste davvero! Ha assunto questo nome spagnoleggiante dopo la scoperta dell’America, quando i conquistadores impararono dagli indigeni a usarla per curare la sifilide. Nel mondo antico, era invece conosciuta come smilace ed è così che è stata catalogata: Smilax aspera L. Dal punto di vista botanico, ce ne parlano già Teofrasto e Plinio. E in letteratura fu cantata da Euripide (Le Baccanti) e da Ovidio e citata da Platone (La Repubblica). Era legata ai culti misterici dionisiaci e, nonostante le spine acute, intrecciata a ghirlanda e portata in testa dalle baccanti, durante le danze.

L’amore mitologico tra Smilace e Croco

Secondo la mitologia greca, Smilace era una ninfa di cui s’innamorò perdutamente il guerriero Croco. A causa dell’opposizione degli dei dell’Olimpo, che non gradivano il sentimento nato tra una ninfa e un semplice essere umano, Croco si suicidò. Fu allora trasformato nel fiore omonimo, del quale vi parleremo la settimana prossima. Quanto alla ninfa Smilace, fu anch’essa tramutata in una pianta rampicante che è appunto la nostra salsapariglia.

Fedele al detto Bacco, tabacco e Venere

Nel Rinascimento, la salsapariglia godette di grande fama quale rimedio contro le malattie veneree, soprattutto contro la sifilide. Fama che, nel corso dei secoli, è stata parecchio ridimensionata. Questo vale per la specie europea, che ha principi attivi assai più blandi rispetto a quelle tropicali. Essa è tipica della macchia mediterranea ma si presta a essere interrata anche altrove, perché non teme né il caldo eccessivo né il gelo.

Nelle Isole Britanniche, e in particolare in Irlanda, giunta come pianta ornamentale, è stata poi usata per un duplice scopo. Qui è chiamata sarsaparilla in inglese e sarsparail in irlandese e se la sono fumata come se fosse tabacco. Anzi, i sigari di salsapariglia erano consigliati addirittura agli asmatici, come se il fumo potesse essere una cura. Infine, loro che sono così amanti della birra, ne hanno ricavato una bevanda simile che, prodotta, imbottigliata e commercializzata, ha il suo mercato di estimatori.

Un ritratto botanico della salsapariglia

Non si direbbe ma, proprio come i gigli, appartiene alla famiglia delle Liliacee. Si tratta di una liana arbustiva rampicante e sempreverde, alta da 1 a 3 metri, i cui rami flessibili sono cosparsi di spine acuminate e temute. Ciò si desume dai nomi popolari che le sono stati affibbiati: stracciabraghe, strazzacausi o edera spinosa. Chi vi scrive queste note è ligure e ricorda come nel suo dialetto sia detta unge de gattu. Le foglie alterne, assai coriacee e lucenti, sono a forma di cuore allungato e sagittato e presentano nervature longitudinali. Sono di un bel verde scuro, a volte chiazzate di bianco, con il margine dentato.

I fiori, che sbocciano tra agosto e ottobre, sono piccoli e profumati, a 6 petali, con sfumature che variano dal verde, al bianco, al giallo. Sono riuniti in spighe che sosterranno poi le bacche globose. Queste sono verdi da acerbe ma diventano rosse nel periodo invernale. Assumono poi, verso aprile, un colore nerastro che, secondo Pierre Lieutaghi, è “sospetto”, tanto da sconsigliarne l’ingestione. D’altronde sono belle eppure assolutamente insipide: piacciono soltanto agli uccelli.

Fitoterapia e principi attivi

I principi attivi della salsapariglia sono numerosi e interessanti. La droga medicinale è costituita dalla radice grossa e fibrosa. In essa troviamo smilacina, acido salsasapinico, salsasaponine, olio essenziale, resine, ossalato di calcio e amido. Il decotto giova quindi come depurativo del sangue e come buon diuretico (per eliminare l’eccesso di urea e acido urico). Ha un’azione positiva per contrastare artrite e reumatismi. Aumentando la sudorazione, è considerato un valido rimedio anche negli stati influenzali e quando si è raffreddati. Applicato sulla pelle per mezzo di garze imbevute, lenisce eczemi, dermatosi ed herpes.

Si prepara in modo casalingo ponendo due cucchiai rasi di radice in mezzo litro d’acqua, si fa bollire per una decina di minuti, si tiene in infusione per un quarto d’ora, si filtra e si dolcifica a piacere. Si beve lungo la giornata, esattamente come se fosse un tè. Del resto, la salsapariglia è anche una pianta alimentare. In alcune zone d’Italia (ad esempio, in Salento), i teneri germogli primaverili si cucinano alla maniera degli asparagi selvatici. Sono anche l’ingrediente principale di ghiotte frittate che – ve lo garantiamo – potrete gustare a sazietà, senza il pericolo di diventare blu come i Puffi!