Greenwashing nel settore della moda “fast fashion”: Greenpeace: “dietro le etichette verdi, marchi come BENETTON, CALZEDONIA E INTIMISSIMI nascondono l’insostenibilità del fast fashion.

Non solo “cineserie” ma anche grandi marchi rientrano nel pericolo di greenwashing nel settore della moda.

Se sentiamo parlare greenwashing, immediatamente associamo la parola a qualcosa di buono e di pulito. In realtà non è così. Ma è proprio questo il bello della comunicazione: far appare buono qualcosa che non lo è affatto.

Il Greenwashing è una strategia di marketing molto in uso negli ultimi tempi ed è anche molto efficace. Invade tutti gli spazi pubblicitari televisivi e riempie i social, contenitori di post visualizzati da milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

Il termine “greenwashing” è stato coniato nel 1986 dall’ambientalista Jay Westerveld. In pratica, è un ingannevole espediente di marketing inteso a fuorviare i consumatori che preferiscono acquistare beni e servizi da marchi attenti all’ambiente.

Quando un’azienda, un’organizzazione o un’ente spende più tempo e denaro per dichiararsi rispettosa dell’ambiente piuttosto che per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale, sta facendo del greenwashing.

Greenwashing nella Fast fashion

La moda a basso costo si basa su un’economia lineare e il suo devastante impatto ambientale e sociale non emerge dai claim di sostenibilità dei marchi della moda. Molti prodotti sono

spesso accompagnati da termini come “eco” “green” ”cares” e da etichette che richiamano alla circolarità.

Ma cosa c’è di vero in questi slogan?

Per scoprirlo Greenpeace è andata a verificare cosa si cela dietro la presunta sostenibilità di alcune etichette di marchi internazionali, controllando la veridicità di tutte quelle iniziative di marketing green autoprodotte. Nell’indagine sono state controllate le iniziative di 29 aziende che aderiscono alla campagna Detox (H&M, Zara, Benetton, Mango etc.) e quelle di altri marchi internazionali come Decathlon e Calzedonia.

Le aziende del fast fashion promuovono la loro presunta sostenibilità e il rispetto di migliori condizioni di lavoro dichiarando nelle etichette che i loro capi d’abbigliamento sono prodotti in modo sostenibile. Spesso si tratta però solo di greenwashing, come rivela il nuovo rapporto di Greenpeace Germania “Greenwash danger zone. 10 years after Rana Plaza fashion labels conceal a broken system”. Il rapporto è stato diffuso nei giorni scorsi in occasione del decimo anniversario del disastro di Rana Plaza in Bangladesh, in cui persero la vita più di mille persone, svelando al mondo cosa si cela dietro la moda a basso costo.

Seppur con alcune eccezioni, l’indagine di Greenpeace rivela come l’industria della moda, con un sistema di etichette autoprodotte presenti su molti vestiti, sta comunicando ciò che in realtà non è. Si tratta di iniziative che possono essere annoverate come eclatanti casi di greenwashing, con il serio rischio di confondere le persone e spingerle a credere di acquistare prodotti realmente sostenibili. I marchi, quindi, vendono i prodotti per quello che non sono, dimenticando di pubblicare informazioni che permettano di valutare l’effettivo impatto ambientale.

Bollino rosso per Benetton, Intimissimi e Calzedonia

Benetton e Calzedonia, i marchi italiani presi in esame, non ottengono buoni risultati. Il primo, pur avendo aderito alla campagna Detox e ottenuto importanti progressi, deve fornire molte più informazioni per riuscire realmente a “produrre meno e meglio” oltre a dover rivedere la propria definizione di “cotone sostenibile”. Calzedonia invece deve passare

dalle parole ai fatti rendendo veritiere le dichiarazioni sulla tracciabilità delle filiere e adottare un sistema che permetta di gestire le sostanze chimiche pericolose.

L’analisi ha identificato alcuni tratti comuni in molte delle iniziative esaminate. Il primo è il rischio di confondere i consumatori con etichette presentate come certificate ma che in realtà derivano da programmi di sostenibilità aziendali. A seguire, la mancanza della verifica di terze parti o della valutazione del rispetto dei migliori standard ambientali e sociali.

Inoltre, è rilevante il fatto che permanga l’assenza di meccanismi di tracciabilità delle filiere e l’assenza di riferimenti alla necessità di allontanarsi dall’attuale modello di business.

Il rapporto di Geenpeace rileva altri fattori comuni di natura mediatica, come la falsa narrazione sulla circolarità che si basa, ad esempio, sull’approvvigionamento di poliestere riciclato proveniente da altri settori industriali invece che da abiti usati. Oppure, il ricorso massiccio a termini fuorvianti come “sostenibile” o “responsabile” associato ai “materiali” che, di fatto, registrano performances ambientali solo leggermente migliori rispetto alle fibre vergini o convenzionali. E ancora: il continuo ricorso a mix di fibre come il “Polycotton o Policotone” spesso presentato come più ecologico. Infine, la scelta di affidarsi all’indice Higg per valutare la sostenibilità dei materiali, uno strumento la cui parzialità è nota e il miglioramento di un singolo aspetto/parametro della produzione (ad esempio riduzione del consumo di acqua o il riutilizzo/riciclo dei rifiuti pre-consumo).

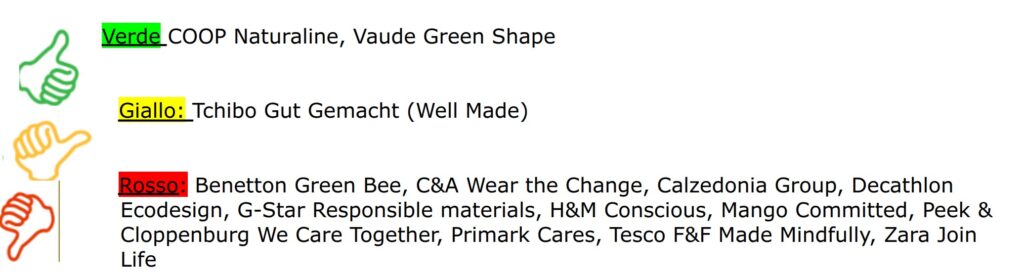

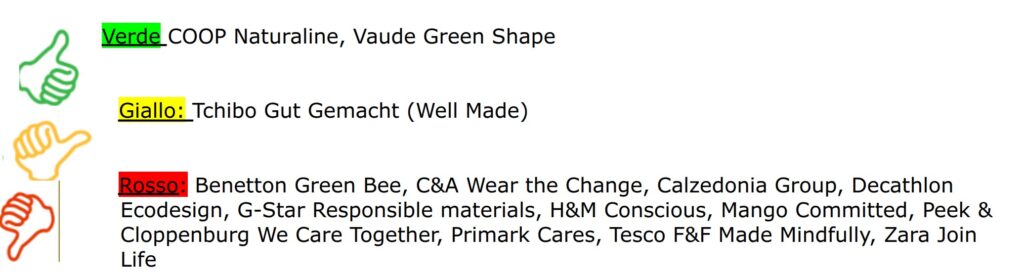

Dall’analisi effettuata da Greenpeace è stata redatta la classifica dei marchi:

Dall’indagine emerge che modelli come il fast fashion non possono essere definiti sostenibili, né ricondurre l’attuale sistema produttivo entro i limiti planetari. Le aziende hanno il dovere di allontanarsi da modelli di business lineari, trasformandosi in fornitori di servizi piuttosto che semplici produttori, e promuovere una vera circolarità che riduca gli impatti sociali e ambientali. Allungare il ciclo di vita degli abiti deve essere la priorità del settore: solo in questo modo eviteremo una moda basata sul greenwashing.

“Dieci anni dopo la tragedia di Rana Plaza, l’industria della moda continua a sfruttare i lavoratori e a generare enormi impatti ambientali“, dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. “Oggi proliferano sul mercato vestiti che le stesse aziende del fast fashion etichettano come eco, green, sostenibili, giusti, ma il più delle volte è solo greenwashing. Si pubblicizza una sostenibilità inesistente mentre in realtà sono in costante aumento gli abiti fatti di plastica usa e getta derivante dal petrolio, non riciclabili e per lo più prodotti in condizioni di lavoro inaccettabili”.

Il rapporto di Greenpeace Germania

Il rapporto di Greenpeace Germania ha svelato quel che si nasconde dietro la presunta sostenibilità di alcune etichette di noti marchi internazionali, controllando la veridicità delle informazioni riportate nelle etichette dei capi d’abbigliamento. Nell’indagine sono state controllate le iniziative di ventinove aziende (H&M, Zara, Benetton, Mango etc.) che aderiscono alla campagna Detox – lanciata nel 2011 da Greenpeace per azzerare le emissioni di sostanze chimiche pericolose nelle filiere tessili – e quelle di marchi internazionali come Decathlon e Calzedonia/Intimissimi.

Solo le iniziative di COOP “Naturaline” e Vaude “Green Shape” hanno ottenuto buoni risultati, al contrario di quelle di tutte le altre aziende esaminate. I marchi si vendono quindi per quello che non sono, ed evitano di pubblicare informazioni che permettano di valutare l’effettivo impatto ambientale. Ciò genera confusione nelle persone, spinte a credere di acquistare prodotti sostenibili ma che in realtà non lo sono.

Benetton e Calzedonia/Intimissimi, i marchi italiani presi in esame nell’indagine, non ottengono buoni risultati. Il primo deve fornire molte più informazioni per riuscire realmente a “produrre meno e meglio”, oltre a dover rivedere la propria definizione di “cotone sostenibile”. Calzedonia invece deve passare dalle parole ai fatti rendendo veritiere le dichiarazioni sulla tracciabilità delle filiere e adottare un sistema che permetta di gestire le sostanze chimiche pericolose.

“Il fast fashion non può essere definito sostenibile. Le aziende hanno il dovere di allontanarsi da modelli di business basati su un’economia lineare e promuovere una vera economia circolare che riduca gli impatti sociali e ambientali. Allungare il ciclo di vita dei vestiti deve essere la priorità del settore, solo così eviteremo una moda basata sul greenwashing”, conclude Ungherese.

Fast fashion: il cibo dello shopping

I vestiti che indossiamo rappresentano, da sempre, lo strumento per far rispecchiare la nostra personalità. Negli ultimi tempi, però, qualcosa è cambiato.

Ma cos’è successo davvero?

Per stare al passo con la domanda e il profitto è nata la moda veloce, ciò che ha preso il nome di Fast Fashion. Una veloce produzione e vendita di capi economici che propone ai consumatori sempre qualcosa di nuovo. In pratica un ciclo che non si interrompe mai.

Ma allora qual è il problema?

Inconsapevolezza. Questa è la parola chiave che gira intorno al mondo della Fast Fashion. Per l’ambiente, la moda veloce è una minaccia vera e propria, soprattutto per quanto riguarda lo scarico dei coloranti e le sostanze chimiche che vengono utilizzate per produrre capi d’abbigliamento, all’apparenza, di alto valore.

Ma non si tratta solo di inquinamento nei confronti dell’ambiente. La prima vittima di tutto questo è la nostra salute.

Moda tossica: una minaccia per la nostra pelle

Molti studi di dermatologi italiani hanno evidenziato come i problemi della pelle siano in forte aumento. Un’alta percentuale attribuisce la causa agli accessori, al secondo posto troviamo le calzature, per non parlare poi di una restante parte le cui cause di malattie alla pelle sono ancora sconosciute.

Perchè si riscontrano queste problematiche?

Nel corso degli anni la nostra pelle ha iniziato a sottoporsi, sempre di più, alle sostanze tossiche. Questo a causa del tipo di coloranti e tessuti che vengono utilizzati per la produzione di abbigliamento.

Il nostro corpo, quindi, si ribella procurando forti dermatiti e reazioni allergiche a causa di queste sostanze che, una volta penetrate nel sangue, restano all’interno del nostro organismo rendendolo predisposto a sviluppare altre problematiche.

Le sostanze tossiche

La moda tossica fa davvero paura? All’interno degli abiti che indossiamo tutti i giorni potrebbero essere presenti sostanze dannose per la salute della nostra pelle. Scopriamo insieme quali sono.

Ammine aromatiche: sostanze chimiche che vengono generate per la produzione di coloranti e pigmenti colorati.

Colofonia: si tratta di un residuo solido che si ottiene dalla distillazione della resina di diverse conifere da cui si ricava la trementina usata, di conseguenza, per produrre coloranti. Questa sostanza è nota in quanto possiamo trovarla in diversi prodotti quali cerotti, nastri adesivi, colle, cosmetici e diversi prodotti per il make up.

Formaldeide: possiede una forte azione battericida. Nella produzione di capi d’abbigliamento viene utilizzata, infatti, come antimuffa e per evitare le fastidiose pieghe sui tessuti. Se toccando la stoffa percepite una patina sottile tra le dita vorrà dire che quell’indumento contiene una buona parte di formaldeide. E’ per questo che si consiglia di lavare sempre i vestiti dopo l’acquisto. In questo caso, però, si consiglia di evitare l’ammorbidente perchè questa sostanza potrebbe essere presente anche al suo interno.

Ftalati. Chi di noi non ama o non possiede nell’armadio almeno una maglia o una felpa con la stampa in rilievo? Ebbene sì, i flatati sono dei composti chimici, usati in produzione, per questi capi di abbigliamento in quanto modellano e rendono più flessibile le materie plastiche. Sono, però, interferenti endocrini che potrebbero portare ad un’alterazione dello sviluppo ormonale.

Etichetta sbagliata o incompleta?

Ma tutte queste sostanze le troviamo scritte sull’etichetta dei nostri vestiti?

Sia in Italia che in Europa esistono le tutele per il settore tessile. Una forma di alto controllo, oltre alle normative, dovrebbe essere rappresentata dell’etichetta. Sì, dovrebbe! Purtroppo, però, non è sempre così. Quel piccolo pezzo di carta che molti di noi tagliano dopo l’acquisto, nasconde dei veri e propri segreti. Indicano il tipo di tessuto, la provenienza, alcune anche il modo in cui deve essere lavato, ma niente di più.

Diversi dati hanno riscontrato, infatti, che il 15% di capi d’abbigliamento che entrano all’interno del nostro Paese non sono muniti di etichetta, mentre il 44% la possiede ma con informazioni sbagliate.

Confidiamo nel fatto che la restante parte possa essere più attendibile e fare luce su ciò che acquistiamo! Se prendersi cura della pelle è importante, lo è ancor di più prestare attenzione ai tessuti che utilizziamo per ricoprirla.